张发奎和李济深的那点事,说起来好像只是上下级的矛盾,结果最后演砸成了枪炮齐鸣。很多人觉得奇怪,这不就一个军长带着一个师长,谁该听谁的,难道不是写在规章里?没这么简单。北伐那几年,国民党内部这摊子浑水,谁下去都得湿鞋。派系、身份、地盘,每样都躲不过的。有时候还不是为了自己,或者说老百姓反倒成了边角料,大家心里都明白,别装。

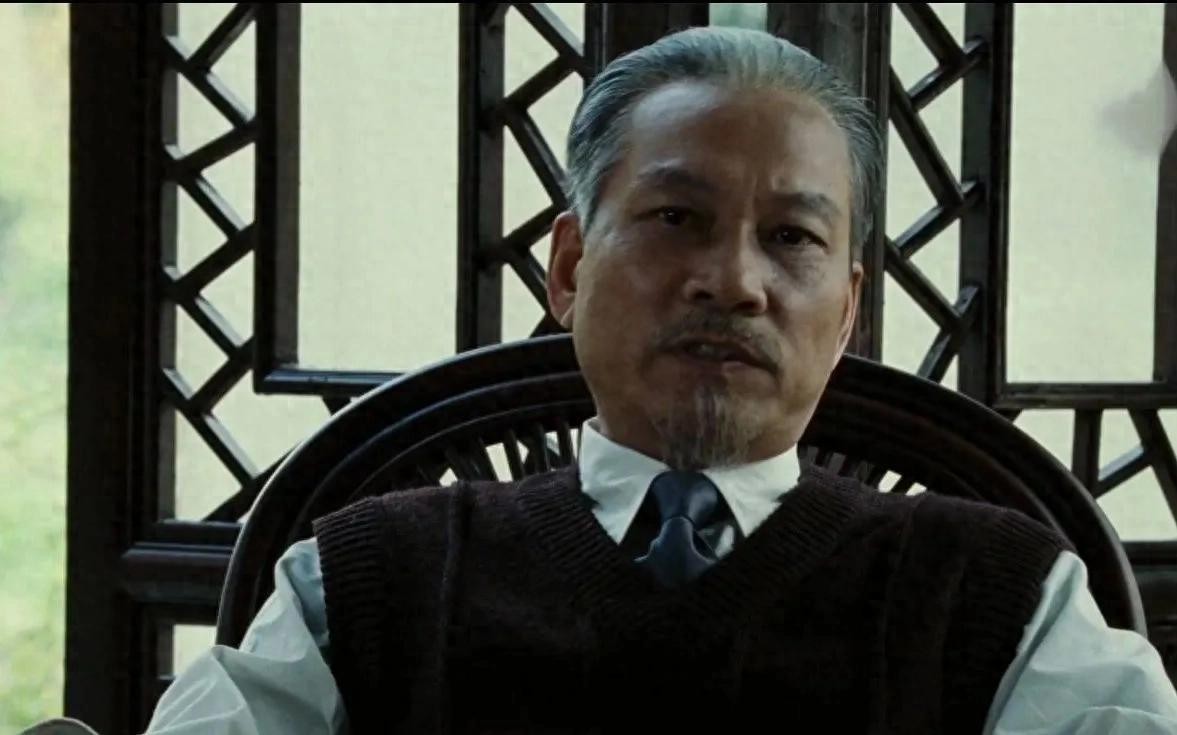

张发奎是真的地道广东人。他的性格从历史资料看,带着点直,不愿意太多弯绕。这一套用在乱世,前几年还能占上风,眼看北伐建立了新局面,派系比什么都重要。他的粤系比较扎实,士兵也多是家乡人。至于李济深,广西出身,桂系背景,控制着广东的事情,说出来广东本地人多多少少会觉得别扭吧?在老字号茶楼里议论起来,说得也都不是政治术语,有点小心思。

1927年的那场“张黄事变”,直接把这俩人的关系扯裂了。历史照片里看,张发奎和黄琪翔坐在一起,神情很紧绷。据新近开放资料归纳,本来他们就是想联手赶走新桂系,觉得老蒋一让位,广东可以是自家天下。至于广州政变失败,谁也没占到大便宜。后来有人说,这下倒好,把机会让给了蒋介石。这种说法吧,有点事后诸葛的意思,但也不算全无依据——国民政府里正好缺点能下死手的人,蒋介石就又回来了。

有意思的是,失败的结果不是擦肩而过,而是直接引发了党内清算。张发奎被指“异动”,舆论一边倒,谁还敢站他那一边?他背上锅包得满满,跑到日本去避避风头,下属四军风声鹤唳。旧档案里有海关报关单据,张发奎真的在1928年短暂停留神户。人去了,矛盾可不止息,李济深按着老蒋的指挥棒打。一次次警告,说什么“勾结异己分子”,这话讲得很重,背后的政治意味无人不知。这时候,广东街头的枪声比口水多。谁信任谁?新老派系间那点旧账,从来到尾都没个结束。

桂系和粤系,看着近,其实老死不相往来。李济深靠的是广西的资源,来广东分羹。粤军将领们心里阴影面积大得不得了。经济调查数据显示,那个阶段广东财政支出中分给桂系部队的比例明显偏高。有人怒斥李济深偏袒乡亲,还有军需物资发放明显倾斜。四军阵营里私下流传各式小道消息,说什么“桂人搞垄断”,有真有假,但火药味是实打实的。于是就有那么一天,前线江苏,后院起火。更有趣的是,当年叶挺、张太雷等共产党带队搞广州起义,张发奎就更坐不住。说到底,正事没干成,反而亲手送出破绽给对手抓。

派系斗争其实你看着复杂,实则逻辑不难。归根结底,没有永远的朋友,只有暂时的伙伴。历史学界现在常把那一段定义为国民党分裂与内耗加剧的转折点。蒋介石实际上最会玩“各方制衡”。他拘禁李济深,说是查禁密通桂军,转头却借机挑起广东粤人的不满,每一着都踩在别人窝火的点上。你说蒋介石是高手,也不算夸张。多年的电文往来、军饷拨放单据,都佐证了他对区域势力的精准算计。有的史档甚至提到,蒋一边面上平衡李、张的争斗,私下还让各自下属握点实际兵权,以便随时分化对方。谁是真赢家?表面很难看出来,背后算盘全响。

实际打起来的,不是高层自己。下属部队上的血腥冲突,前几年央视的新口述影像里出现过一位姓柯的老兵,他回忆同僚在清晨突然接到调令,匆匆奔赴珠江口参加剿灭“粤匪”,后来才知内情根本不是叛乱,全是几个大佬的私账;到底算谁的错?当年兵以服从为荣。军官就未必愿意做工具。哪里是简单的命令,条条都夹着各方怨气。

顺着历史再拉一笔,很多细节外人是永远摸不到底。军队里资源调配,有时李济深名上公平,其实操作中绕上一圈资源还是优先自家人用。张发奎见怪不怪,这一轮斗争下来,脸上笑不出。奇怪的是,那会儿不少士兵倒觉得,上头不稳,反倒没谁逼着拼命端枪去打外人。两边暂时僵持,阵地边只偶尔有点小枪声。乱中带着一股怪诞的安静。

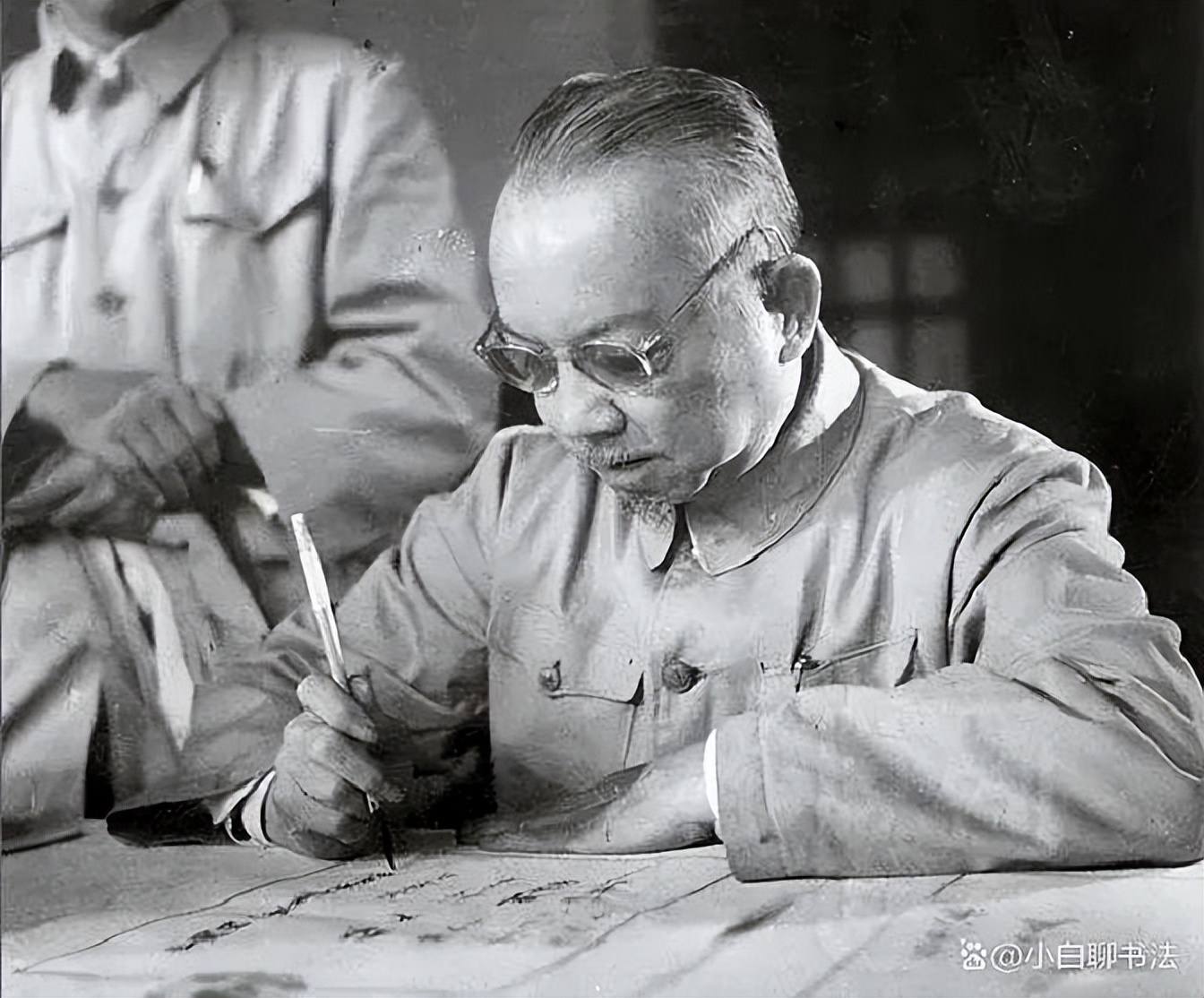

李济深和汪精卫的关系,也很妙。有人说他们互有利用,各得其所,一有机会就出卖对方。但汪精卫倒台得快,李济深却始终是那条老狐狸。张发奎不认命,也不狡猾。他以为能一招制敌,结果是被自己的单纯限制。只能说南中国那几年的政局,不是谁拳头硬就占便宜,反倒是谁下手慢,谁吃亏。

挺好玩,正当二人斗得不可开交,蒋介石又回到历史舞台中央。一纸命令,谁都得老实。前后查阅台北故宫档案,发现彼时蒋其实早已决定拿下广东关键城市,只等这二位两败俱伤再收渔利。阴谋、阳谋参半,江湖味浓。

社会舆论这头也有波澜。1928年《申报》多次报道广东军政权力转换,民众评价极低,说是“自相残杀,何益于国?”但没人敢说真话,假新闻都成风气了。现实呢?主政者表面安抚商民,背地里用警备扫清异己。小商贩照常开张,只是晚上收摊格外早。有人看见旧银元堆在军需仓库,转天就消失。乱世的细节,谁能一一道来。

不少人今天翻检资料,总喜欢从大格局讲派系结构。其实底层士兵和普通百姓,更多是被这场无休止的拉锯波及。有没有赢者?不好说。张发奎远走东洋时,广州老巷里流传一句闲话:“老张不懂转弯,打不过,不如躲远点。”可到了后来他也卷土重来。李济深软硬皆施,多有招数,可最要命的是,有人说他其实没全心为哪一方卖命,只图自己权力稳。矛盾是不是彻底解决,反倒留给后人猜。

其实话又说回来,如果没有这番相互掣肘,国民党会不会更强?对手会不会更早被消灭?现在看历史,说不定连当时他们自己也没想明白。各有算盘,最后一地鸡毛。偶尔有人怀念那场北伐初期的团结,等局势一乱,早把那点“革命初心”丢得一干二净。

用现在的数据梳理,1927年至1929年间国共两边都在加速裂变,每场权力博弈成了新旧势力洗牌的催化剂。若说什么胜负成败,都是一时,看似谁输其实谁赢。等到了后来的分分合合,李济深竟能忍辱偷生。张发奎顺流逆流,总归都有自己的理由,生来就不是一条道走到黑的性格。

反正过程看起来刀光剑影,实则更多是无奈和妥协里面夹杂着愤怒、不甘、算计。谁敢说自己站得高、看得远?或者,就是那种看不透的局,才让后人一直被迷住了。

这些故事说起来像烟云一场,其实全是真的,纯粹的。谁也无法代替他们做选择,也没人愿意把话说死。如今再去广州一些旧址,街口树荫下还会有老人提起这段史。其实大家心里都有个底,这段历史远没有结束,我们说出来只是再添一笔风景罢了。