“海派西餐”是一代上海人独有的味觉记忆,直至今日,它仍然在上海美食界占有一席之地。

今天,我们就来好好聊聊“海派西餐”吧~

海派西餐的历史

1843年上海开埠,外国侨民(主要是英、法、美等西方人)大量涌入,自然也把他们的饮食习惯带到了上海。

最初西餐馆被称为“番菜馆”,当时主要聚集在外侨聚集区(如虹口、南京路、霞飞路/今淮海路一带),服务对象也都是外侨——这个时期的西餐还是相对正宗的。

当时能接触到西餐的中国人主要是买办、富商、知识分子等社会上层人士——也可以理解为当时的高端饮食。

随着时间的发展,一些有商业眼光的国人也开始尝试开设面向本国人的“番菜馆”。

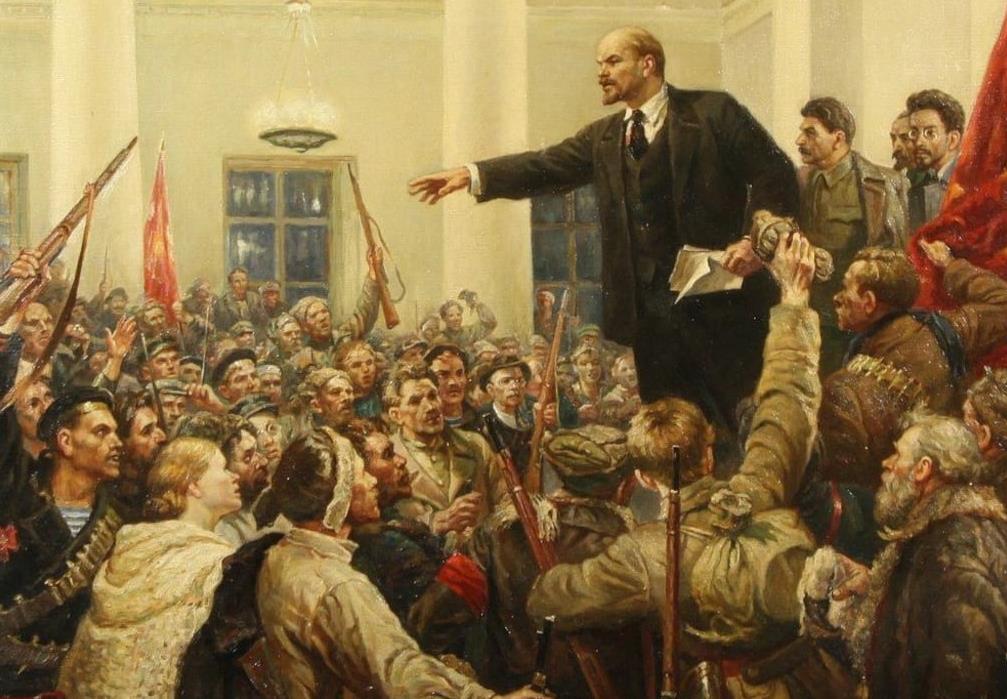

而真正的关键转折点还是在1917年。这一年俄国发生了十月革命,一大批白俄难民涌入上海。

这些人中不乏贵族和知识分子,很多人的生活都很窘迫,于是有人选择开设小型西餐厅,也有人选择直接到西餐馆里工作。

于是,俄式烹饪席卷了上海的西餐馆。由于成本限制和口味问题,他们大量使用本地食材。比如用本地卷心菜替代红菜头;用本地猪肉制作炸猪排等等。

他们在调味上也进行了改良,比如为了符合上海人喜甜的口味,罗宋汤味道变得更酸甜浓郁,奶油蘑菇汤也变得更为浓稠。

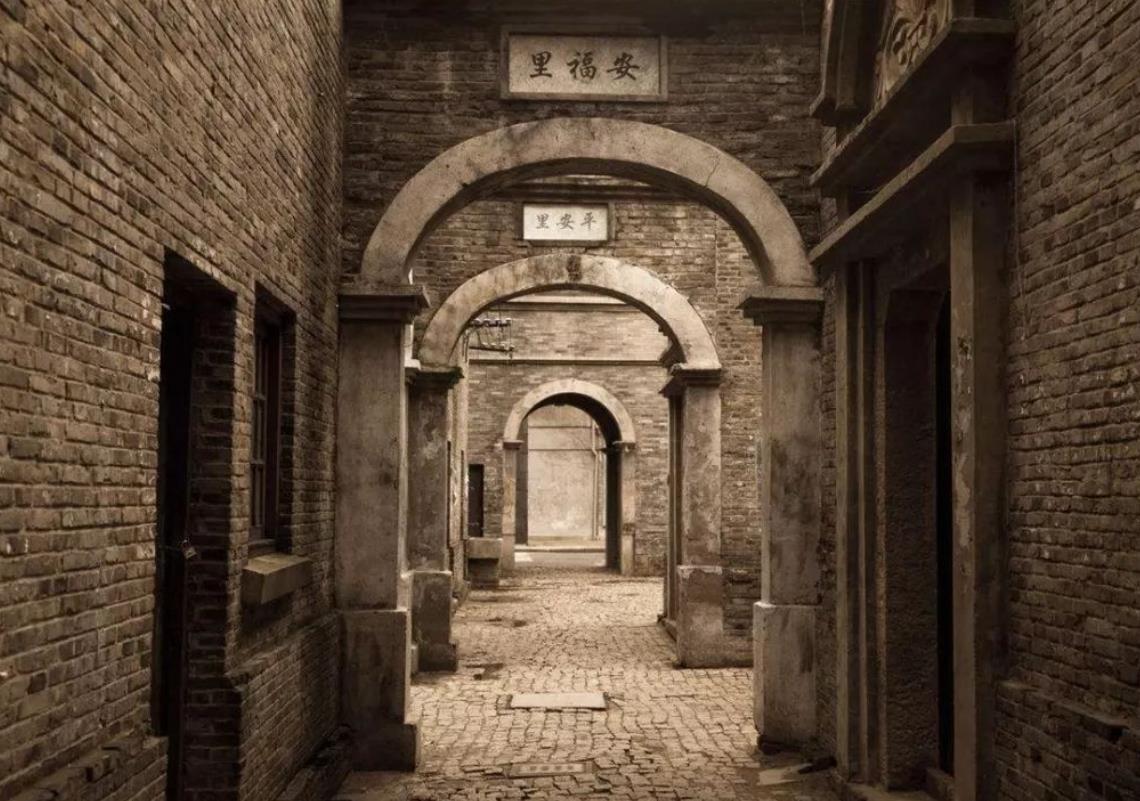

这一时期,霞飞路(今淮海路)变身“罗宋大马路”,平民化的“番菜”开始飞入寻常百姓家。

三十年代,作为远东第一大都市的上海经济文化繁荣,海派西餐也迎来了黄金时代。

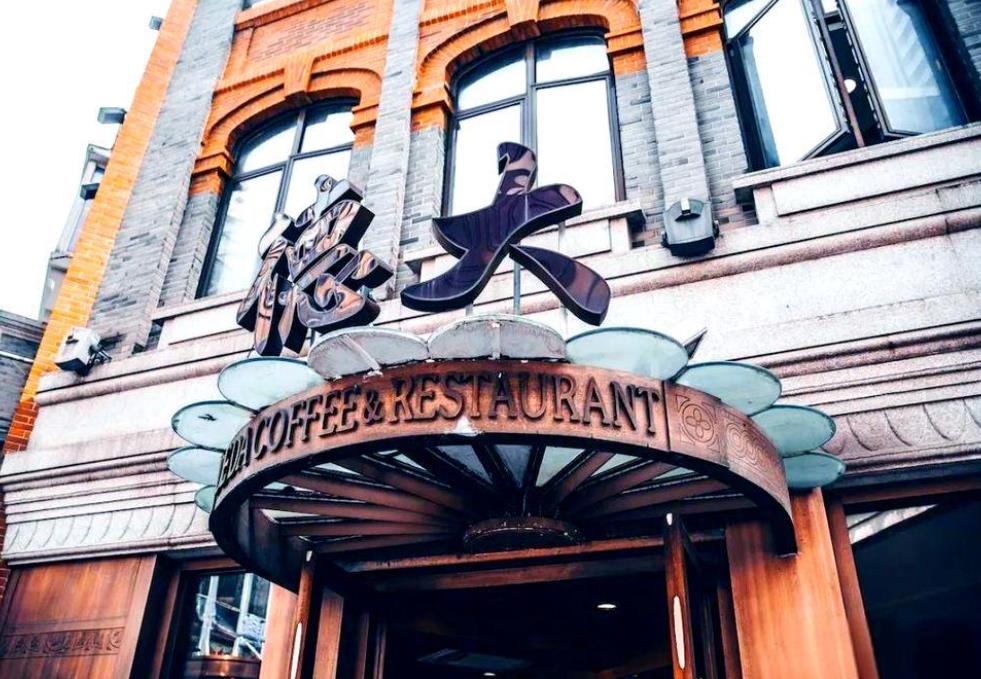

上海涌现了众多档次不一的知名海派西餐馆,比如↓德大西菜社 (1897年创立):以德式风味(尤其是牛排、汉堡牛排)著称,咖啡也很有名。

红房子西菜馆 (1935年创立,原名“喜乐意”):以法式风味为主,尤其擅长烙蜗牛、洋葱汤、芥末牛排。

凯司令西点房 (1928年创立):以制作精美的西点(栗子蛋糕、哈斗)和咖啡闻名。

天鹅申阁西菜社 (1950年创立,原名“天鹅阁”):以意式风味为主,尤其出名的是“芝士焗面/饭”。

这些餐厅虽然标榜法式、德式、意式、俄式,但无一例外都根据上海市场进行了调整,形成了统一的海派风格:口味上更温和、偏甜、浓油赤酱;分量更足;食材选择更本地化;上菜和服务流程保留基本礼仪但相对简化。

1949年后,西餐需求骤减,很多海派西餐馆老字号开始公私合营或者直接转型。

等到改革开放后,正宗西餐开始大量涌入。老字号海派西餐一度面临冲击和生存危机。

不过,近年来,随着对上海本土历史文化的重新发掘和怀旧情怀的兴起,海派西餐作为“老上海记忆”的重要组成部分,重新受到关注和珍视。

老字号西餐馆努力维持传统风味,也吸引了一批寻找城市记忆的顾客和新一代好奇的年轻人。

海派西餐的味觉熔炉

每一道经典海派西餐,都是食材与智慧的融合风味。罗宋汤源自俄式红菜汤,是海派西餐必点汤品。用更易得、便宜的卷心菜替代了关键的红菜头,因此汤色主要靠番茄酱(或番茄沙司)调出红色。

汤里包含卷心菜、土豆、胡萝卜、洋葱、牛肉(或红肠)、芹菜等,有时会加一点红肠提味。因为加入了大量的番茄酱,所以酸甜味更突出,也更浓郁。

炸猪排配辣酱油海派炸猪排受奥地利/德式维也纳炸肉排启发,也可能受日本明治维新后引进的炸猪排影响。

它选用的是本地猪肉(通常是带骨大排或里脊),用肉锤(或刀背)大力拍松拍薄,使其口感更嫩。裹上面包粉炸至金黄酥脆。这种炸猪排的灵魂蘸料就是辣椒油(喼汁/Worcestershire Sauce)了,咸鲜微辣带酸的辣酱油完美解腻提鲜,是炸猪排的绝配。

烙蛤蜊/烙蜗牛这道菜源自法式焗蜗牛。早期因蜗牛难得且昂贵,大量使用更便宜易得的蛤蜊(或田螺) 作为替代品,尤其是“烙蛤蜊”成为海派名菜(如红房子)。

蛤蜊肉(或蜗牛)与大量蒜泥、黄油、欧芹混合,有时会加入少许白葡萄酒,填回壳中或放在特制盘里,入烤箱焗烤至香气四溢、黄油滋滋作响。 蒜香、黄油香浓郁,是典型的海派“浓油”风格。

葡国鸡葡国鸡源于澳门土生葡人菜式,它本身也是一种融合菜,后来经香港传入上海。

选用鸡肉(通常用腿肉)、土豆、洋葱、胡萝卜、蘑菇、有时加香肠、黑橄榄等,用大量黄咖喱粉(或油咖喱)、椰浆(或牛奶)、黄油炖煮至浓稠。最后入炉一烤,焦香表皮锁住浓郁酱汁,甜润奶香中渗透着浓郁的咖喱香。这道菜也非常符合上海人的口味。

芝士焗面/饭这是由意面和焗饭演化而成的。先用煮好的通心粉或米饭铺底,然后盖上厚厚的浇头,再撒上大量的芝士碎,放入烤箱焗烤至芝士融化焦黄。

它的一大特色就是本土化的浇头,常用的是中式风味的茄汁肉末、洋葱猪排丝、奶油鸡丝等。一道芝士焗面/饭分量十足,饱腹感也很强,堪称海派的“碳水炸弹”了。

经典西点说到这里,怎么少得了各种海派的西点呢?以下是几种经典的甜心↓栗子蛋糕 (凯司令为代表):用栗子泥做成的蛋糕,口感绵密香甜,是上海独有的经典。

拿破仑:酥皮夹奶油,海派做法酥皮可能更厚实,奶油馅更厚重香甜。

哈斗:类似泡芙,外皮酥软,内灌奶油馅(有时是掼奶油),表面常淋巧克力酱。

蝴蝶酥:虽然源自欧洲,但在上海(如国际饭店)做得特别大、特别酥脆香甜,成为标志性伴手礼。

滋味里的城市密码

旧上海的繁华故事少不了海派西餐的点缀。

张爱玲笔下的西餐厅,是老上海摩登生活的镜像——一如《倾城之恋》里白流苏和范柳原在浅水湾饭店吃饭。

张爱玲本人也是红房子等西餐厅的常客。

对于经历过旧上海繁华的老克勒(Old Color,指有品味、见过世面的老上海绅士)来说,去德大喝咖啡、吃炸猪排,去红房子吃烙蛤蜊,去凯司令吃栗子蛋糕,是刻在骨子里的精致生活记忆和身份认同的一部分。

一盘炸猪排配辣酱油,不仅是市井智慧的结晶,更将海派“拿来主义”的精髓展现得淋漓尽致——用本地食材、本地调料(辣酱油),创造出既满足西餐形式(主菜)、又符合本地口味且价格亲民的美食,最终成为石库门灶披间也能复刻的家常温暖。

那一碗用卷心菜替代红菜头的罗宋汤,是物资匮乏年代的生存智慧,却阴差阳错地创造出了更符合本地口味的、具有顽强生命力的独特风味,成为几代上海人共同的味觉记忆。

逢年过节餐桌上的那盘“上海色拉”,洋派冷碟里包裹的,是再地道不过的沪上温情。

德大、红房子、凯司令等老字号,在经历了时代沉浮后,依然努力保留着传统的老味道和怀旧氛围(如德大的老式转门、红房子的红色门面),成为上海城市历史的活化石和市民寻找回忆的场所。

刀叉碰撞出的城市灵魂

海派西餐,是上海滩百年风云在舌尖的投射,是这座城市开放与包容的基因在味蕾上的显影。

当罗宋汤的酸甜、炸猪排的酥脆、辣酱油的辛鲜在口中交融,我们品尝的,是这座城市在时代浪潮中,那份永远鲜活、永远创新的“海派”之魂。

刀叉与筷子碰撞出的,从来不只是食物。

以上就是海派西餐的内容~对此,你有什么看法呢?你吃过哪些海派西餐美食呢?