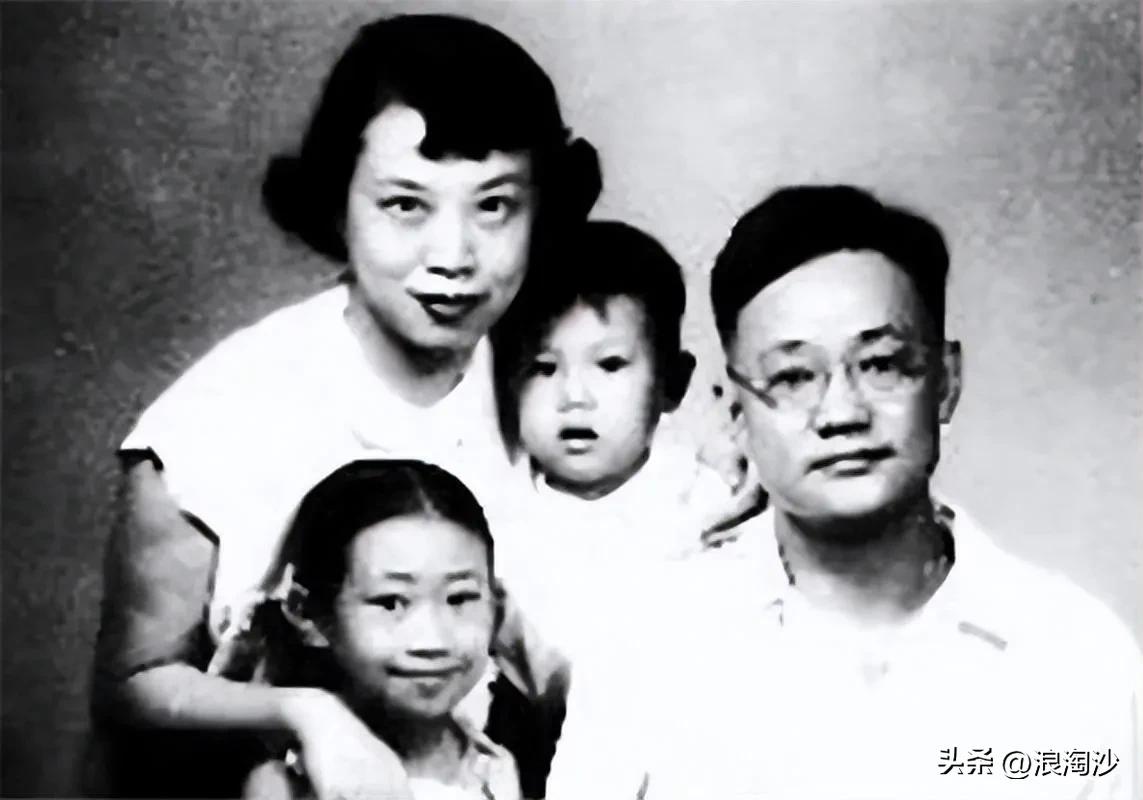

1931年的上海,新雅饭店的玻璃窗外飘着梧桐絮。32岁的巴金摩挲着《家》的校样,忽然看见穿白衣黑裙的少女捧着他的书走来,帽檐上的矢车菊正在五月的风里摇晃。这个叫萧珊的19岁姑娘,将成为他生命里最澄澈的潮汐。

那时的巴金像片倔强的银杏叶,叶脉里刻着对封建家族的控诉。而萧珊是他文字的第一缕春风,每周从爱国女中寄出的信笺,把少女的心跳织进《激流三部曲》的褶皱。当战火让他们失散十年,重逢时的巴金发现,自己早已在颠沛中把她的名字刻成了脊椎的年轮。

1944年的婚礼没有红毯,却有两张书桌拼成的银河。萧珊翻译普希金时,巴金正在《寒夜》里写尽乱世的苍凉。他们的争吵声永远被书页翻动的沙沙声淹没,直到1966年的皮鞭抽碎了宁静。萧珊用身体护住丈夫,血珠滴在《随想录》的手稿上,开出殷红的并蒂莲。

在癌症病房最后的晨光里,萧珊的指尖还残留着巴金的体温。她不知道,丈夫会在余生把她的骨灰装在青花瓷罐里,像捧着未写完的诗稿。每个深夜,巴金对着月光下的骨灰盒低语,把《怀念萧珊》的草稿念给潮汐听。33年的共枕时光,让两个灵魂在银河里长成了连理枝。

2005年的东海,玫瑰花瓣载着他们的骨灰漂流。那些曾在《家》里燃烧的青春,在《随想录》里忏悔的灵魂,最终都化作浪花,在彼此的瞳孔里找到了永恒的岸。巴金用世纪人生告诉我们:真正的爱情不是玫瑰与誓言,而是两片银杏叶,在暴风雪里相互刻下的年轮。

(此处已添加书籍卡片,请到今日客户端查看)

(此处已添加书籍卡片,请到今日客户端查看)