一个大个子要是身子骨虚了,连自己的手脚都觉得沉。

那片趴在俄罗斯东边的土地,真大啊,有七百万平方公里那么大。可人呢?也才七百来万人。算下来,一平方公里的地方,站不到一个人。这么空旷,风吹过去都听得见回声。

这么大片地方,又冷又远,管起来得多费劲。

莫斯科离这儿太远了,心也离这儿很远。他们的眼睛,总是看着西边的欧洲。东边这块地,就像是家里一个没人管的角落,积满了灰。说它是肉吧,冻得太硬,根本啃不动。

冬天零下三十多度是常事,脚下的土,大半都是永远不化的冻土。想在上面盖房子、修路,比在暖和地方要多花好几倍的钱。那条穿过西伯利亚的铁路,修了半个世纪,到现在还是那里的主心骨。

“一块自己用不上,别人又眼馋的土地,最是麻烦。它不是财富,而是一个沉甸甸的包袱,尤其是在自己不凑手的时候。”

他们以前就干过这种事。

记不记得阿拉斯加?那块地当年也是他们的。结果一场仗打输了,国库空了,心里也怕了,就慌慌张张地在1867年把它卖给了美国。卖了七百二十万美元,现在回头看,肠子都悔青了。

如今的事,看着有点眼熟。一场在乌克兰的仗,拖了那么久,把精锐的兵和哗哗的银子都耗进去了。为了补西边的窟窿,只能从东边抽人。这么一来,远东的防卫,就空了。

那里的太平洋舰队,听着名头响,可里面不少船都是几十年的老家伙了,超过四成的船只船龄都过了三十年。连守着堪察加半岛的防空家伙,都还是苏联时候留下的S-300。

那邻居呢?

邻居就在跟前,看得一清二楚。中国看这片地,看到的不是冰天雪地,而是冰面下的东西:石油、天然气,还有各种矿。这些东西,足够一个国家用上很多年。

大家心里都有一本账。俄罗斯卖出来的,是地底下的东西,是原料。而中国卖过去的,是机器,是手机,是过日子需要用的各种成品。这种买卖,做久了,谁更离不开谁?

“用资源换工业品,就像是用自家的粮食换别人做好的饭。虽然都能填饱肚子,但时间长了,连做饭的锅和灶,都成了别人的。”

这不是打仗,没有炮火连天。但是钱和生意,就像水一样,会慢慢地往低处流,慢慢地渗透。阿穆尔河上的大桥通了,符拉迪沃斯托克的港口,中国来的船和货越来越多了。

俄罗斯也想过办法。他们说,谁愿意来远东,就白送一块地。可应者寥寥,来的人还不到想的三分之一。天太冷,心也热不起来。有些地,最后还是被中国来的企业通过各种法子给用上了。

这意味着什么?

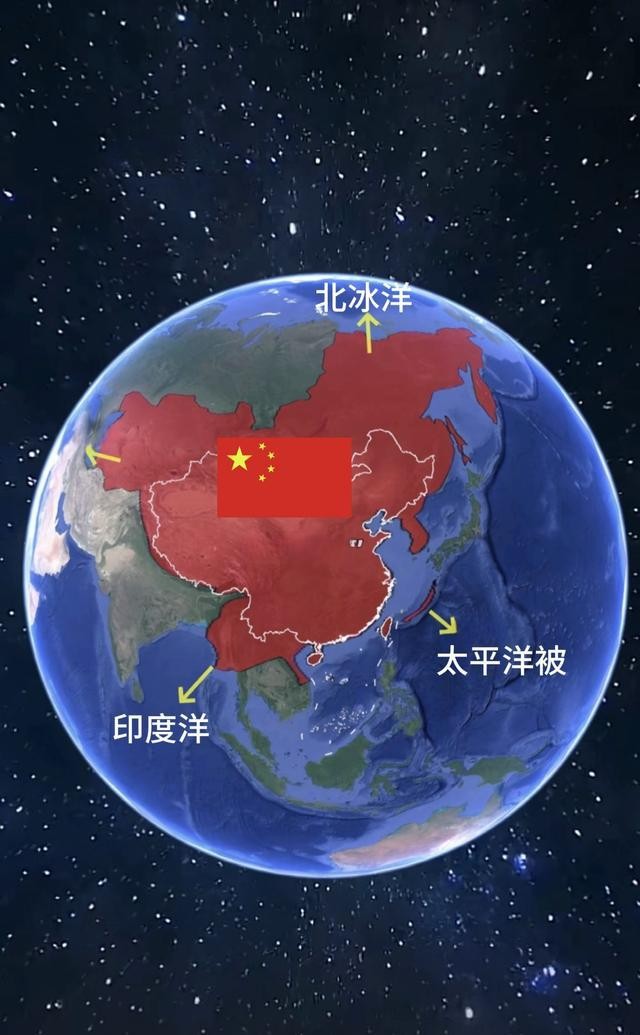

对中国来说,这意味着头顶上悬着的一把剑,终于可以放下了。北方的边境,几百年来都是心腹大患。如果那片土地不再是威胁,而是一个合作的后院,那整个国家的腰杆都能挺得更直。

还有出海口!从海参崴到堪察加半岛,那是十二个不会结冰的港口。船可以直接开进太平洋,再也不用被美国和它的朋友们画的“第一岛链”给堵在家里。那是一条真正的通天大道。

首先是能源的通道:西伯利亚的天然气要是能和东北的管网连上,那中国进口能源的路就不怕在马六甲被人卡脖子了,这是安身立命的根本保障。

更远的地方,是北极。有了楚科奇半岛做落脚点,北极的资源争夺,中国就能说得上话。也能让美国西海岸感觉到,有邻居在不远处看着他们。这盘棋,一下子就活了。

一条从哈尔滨到符拉迪沃斯托克的高铁,已经在计划里了。要是修成了,原来三天三夜的路,八个小时就到了。心和心的距离,也会被拉近。

事情没那么简单。

俄罗斯人骨子里是骄傲的,民调里百分之七十八的人都反对把土地“让”给中国。那场仗打下来,这种情绪只会更浓。他们可能会耍些小聪明,比如拉拢日本,或者给美国人一些甜头,来平衡中国的靠近。

外人也在看。日本已经在北海道部署了新的12式岸舰导弹,话里话外的意思,是能封锁宗谷海峡。美国更是直接把远东划进了《印太战略2025》的“关键利益区”。这里成了大人物们掰手腕的新桌子。

再者是地缘的突破:拥有了面向太平洋和北冰洋的不冻港,就等于彻底打破了“第一岛链”的封锁,为成为海洋强国拿到了最关键的入场券。

还有土地本身。那里的生态很脆弱,永冻土一旦融化,后果不堪设想。这两年北极的野火越来越多,就是个警告。如果为了开发而破坏了环境,那是对子孙后代不负责任。

这更像是一场耐心的等待。

历史告诉我们,一个大国的危机,往往是另一个大国的机遇。1860年的《北京条约》是个痛,1991年苏联解体时没抓住机会是个遗憾。现在,历史的时钟又走到了一个关键的刻度上。

不能急,但也不能等。第一步,就是用经济,用合作,把双方的利益捆绑在一起,你中有我,我中有你。中国在哈巴罗夫斯克,也就是我们以前的伯力,已经拿到了大片土地五十年的开发权。

第二步,可以慢慢谈,让边境线上少一些刀枪,多一些来往的商队。当信任多了,敌意少了,很多事情就好办了。

最后是安全的屏障:一旦外兴安岭和黑龙江流域成为稳固的后方,中国的战略纵深就能向北推进五百公里,首都圈的安全将得到质的提升。

有人担心,我们自己东北的人口都在外流,哪有那么多人去守那么冷的地方?这种想法,看的是眼前。战略价值,看的是百年。守住一个地方,不一定非要用人去填满,靠的是实力和智慧。

也有人说,俄罗斯有核武器。可苏联倒下的时候,核武器也没能保住它。在大家手里都有这种终极武器的时候,它反而成了不能轻易动用的摆设。一个国家的强盛,靠的是经济,是民心,而不是仓库里的铁疙瘩。

土地的归属,从来不是写在纸上一成不变的。它跟着国力的消长而流动。风起了,才知道谁的根扎得更深。现在,从东方吹来的风,正一天比一天强劲。