一、“乡土味”的“度”:避免“伪乡土”与“真粗糙”

“乡土味”的核心是“真实”,但真实不意味着“粗放”。在推广类似“添双筷子”的模式时,需要把握两个平衡:

一方面要警惕“伪乡土”——为了迎合游客想象刻意设计“土味场景”(比如刻意穿着旧衣、摆设过时农具),这种表演式的“乡土”会让游客产生疏离感,反而消解了真实生活的温度;

- 另一方面要拒绝“真粗糙”——不能以“原生态”为借口忽视基础体验(比如卫生标准、服务礼貌)。农户家的饭菜可以“家常”,但食材处理、用餐环境的基本整洁需要统一规范(比如制定简单的卫生指南、开展基础服务培训),否则会因体验落差降低游客信任。

这个“度”的把握,本质是在“保留本真”与“满足现代需求”之间找到支点,让游客感受到的“乡土”是“有品质的真实”。

二、“小切口”的复制:需适配地域特色的“在地化改造”

“添双筷子”的成功在于“以食物为纽带”,但复制时不能简单照搬“吃饭”这个形式,而要挖掘不同乡村的“核心乡土载体”:

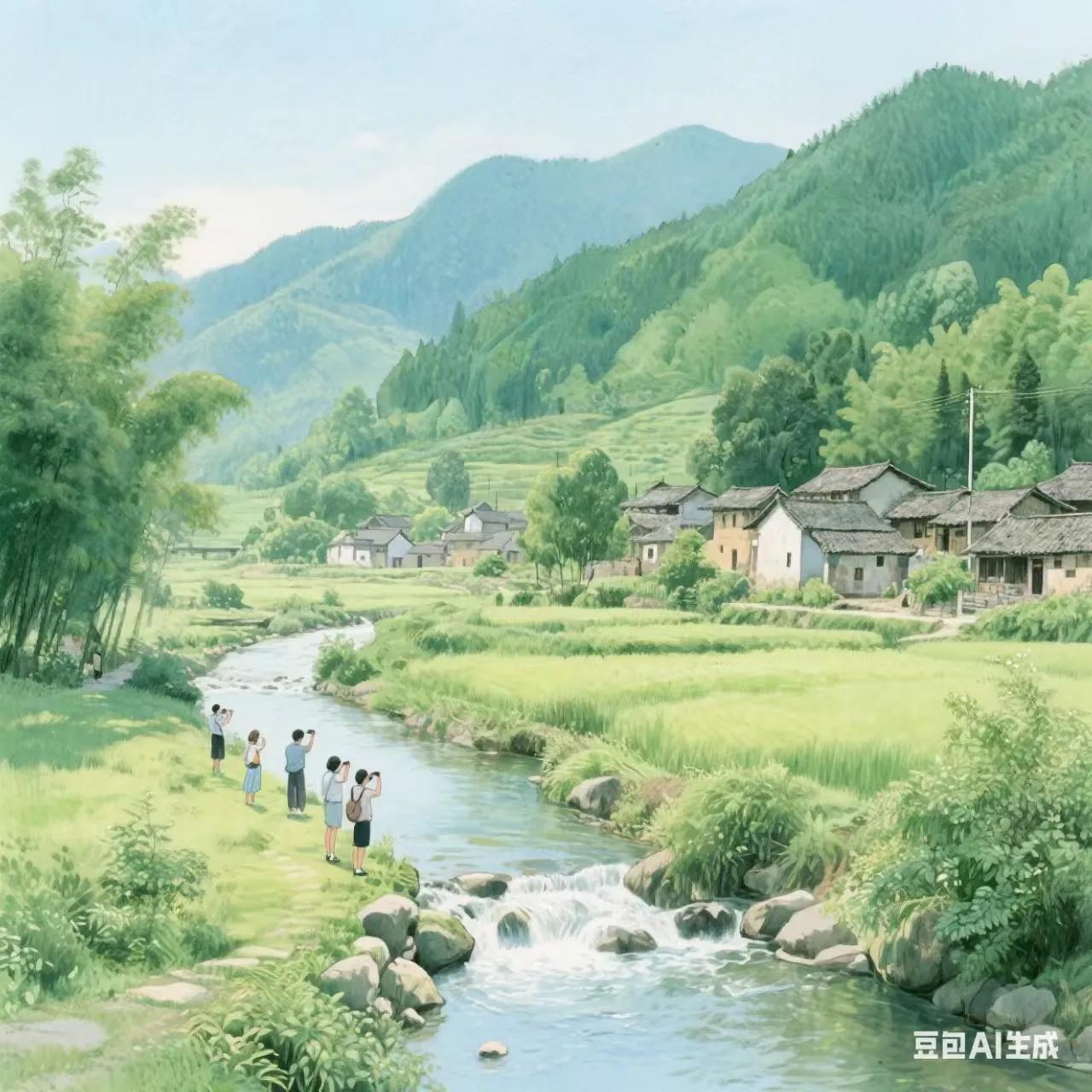

- 对山区乡村,或许“添把锄头”(游客参与采茶、挖笋等农事,搭配农家饭)更合适,让“劳作+美食”形成闭环体验;

- 对水乡乡村,可能“添张渔网”(跟着渔民学捕鱼,再用新鲜渔获做一顿河鲜宴)更具吸引力,让“生产场景+饮食文化”深度融合;

- 对非遗富集的乡村,甚至可以“添根针线”(跟着手艺人学绣活,再吃一顿“针线宴”——比如用刺绣纹样命名的家常菜),让“技艺体验+味觉记忆”相互赋能。

“小切口”的生命力,在于它能与当地的自然禀赋、文化基因深度绑定,避免“千村一面”的同质化陷阱。

三、“乡土味”的可持续:从“单点体验”到“生态共生”

“添双筷子”带动了农户增收和农产销售,但要让这种效益持续,需要构建“游客-农户-乡村”的共生生态:

- 对游客:除了“吃饭”,可以设计“乡土记忆延伸”的载体——比如让农户手写一张“家常菜谱”作为伴手礼,游客带走的不仅是味道,还有可追溯的“乡村故事”;

- 对农户:建立“口碑共享机制”——比如相邻农户联合推出“一日乡土体验包”(张家吃饭、李家买特产、王家学手艺),避免单打独斗导致的恶性竞争,形成“一荣俱荣”的利益共同体;

- 对乡村:将“乡土味”与公共服务结合——比如用旅游增收反哺乡村公共空间改造(修睦邻广场、建乡土博物馆),让村民在参与旅游中感受到“家乡变好”,进而更主动地守护本土文化。

这种生态的核心,是让“乡土味”不仅成为吸引游客的“卖点”,更成为乡村自我更新的“内生动力”。

说到底,乡村旅游的“乡土味”从来不是静态的“怀旧符号”,而是动态生长的“生活本身”。它需要游客带着对“真实”的尊重而来,需要从业者带着对“本真”的敬畏去挖掘,更需要乡村在发展中守住“自己的样子”——就像“添双筷子”的本质,从来不是“多一双吃饭的工具”,而是“多一个走进乡村生活的入口”。当这个入口通向的是真实的烟火、鲜活的文化、持续生长的希望,乡村旅游的“筷子”自然能夹起更长久的生命力。