小时候跟着爸妈去八达岭,看见山上那弯弯曲曲的灰墙,我心里直犯疑惑:这墙也就两层楼高,旁边的山都几百米高,陡峭陡峭的,匈奴骑兵难道不会绕山路走吗?课本里说长城是防御工事,可山沟沟里随便找个地方都能钻过去,修这墙不是白费力气吗?后来翻了好多历史书才知道,自己当年的想法太天真了 —— 老祖宗留下的长城,根本就不是一堵简单的墙。

北方草原和南方农田,就像天生合不来的邻居。游牧部落靠放牧为生,哪儿有草就赶牛羊去哪儿;汉人扎根土地种庄稼,春种秋收都有固定的节奏。但草原气候多变,一场大雪就能冻死一半的牲口,游牧民族不南下抢粮食就得挨饿。汉人这边粮食充足,可锄头换不来战马,丝绸换不来羊皮,两边互相需要却又冲突不断。就像村里卖包子的和卖烧饼的,看着都是做吃的生意,实则在同一个市场里竞争 —— 长城就修在这两种生活方式的分界线上,沿着 400 毫米等雨线延伸,南边适合种地,北边只能放牧,自然环境造就了不同的生存模式。

战国时期,七雄忙着互相争霸,北方的匈奴、东胡等游牧民族也没闲着。秦国打败了义渠,赵国消灭了林胡,燕国赶走了东胡,但再往北的土地无法耕种,总不能让士兵守着荒地吧?于是秦、赵、燕各自修起了城墙,把占领的土地圈起来。那时的长城不是连贯的墙体,这儿一段土堆,那儿一道沟堑,像撒豆子一样分布在边疆。谁也没想到,这些零散的防御工事后来连成一片,成了隔开农耕与游牧的 “铁门槛”—— 长城以南,七国在激烈竞争中发展;长城以北,游牧民族也在融合壮大,最终形成了秦汉与匈奴的对峙局面。

秦始皇统一六国后,立刻盯上了匈奴。头曼单于占据河套地区,骑兵半天就能冲到咸阳,换作谁都睡不安稳。李斯劝他不要出兵,说匈奴地盘贫瘠,抢来的土地也种不了庄稼,打仗纯属亏本。但秦始皇是什么人?他会被 “亡秦者胡” 的预言吓到吗?说白了,他就是想给子孙后代留一道 “铁篱笆”—— 派 30 万大军把匈奴赶到阴山以北,转身就征发百姓修长城。那时的长城哪有现在的青砖,全是夯土筑成的,遇到山就凿石头,遇到河就挖沟堑,能省材料就省材料。老百姓累得怨声载道,但秦始皇心里清楚:自己能打跑匈奴,后代未必能行,有这道墙在,至少能拖延骑兵的进攻速度。

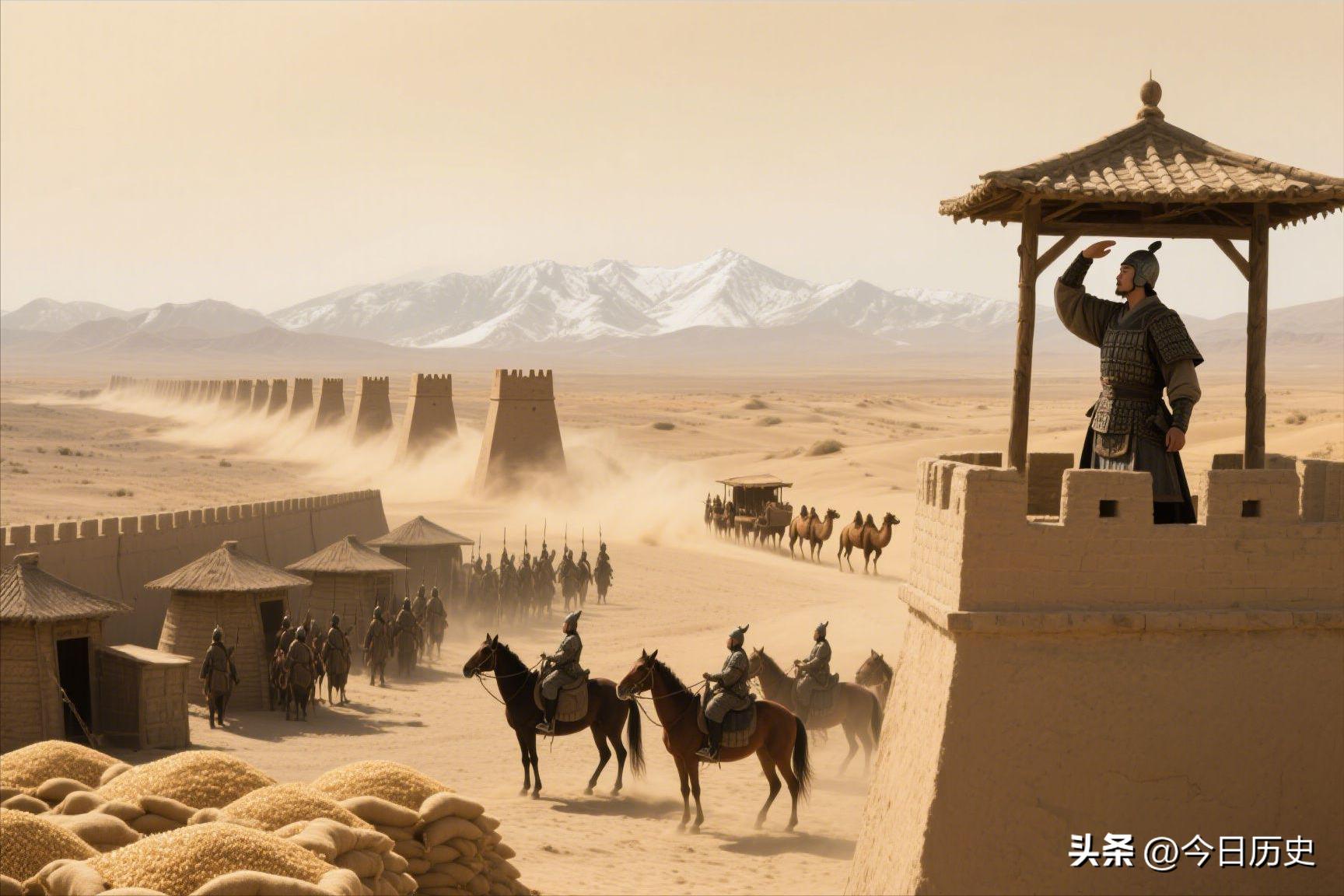

别以为长城就是一道连续不断的高墙。在河套平原这种一马平川的地方,城墙修得又高又厚,每隔几里就有烽火台,就像现在的监控站;到了甘肃的戈壁滩,干脆挖深沟、堆碎石当城墙,骑兵怕陷进沟里;更绝的是河北的山区,直接把陡峭的山脊削平当作天然城墙,比人工修建的还要坚固。这哪里是一道墙,分明是老祖宗根据地形打造的 “防护网”—— 小股骑兵想偷偷摸摸进来,爬墙时早就被烽火台发现;大部队想强行突破,光是拆墙就得花半天时间,等汉人援军赶到,他们早就来不及了。

汉武帝更厉害,把长城修成了 “进攻型防御” 工事。他一边派卫青、霍去病北伐匈奴,一边沿着河西走廊修建堡垒,像下围棋一样逐步占领匈奴的地盘。这时的长城不再是单一的墙体,而是连接了烽燧、城寨、粮仓的完整军事体系 —— 烽燧负责传递军情,城寨屯兵屯粮,骑兵来袭时,小股部队直接从城寨出击,大部队沿着长城调遣,比游牧民族打一枪换一个地方的战术高效得多。最绝的是,汉武帝把长城修到了西域,在沙漠中硬生生开辟出一条 “生命线”,把匈奴赶到了漠北偏远地区。

但长城再坚固,也抵不住内部的折腾。东汉时期将匈奴迁入塞内,想 “以夷制夷”,结果五胡乱华时,这些内迁的民族反过来扰乱中原;唐朝自恃强大,不屑修长城,结果节度使权力过大,导致藩镇割据,拖垮了王朝;后晋石敬瑭割让燕云十六州,让长城成为契丹人的防线,害得宋朝被辽、金轮番欺压几百年。直到朱元璋北伐,收复失地,重新掌控长城,汉人才算松了口气 —— 你看,哪怕是游牧民族建立的政权,如北魏、清朝,照样需要依靠长城防御后方威胁,它早已不是汉人的专属,而是整个农耕文明的 “生存底线”。

说到秦始皇修长城,总有人提起孟姜女哭长城的故事。其实这是后人编造的,但编得很有深意 —— 老百姓不会在意 “功在千秋” 的宏大叙事,只知道自己的丈夫被征去当壮丁,累死在工地上。秦始皇修长城本身没错,但让百姓活不下去就是错。孟姜女的眼泪,哭的不是长城,而是那些被 “大局” 牺牲的普通生活。就像现在有人说 “再苦一苦百姓”,但 “苦” 的是哪一代人呢?几十年前的苦难换来今天的幸福,今天的苦难又该让谁来享受未来的福报?长城能挡住骑兵,却挡不住人心 —— 老百姓才是真正的 “长城”,没有他们的支持,再高的城墙也会倒塌。

站在嘉峪关城墙上俯瞰,戈壁滩上的烽火台遗址就像一串被岁月磨平的珠子。两千年前,士兵点燃狼烟,将匈奴入侵的消息传到长安;两千年后,游客们举着相机拍摄 “天下第一雄关”,却很少有人想到,当年的烽火背后藏着多少血泪。长城不是冷冰冰的砖石,而是无数人用汗水和生命编织的 “文明保护罩”—— 它让农耕民族能够安心耕种,让游牧民族知道掠夺需要付出代价,更让中华文明在一次次危机中守住了根基。下次再看长城,别只盯着那道墙,多想想墙背后的人,想想他们如何用智慧和韧性,在这片土地上刻下了 “活着” 的尊严。