成都的老故事里,总有些物件带着温度。就像东郊槐树店路上的成都卷烟厂,从1952年立厂起,便成了这座城烟火气的一部分。

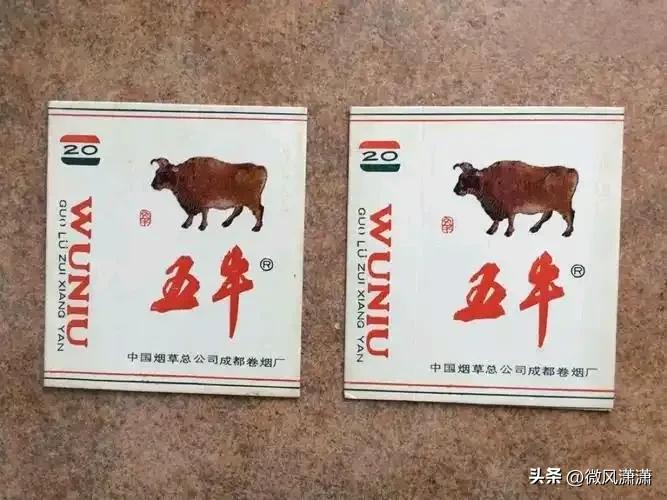

那时的卷烟厂,像位多面手,造出的烟牌子能凑成一串记忆:锦竹的清淡、成都牌上的望江楼剪影,都曾是老一辈人的心头好。而1985年出厂的五牛,凭着红底上三头奔牛的模样,成了最贴市井的那一个。

八九十年代的成都,街头巷尾总少不了五牛的影子。

茶馆的竹椅旁,盒子常和盖碗茶杯并排躺着,茶客们摆龙门阵时,随手就能摸出一根;工厂下班的人流里,有人指间夹着它,和工友聊着天往家走;街坊串门时,主人家从抽屉里拿出半包,往桌上一搁,客气话就有了依托。

孩子们对它没概念,却把空盒当宝贝。铺平了夹在课本里,课间比谁的更完整;折成纸青蛙,能在院坝里蹦好久;甚至有小姑娘把它剪成小块,贴在铅笔盒上做装饰。

后来,成都变得快,老厂区换了模样,货架上的牌子换了又换,五牛慢慢成了回忆里的物件。可只要有人提起,总能引出一串共鸣——有人想起父亲藏在衣柜里的盒子,有人记得第一次给长辈递出时的紧张,有人念着和老友分过的那半包。

它早不是一个产品了,是老成都日子里的一点寻常,是几代人共有的细碎念想。

你的记忆里,五牛是和哪个瞬间绑在一起的?是某个老地方,还是某个人?评论区聊聊,让那些藏在时光里的暖,再亮一次。