到新疆三个多月了,没出过阿勒泰地区。

因为我是援疆干部,因为吉林省援建阿勒泰地区的一市三县。

一直心有不甘,老惦记着有机会上伊犁和南疆的喀什、和田看看。

两眼一睁,古力娜扎。两眼一闭,迪丽热巴。

现在,我的心渐渐趋于平静。

因为,听人说,大美中国在新疆,大美新疆在阿勒泰,大美阿勒泰在喀纳斯。

不再遗憾,甚至有些窃喜。因为,相对来说,我们上喀纳斯的机会多些。

1

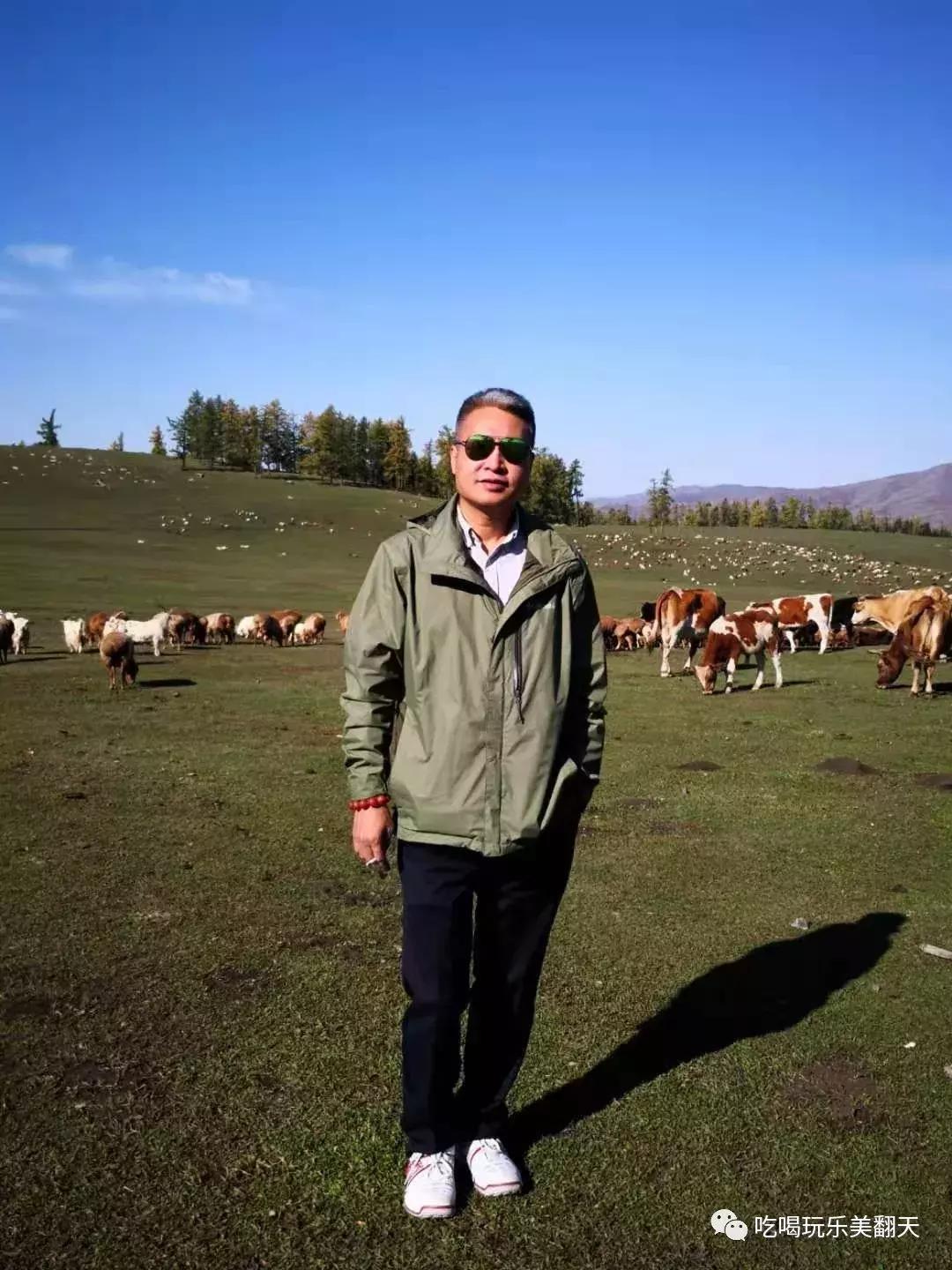

李翔摄。

喀纳斯,以前去过两回,一次是6月,一次是7月。

很美。

听说,喀纳斯四时有四时的风景,但秋季,尤其是9月20日左右最美。

天不负我。

9月18日至23日,中国报业协会和阿勒泰地委联合主办“壮丽70年 奋斗新时代”全国党报媒体践行“四力”走边疆暨百名社长总编走进“净土喀纳斯.雪都阿勒泰”活动,我有幸得以参加。

以前上喀纳斯,都是走东线布尔津。

这次,走的是西线哈巴河。

到过哈巴河,但我没到过白哈巴村。

因此我兴奋异常。

但我们只是路过而不是去,我们只是取道这条最美公路。

停留的时间只有20分钟。

时间太短,我们只能忙于拍照而无暇欣赏。

我理解,哈巴河县的白哈巴村、布尔津县禾木乡的禾木村和喀纳斯村都是图瓦人村落,风格类似,禾木村最大最典型,所以组委会不想在白哈巴村浪费时间。

但我觉得,白哈巴村更自然更静谧,少商业气息少喧闹。

村子里像是没人,只有转场的牛羊悠闲地吃草,成了大家拍摄的最佳背景。

虽有遗憾,但我很满足。

上车之后,讲解员告诉我们:绿的,枝桠向下的是西伯利亚冷杉;向上的是西伯利亚云杉;白色枝干、树叶泛黄的是白桦;现在还没红过一阵才会红的是欧洲杉杨......

看喀纳斯,其实不仅是看湖看三湾,看树看层林尽染看秋景也应该是题中应有之义。

坐船游湖,感觉和以前没什么区别,还是那么舒爽惬意。

喀纳斯湖的外湖。

和中国报业协会理事长张建星先生的合影。

但当我爬上1068级台阶到达喀纳斯最佳观景点观鱼台的时候,终于知道为什么要在9月20日左右来喀纳斯了——蓝天碧空如洗;几朵白云;此时的山尖已有落雪,在阳光的映照下变得格外耀眼,闪着圣洁的光芒;再往下,是油画一般的各种树木和树叶;最神奇的是湖水,碧绿泛着蓝色,犹如翡翠。

喀纳斯,大自然的调色板,上帝的后花园!

阿勒泰地区摄影家协会主席刘新海摄。

观鱼台,据说一开始叫观鱼亭,因谐音“官运停”被废黜。

也是,谁不愿意听好听的?观鱼台,“官运抬”,这个多吉利!

喀纳斯湖,蒙语意为峡谷中的湖。

而喀纳斯,蒙语意为美丽而神秘的地方。

据说,喀纳斯原为哈纳斯,因为哈纳斯被人抢注商标,于是,只能叫喀纳斯。

蒙语,真是神奇。

喀纳斯湖之下,则是蜿蜒的喀纳斯河。喀纳斯地界,河有四湾,从上至下依次为神仙湾、月亮湾、卧龙湾、驼颈湾,但在喀纳斯游玩,一般只领游客看前三湾。

这三湾中,以月亮湾最美,喀纳斯的标志LOGO就是月亮湾。

我们没有入住喀纳斯村,而是住进了禾木村的禾木山庄。因为正值旺季,禾木山庄一个房间一晚1288元。

2

来过一次禾木。下午来的,傍晚走的。没觉得怎么美。

这次感觉大不一样。

因为,住了一晚。

有人说,禾木的星星特别美。于是晚上11点出来看星星。

不知道怎么描绘禾木的星空之美。

还不会拍。问了好几个人,都不会拍。

直接上图吧,盗的。

我在布尔津时拿到了这张图片。不知是谁拍的,也不知在哪儿拍的。但布尔津的星空和禾木的一样美。

有人又说了,禾木的日出特别美。

6点起床,简单洗漱,到山庄门口,等车。

6:30,班车来了,车里已经满员,好容易挤了进去,关门时脚给车门挤了两回。

开了7、8分钟,下车,徒步。

路上的人越来越多。路边有人卖各种吃食。食物的香气真没闻着,但看着热气,肚子已经开始咕咕叫。

有人在租马,但我既看不清马的模样也看不清人的,听到耳朵里的好像是20分钟120元。

听到了水声,过了一个桥,桥面特别滑,然后开始走栈道,越走越高。

栈道上全是人,摩肩接踵,各种方言都有。

爬了大概120块钱的时间,终于到达了终点——一个比较平缓的开阔地,哈登观景台。

上面乌泱乌泱的全是人,不下2000人。

很奇怪怎么会有这么多的摄影爱好者。

“摄影家”们良莠不齐,有光拿手机的,有带相机的,有既拿相机又带三角架的。

骨灰级的是家物什齐全还往最前边占据有利地形的,三角架早已支好,摄影师迎风凛冽,剪影里的身躯像极了即将慷慨就义的勇士。

没带相机我没后悔,我后悔的是穿得太少了,手和身子冻得直哆嗦。

天渐渐泛白。

没看到雾气,炊烟也不明显,因为时间的关系,我不能等到日出,最主要的,实在太冷了。

但我还是照了很多。

因为——真是太美了。

下山的时候,我才明白,禾木的美,其实是晨曦,而不是日出。

听说,为了拍炊烟,有人事先给图瓦人每家50元。

这次,这么庞大的“摄影家”队伍,估计是没人明白这个“消消”。

一直不知道“禾木”的意思,问导游,才知道是“熊背上的肥油”。

3

阿尔泰山中段南麓、喀纳斯湖畔、“雄鸡”的尾部,水草丰美、风光旖旎。中国最北的乡——新疆阿勒泰地区布尔津县禾木乡的禾木村座落在这里。

这里生活着一个极其神秘的民族——图瓦人。

中国境内的图瓦人散落在布尔津县禾木乡的禾木村、喀纳斯村和哈巴河县的白哈巴村。这三个村堪称中国最美村落。

禾木村是其中面积最大、人口最多的。

以上四幅照片由阿勒泰地区摄影家协会主席刘新海摄。

图瓦人的身世极为神秘。

有人说,他们是成吉思汗西征时留下的负责粮草的一些老弱病残的后代。

喀纳斯村健在的图瓦老人则认为,他们的祖先是五百年前从西伯利亚迁徙而来,与现今俄罗斯图瓦共和国的图瓦人属同一民族。

还有人说他们的基因与北美原住民相似。

图瓦人,中国史籍称之为“都波人”、“萨彦乌梁海人”、“唐努乌梁海人”等。国外(主要是俄罗斯)旧称其“索约特人”、“唐努图瓦人”等。

现在,全球的图瓦人共20多万。主要分布在俄罗斯图瓦共和国。蒙古国约有3万,中国2000多。

图瓦人有语言没文字。语言属阿尔泰语系突厥语族。

他们极富语言天赋,和蒙古族在一起就说蒙古语,和哈萨克族在一起就说哈萨克语,和汉族人,就说国家通用语言。

兵来将挡,水来土掩。

胡茄十八拍凑不全了,结果在他们这儿找到了其中的一拍“楚尔”。楚尔可谓是中国乐器的活化石,它三孔,却能发出五声六音,图瓦人用楚尔加上高低音两种呼麦技法既可以描绘河水之声也可以模仿松涛阵阵,很是神奇。

视频加载中...

喀纳斯村图瓦人家访。

他们的“木楞屋”松木尖顶,原木之间夹以苔藓,既防冬季大雪,又美观。冬暖夏凉,保温防风。

他们狩猎为生,善射箭、骑马、滑雪,勤劳朴素、能歌善舞、勇敢强悍。

他们被称为“林中百姓”和“云间部落”。

实际上,图瓦人应该源自中国。

图瓦的历史可以追溯到公元前3世纪-6世纪。

公元13-18世纪时,图瓦处于蒙古控制之下。

乾隆二十三年(1758年),清军击溃准噶尔部蒙古军队后,图瓦归属满清统治,称“唐努乌梁海”,设四十八佐领(佐领是八旗制度的基层单位)。

清同治三年(1864年),中俄签订《塔城条约》(即《中俄勘分西北界约记》),沙俄割去唐努乌梁海西北部十佐领之地。

清朝覆亡后,1914年,乌梁海成为沙俄的“保护国”。

俄国十月革命后,俄国国内战争波及图瓦,中国军队趁机收复乌梁海中东部三十六佐领,但很快被苏联红军击败,之后乌梁海东部九佐领决定归附外蒙古,中部则在1921年宣布成立“唐努-图瓦人民共和国”,受苏联保护。1944年结束独立,加入苏联。

苏联解体后,图瓦于1992年成为俄罗斯联邦的一个共和国。

图瓦人视羊为上天之赐,从不将羊皮从大门里拿出去。有人来买,也是从栅栏上递出。这样,就好像羊仍在家里一样。

和哈萨克族主持人老肥的合影。

在禾木村,我又看了一次家访。

但这次,和我上次在喀纳斯村看到的全是图瓦人的表演不同。马蹄乐队五个人,一个图瓦人,二个哈萨克族,一个蒙古族,一个俄罗斯人。

整个儿一个“八国联军”。

主持人老肥特别逗,段子手一枚。

禾木村家访马蹄乐队的演奏。据说,会楚尔的人全国不超过20个。

4

米兰.昆德拉在《生命不能承受之轻》中讲过这么一个故事:一个渔民在海边晒太阳,一位绅士走过来对他说:“天气这么好为什么不去捕鱼呢?”渔夫说:“先生,捕鱼干什么呢?”“捕鱼你就能挣很多钱啊!”渔夫说:“挣钱又为了做什么呢?”“挣钱你就可以买一艘更大的船。”“先生,买大船又做什么呢?”“这样你就可以打更多的鱼,挣更多的钱。”“那又能怎么样呢?”“这样你就可以像我这样,在海边晒太阳。”渔夫说:“先生,我现在不正在这样做呢吗?”

圣境之下,我很想像那个渔夫一样,在禾木村,建个木楞屋,白天骑骑马晒晒太阳,晚上和图瓦人哈萨克族俄罗斯人一起弹弹琴唱唱歌,或是学学楚尔。

可惜没儿子,否则可以学学哈萨克族,把长孙或长孙女过继过来给我当儿子或是女儿,把我的财产都留给他或她。

如果我有的话。

作者简介

姜景远(1967年11月24日)。南京大学中文系汉语言文学专业87级。在校时,曾任中文系学生会主席,校乐队架子鼓鼓手。主任记者,《吉林日报》融合办副主任。第二十五届中国新闻奖(2014年度)一等奖获得者。

南京大学吉林省校友会副会长兼秘书长。

吉林省第三批援疆干部,现任《阿勒泰日报》副社长兼副总编。

姜景远 /文 吉林日报全媒体 编辑:董淑杰