当国庆阅兵的欢呼声还在记忆中回荡,9月3日的抗战胜利纪念日阅兵又会如期而至。为何两个重要纪念日要分开举行?这看似简单的日期选择,实则藏着七十余年历史的沉淀、国际共识的约定,以及对不同历史维度的郑重区分。

时间的刻度需从关键节点说起。1945年8月15日,日本宣布无条件投降,但象征战争终结的投降书签字仪式发生在9月2日。次日,中国正式确认这一胜利生效,9月3日由此成为中华民族抗日战争胜利的法定纪念日。而1949年10月1日,新中国开国大典宣告国家诞生,两个日期相隔四年,分别镌刻着“民族救亡”与“国家新生”的核心记忆。

这种区分并非中国独有。俄罗斯将5月9日定为战胜德国法西斯纪念日,法国以7月14日巴士底日为国庆,各国均以关键历史节点构建集体记忆。联合国文件中对二战投降时间的明确记载,更让9月3日的纪念具有国际共识基础——它不仅是中国的胜利日,更是世界反法西斯战争胜利的重要坐标,随意合并日期会模糊历史事件的独特意义。

然而,当代年轻人对这两个日期的认知断层逐渐显现。网络调查显示,多数青少年难以准确区分抗战胜利与建国的具体时间,这与课本中历史叙事的简略化不无关系。为此,各地尝试用新技术活化历史:VR还原战场让学生“亲历”硝烟,口述史项目抢救老兵记忆,国家档案馆更从海外追回散落的华人抗战史料,让历史细节从文字走向鲜活。

争议也随之而来。将历史场景改编为剧本杀等娱乐形式,有人认为能拉近年轻人与历史的距离,也有人担忧这会消解纪念的严肃性。事实上,无论是修复抗战遗址、建立纪念碑,还是用动态数据库整合史料,核心诉求都是让历史走出课本——它不是冰冷的日期数字,而是无数先烈用生命写就的民族史诗,纪念的本质是提醒后人:胜利来之不易,和平需要守护。

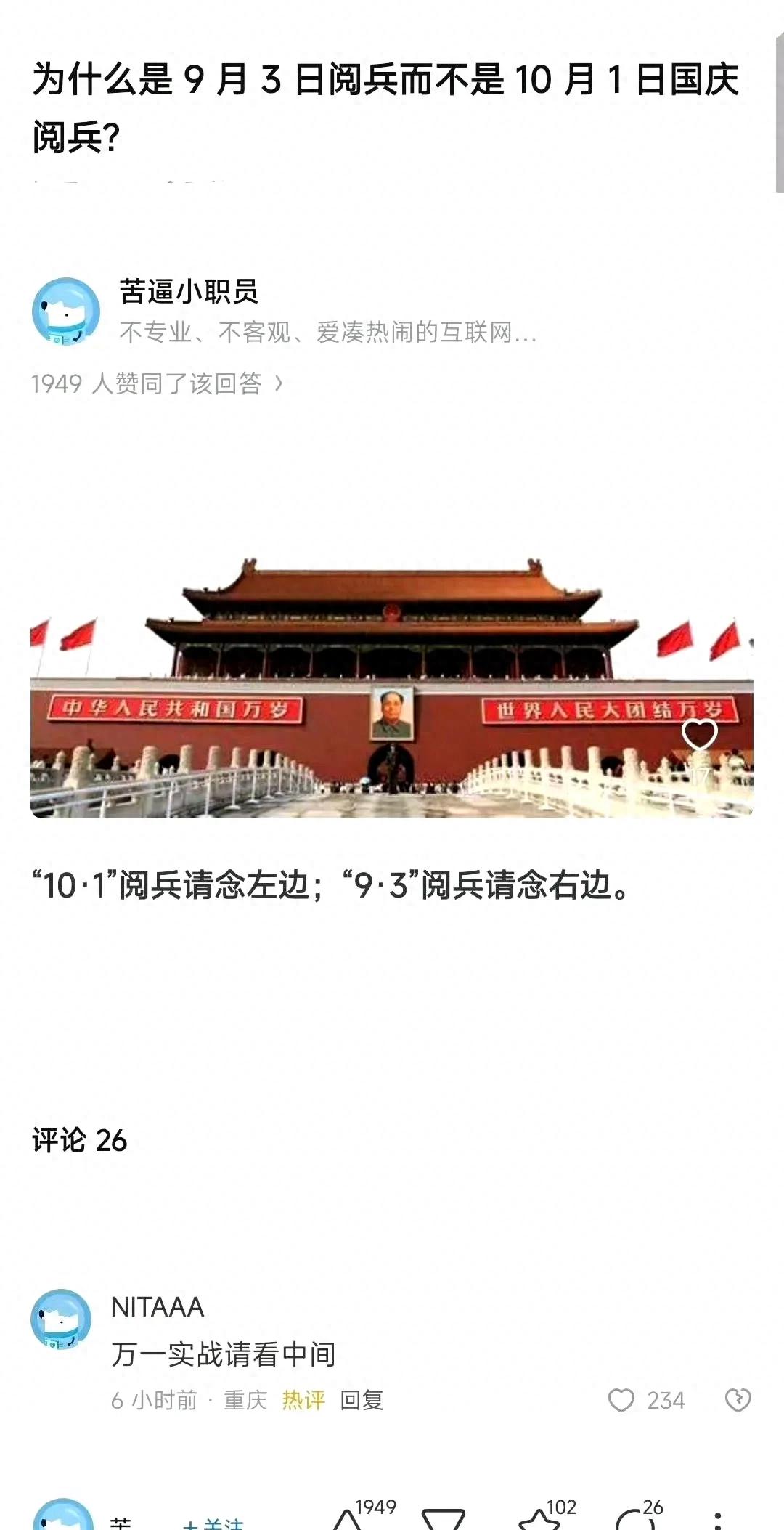

从“民族胜利”到“国家庆典”,9月3日与10月1日的阅兵日期选择,本质是对历史逻辑的尊重。前者铭记民族危亡中不屈的抗争,后者礼赞国家重建时蓬勃的新生,二者共同构成中国近现代史的完整叙事。当新技术让历史场景愈发逼真,当史料收集愈发全面,这些纪念日的真正意义或许正在于此:让每个时代的人都能在时间的坐标中,找到属于自己的历史共鸣与责任担当。