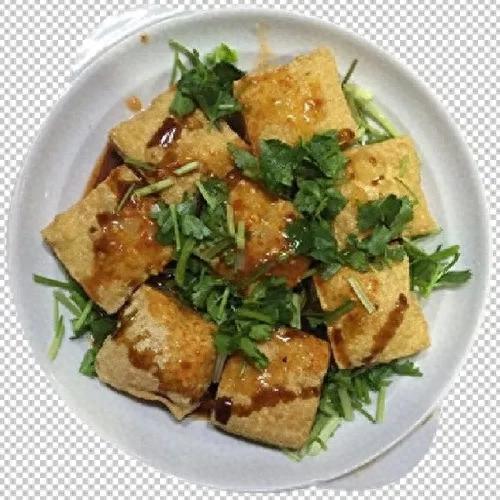

一、仓桥直街的臭豆腐:巷口的烟火气是童年的味道

清晨五点的绍兴老街,青石板还带着露水,王奶奶的小推车已吱呀作响。黑黢黢的臭豆腐块在油锅里翻个身,金黄的脆皮裹着雪白的内里,浇上一勺秘制辣酱和甜面酱,辣中带鲜的汁水在咬开的瞬间迸溅到舌尖。

记得中学时总攥着零花钱蹲在摊前,看豆腐在油里跳舞,奶奶总多塞一块给我,“慢点儿吃,烫嘴”——如今再尝,油香里飘着的全是旧时光的暖。

二、黄酒棒冰:穿堂风里的微醺江南

盛夏的鲁迅故里,卖棒冰的大爷挎着泡沫箱吆喝。撕开淡黄色的包装纸,琥珀色的棒冰裹着细碎的酒糟,咬下去先是清甜,后味腾起一丝黄酒的绵柔醇香,像把整个绍兴的梅雨季节含在了嘴里。

去年带北方朋友来尝,他舔着冰棍瞪大眼睛:“原来甜冰棍能喝出醉意!”阳光透过廊棚洒在青石板上,棒冰融化的速度赶不上我们笑闹的脚步,滴在地上的甜浆,都是江南给味蕾的情书。

三、奶油小攀:玻璃橱窗里的“法式温柔”

老城区的点心铺前,玻璃柜里的奶油小攀总像顶着云朵的小太阳。酥脆的蛋皮托着绵密的奶油,最上层是烤得微焦的蛋白霜,用勺子轻轻一刮,“咔嚓”声里奶油和蛋皮在嘴里交融,甜而不腻,带着淡淡的柠檬香。

听老板说,这道小吃是上世纪初绍兴师傅仿法式甜点做的,百年来成了老街孩子的“生日惊喜”。去年给妈妈过寿,特意买了一盒,她咬着小攀笑出了眼泪:“跟你外婆当年偷偷给我买的一个味儿。”

四、茴香豆:咸亨酒店里的“孔乙己同款”

“多乎哉?不多也。”咸亨酒店的乌木桌上,一碟茴香豆配黄酒是标配。深褐色的豆子裹着桂皮香,嚼起来先咸后甜,豆皮微韧,豆肉粉糯。

第一次带儿子来,他学着孔乙己的样子捏豆子,却被咸得皱眉头,惹得邻桌的老绍兴们直笑:“小倌人,这豆要就着黄酒才够味!”暮色里的酒店灯笼亮起,茴香豆的咸香混着酒香飘出老远,像极了绍兴人藏在烟火里的实在劲儿。

五、梅干菜扣肉:陶瓮里腌出的乡愁

外婆的陶瓮总在深秋登场,深绿的梅干菜拌着五花肉层层码放,封上黄泥等上半月。揭开瓮盖的瞬间,咸鲜的香气能飘三条街。

蒸好的扣肉肥瘦相间,肉皮吸饱了菜香,筷子一夹就颤巍巍的,梅干菜吸足了油脂却依旧清爽。去年我在外地过年,收到外婆寄来的真空包装扣肉,蒸热时满屋子都是老家的味道,同事闻着味敲门:“这香得让人想立刻回绍兴!”

六、面饽饽:灶台上的“软乎乎月亮”

春分前后,绍兴人总爱做面饽饽。发酵好的面团在平底锅里烙成金黄,中间鼓成小口袋,趁热夹上油条和白糖,咬下去先是面皮的麦香,接着是白糖融化的甜和油条的脆。

记得小时候蹲在灶台边,看妈妈用竹筷给饽饽翻面,面团在柴火灶上慢慢鼓起,像一轮软乎乎的月亮。如今在网红店里吃到改良版的芝士面饽饽,却总惦记着妈妈做的白糖油条馅——有些味道,只有灶台上的烟火气才能煨出来。

离绍兴那天清晨,我揣着刚买的黄酒棒冰走在八字桥,看乌篷船划过青波,桥洞下有老人卖刚蒸好的面饽饽。咬一口冰凉的棒冰,又尝一口温热的面饽饽,甜与暖在舌尖碰撞出奇妙的幸福感。原来绍兴的小吃从来不止是味道,是老街上的吆喝、灶台上的炊烟,是无论走多远,一想起就暖到心尖的人间烟火。你准备好来这里,把幸福感一口口吃进胃里了吗?#特色美食#