文/罗淑欣

图/实习生 黄京裕 部分图片由王绍强提供

古老的浑然,

细腻的杂乱无章,

柔软的空灵感。

我们步入,

一片晴云落后山。

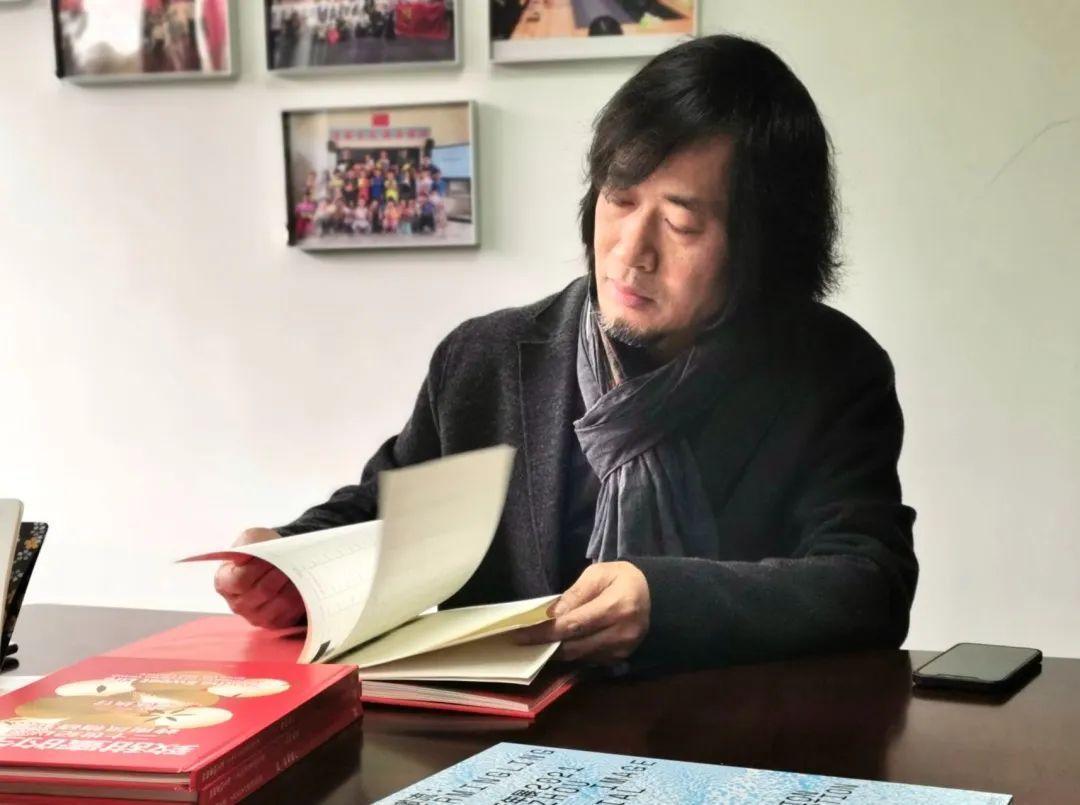

他一定不算人群中惹眼的那位。

恰好的西装外套,

牛仔裤像是洗过许多遍,

山羊胡和偶尔“扎眼”的长刘海,

聊天时爱笑,

笑起来露齿,

“我还是把拖鞋换了吧?”

一口典型的潮汕普通话。

王绍强的工作室在大厦顶层,

电梯无法直达,隔着几步楼梯,

静谧,很多光,外侧的天台略显残旧,

他将这里称为“后山”。

对王绍强来说,

进入后山是创作的第一道“程序”。

营造状态,

带入情绪,

寻找语境。

“日子没办法马虎。”

后山便是日复一日里的不马虎。

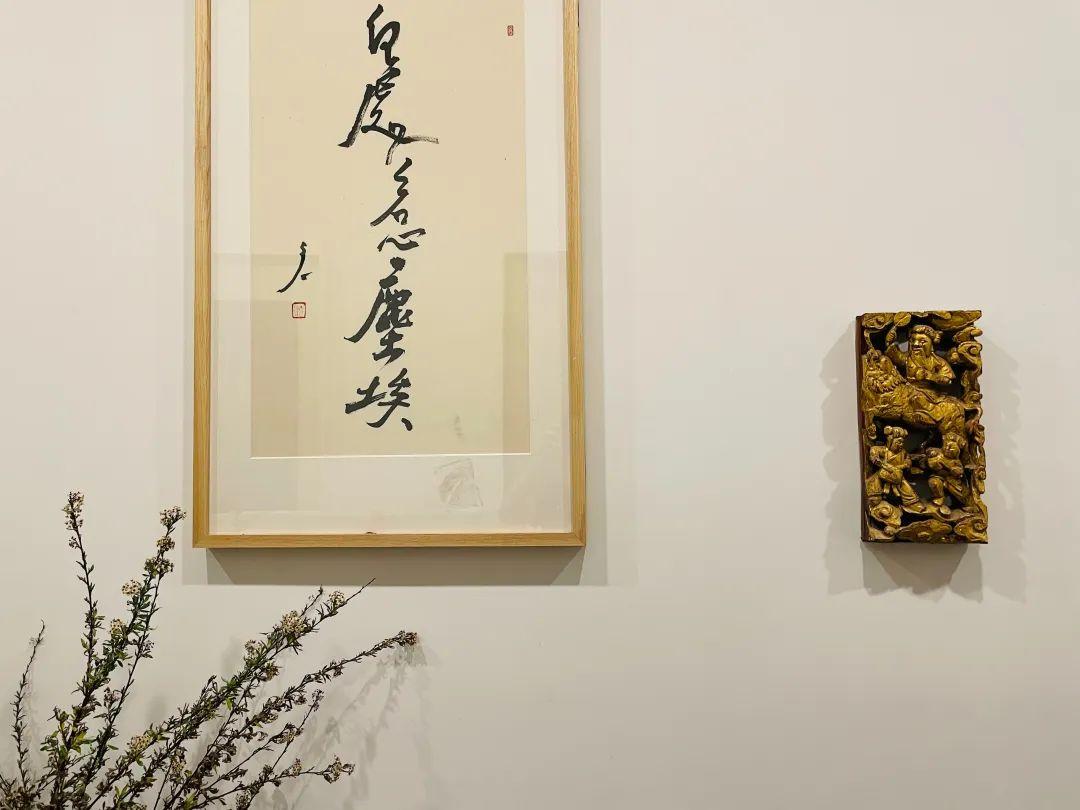

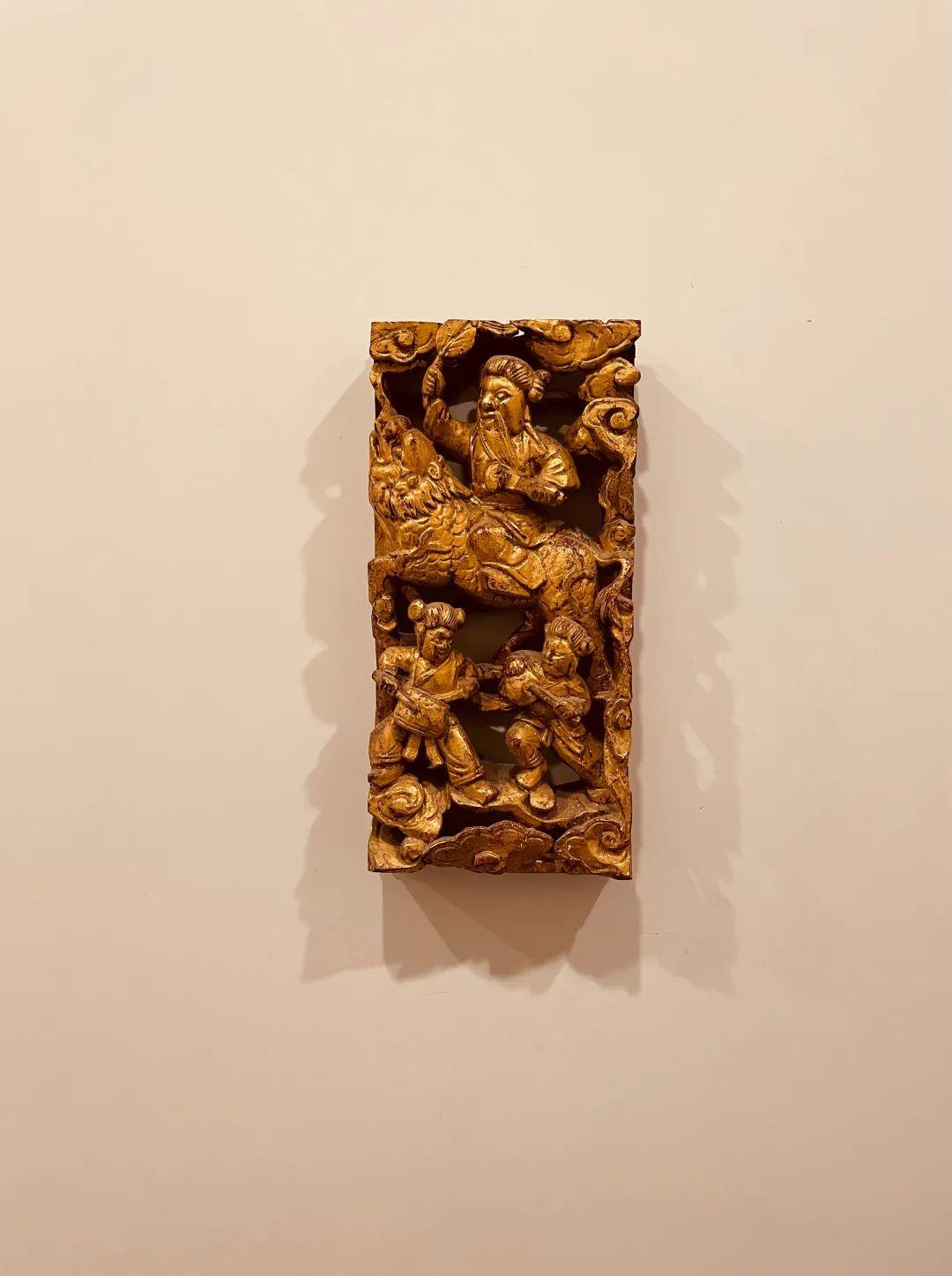

金漆木雕的精致古朴,

“何处惹尘埃”。

淡然和沉淀,

是后山的前调。

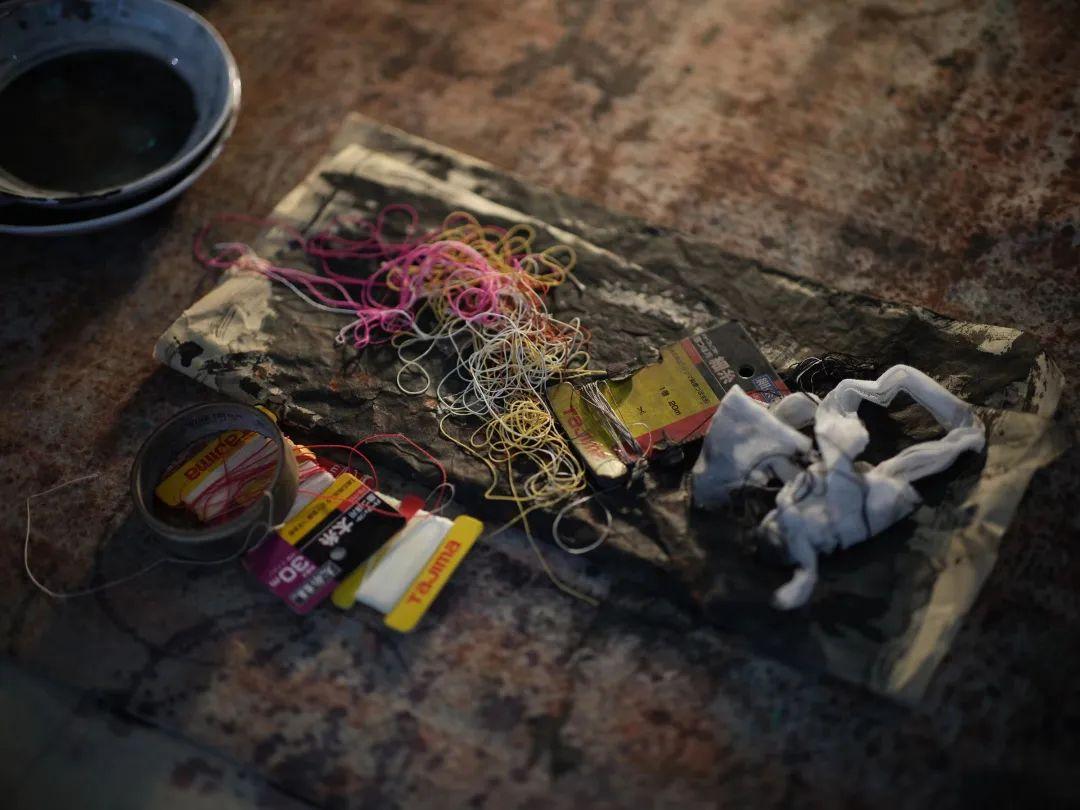

石头是后山最常见的展陈品,

隐匿乡愁,

爆发美感。

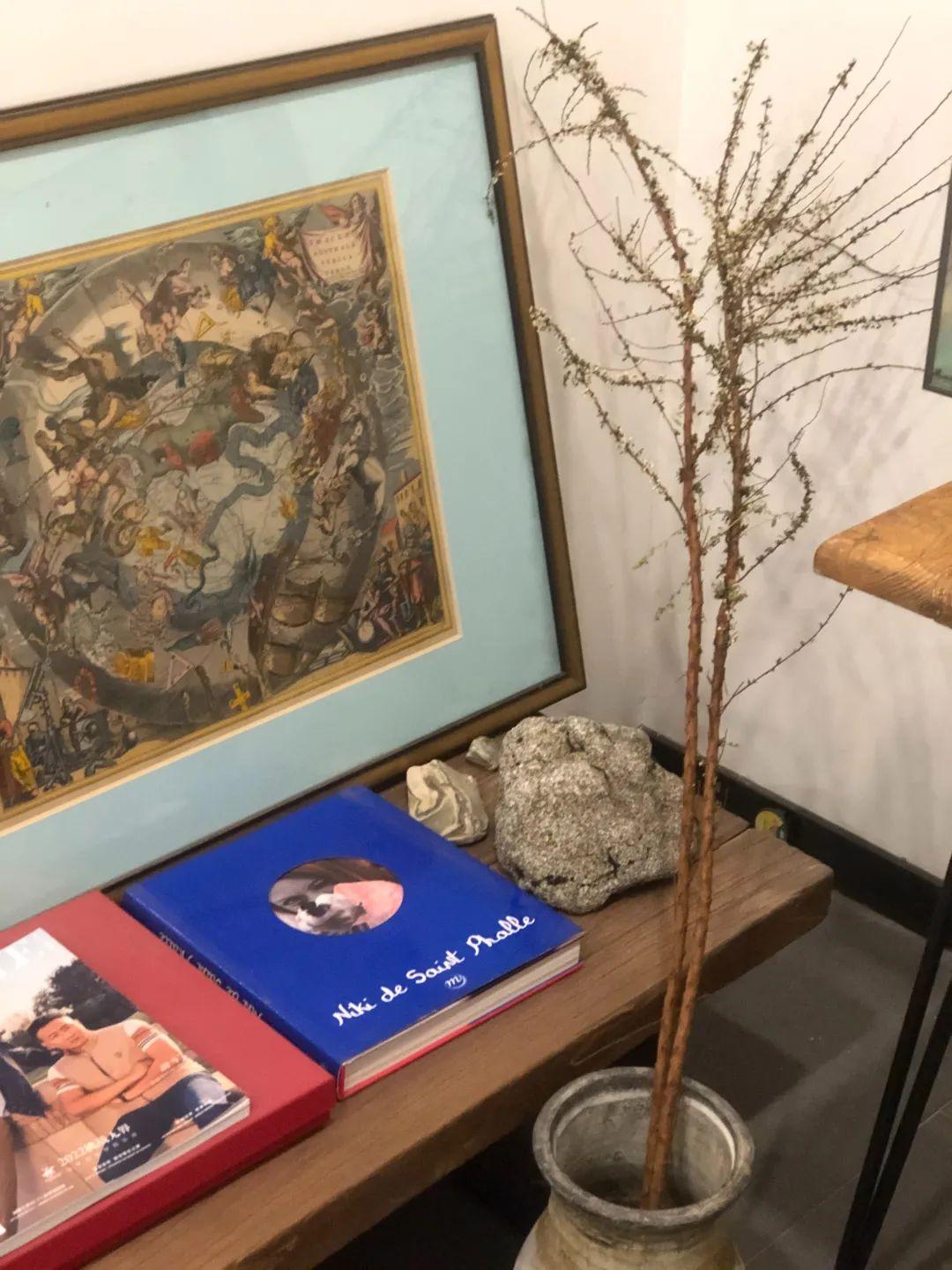

石头旁夺人眼目的,

是法裔美国女性主义艺术家Niki的作品集。

多元与跳跃,

是我们再一步走近的后山。

后山的画室,

像一幅爱德华·霍普的画。

忧郁的浪漫,

疏离的诗意,

在画框、颜料、木椅,

和持续挥发想象的色彩之中

——弥漫开来。

海边的童年,

给王绍强带来孤独感,

以及“没什么放不下”的开阔感。

“当社会快速转型,

互联网席卷人们的生活,

艺术可以成为一种疗愈。”

王绍强的艺术语言之中,

自然蕴含这份疗愈的力量。

画面干净,

空间简单,

王绍强的“减法”思考源于对自然的怀念向往。

“自然的色彩已经很丰富,

我们只需要取其中一种进行提炼,

在线条、结构下功夫,

以保存自然的形态,

尽可能在复杂的体系中做减法。”

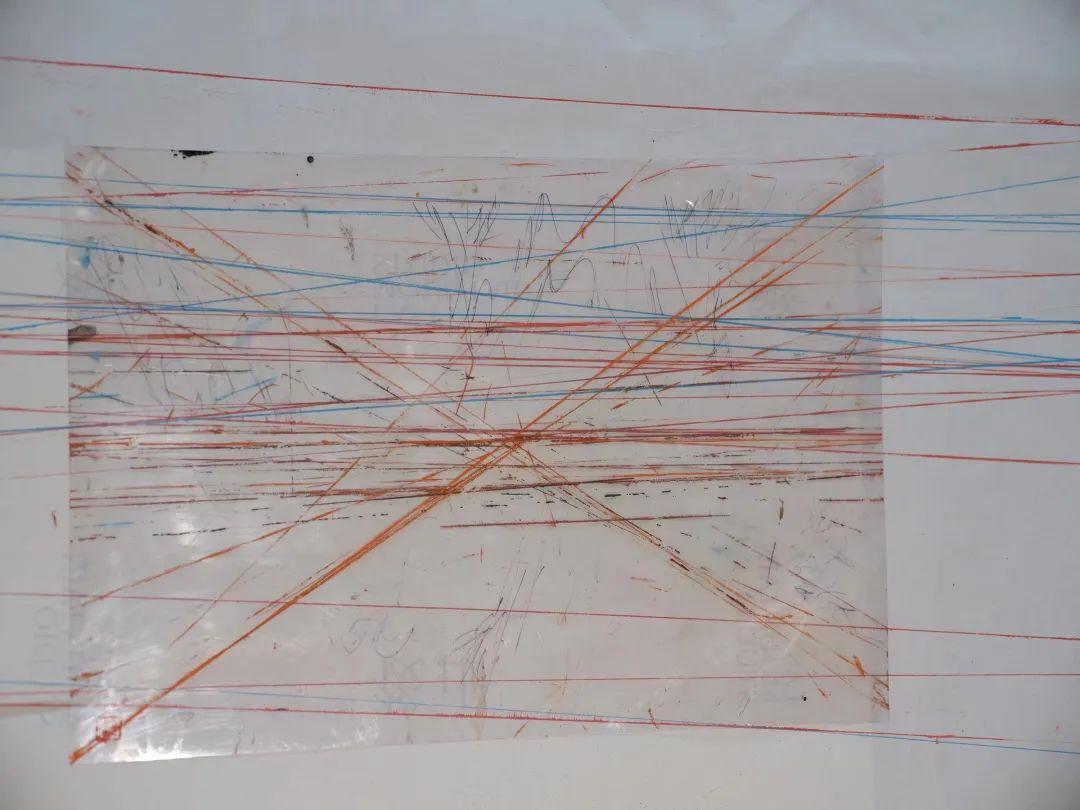

于是我们在画面中看见蔓延的流动的情绪,

而这份情绪追忆着广阔的自然风貌。

万物从不被定义其有用或无用,

自然生长,

寻找滋养,

又反哺大地。

正如王绍强从不舍弃一张“不完美的画”。

墨水晕开,

便成为点缀。

深深浅浅,

便裁剪拼贴。

“不浪费”成为王绍强的创作一种。

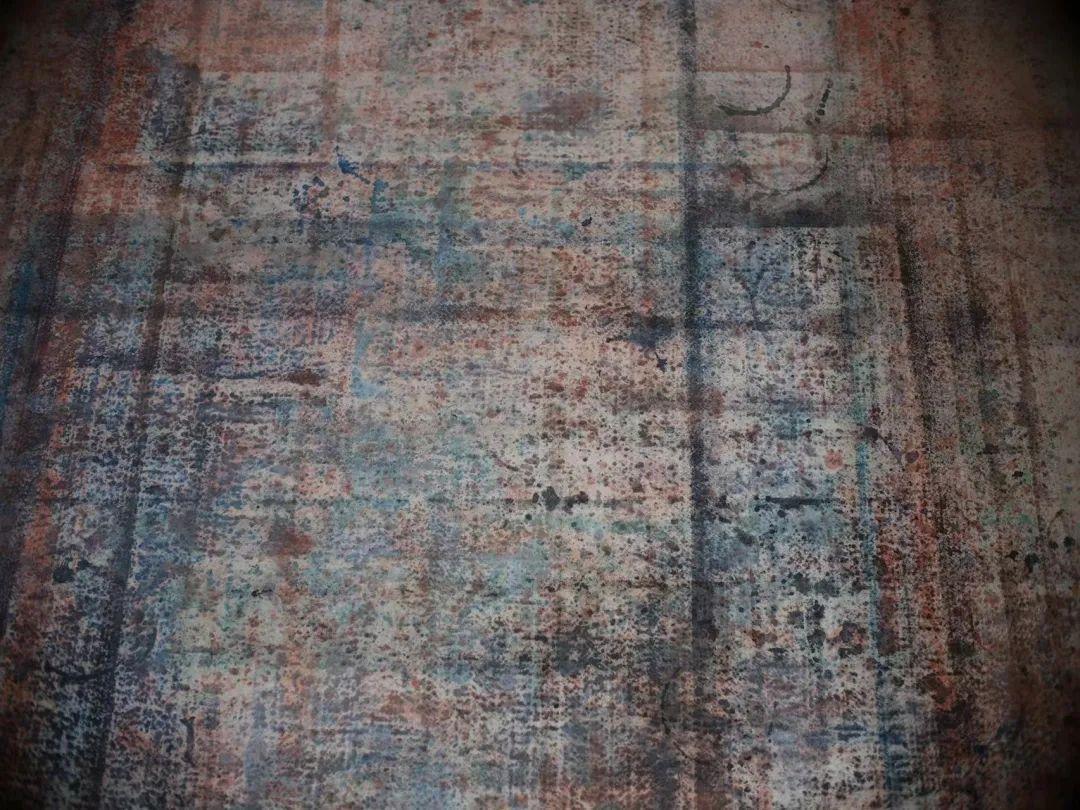

反复用的地毯,

从工作室到深圳展览再周转回后山。

重叠是王绍强的语言之一,

“切割下来也是一件作品。”

王绍强将“真诚”放在创作中的首位。

于是他不断追索生命历程,

看向自然,看向中国思想哲学。

因此,在他纷繁的色彩之中,

我们很少看见具象。

他直言:

“我不喜欢画人,

看人看烦了。”

通过色彩、构图对山水自然进行表达,

这才是他的追求。

颜料瓶成箱堆叠,

都如药罐模样。

或许,

色彩便是创作者的阿司匹林。

红,

可以是“独逸弁柄”、

“伊太利亚弁柄”和“摩洛哥岱赭”。

“独”,在日语中是德国的意思。

“逸”,则为上等之意。

“弁柄”,指铁丹,

一种红色土质颜料。

而在摩洛哥的赭红之都马拉喀什,

所谓的“岱赭”,

是当年建造城墙所用岩石的颜色。

当然,我们可以无视以上种种解释,

尽管钻进面目模糊的“独逸弁柄”、

“伊太利亚弁柄”和“摩洛哥岱赭”,

红得深沉、热烈、婉约,

红得岭南,红得东亚,红得摩洛哥。

王绍强从不满足于买来的“罐装颜料”,

从自然来,向自然去,因此他也从自然取。

他兴奋拎来一塑料袋的宝贝,

在丹霞山捡来的红石,

半透明的棕红色,

仍留着些野气。

“自己用石头做颜料,

出来的是天然的色彩,

稳定性也高。”

石头粉末画出的水墨艺术,

历经时月沉淀,

在颜料与画布的融合之中再一次地,

寻大地回响。

瓶身细腻、内里狂放的竹叶青,

像是王绍强创作的“秘密武器”。

你以为只是喝一杯助兴?

“洒一点在画上”才是真趣。

这般自由野蛮的泼洒,

在淡青瓷器的外沿,

在昨晚用过的透明墨水盒,

在铺开的微卷的纸张和原浆棉布上,

淋漓尽致。

王绍强谈起近日所发想的

“发现身边最美的公共空间”,

期盼让更多人在“发现”中,

点亮对美和自然的理解。

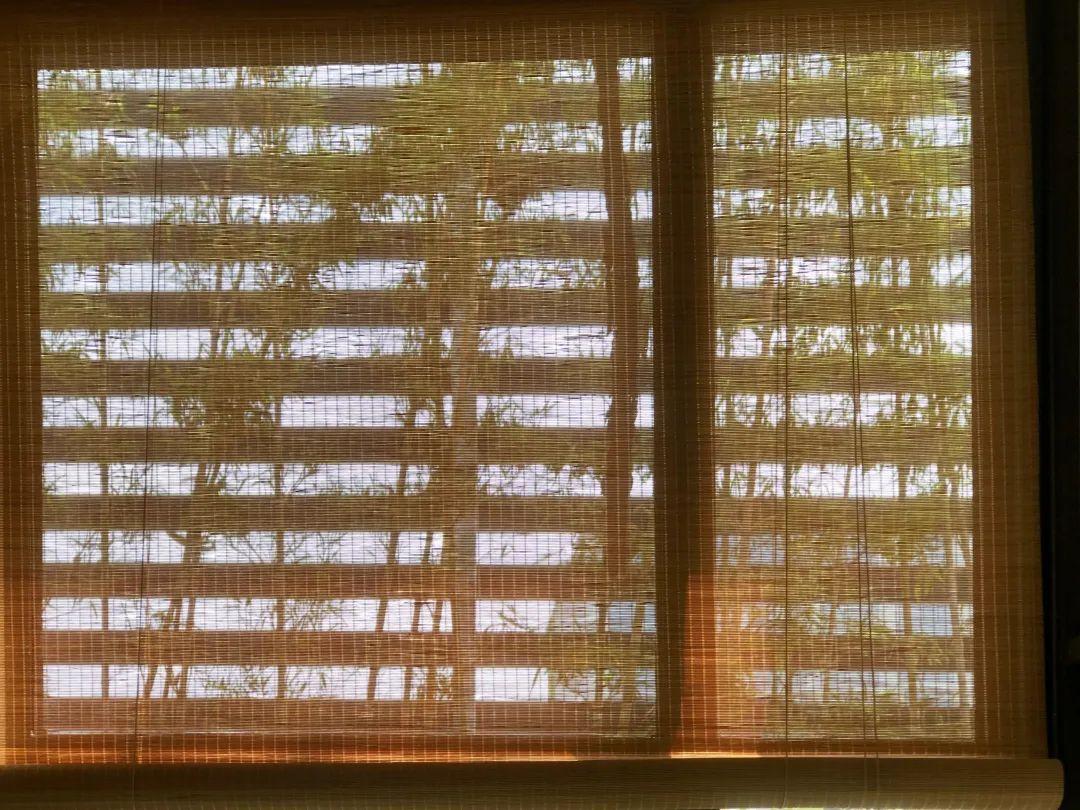

而在他自为的后山中,

这片画室窗外的错落竹林,

以及星星点点透进的光线,

则是他作为艺术家在自我体系中的美学表达。

发现美,

首先要懂美。

去往竹子丛的长廊尽头,

光影交缠于散在木地板上的大小收藏品。

他说,

后面的鱼,

养了有三年。

“山有小口,仿佛若有光。”

我们踩着小石子,

观察它们前夜被雨水打湿的印记,

再一个接一个的,

穿梭在竹竿包裹的小径上。

雾还没散去,

光似乎也湿漉漉的,

刚才在画室看见的种种,

在这里找到其原生的模样。

无所事事的时候,

就来这细数竹子纹路吧。

都市里难得独享的直视光。

看飞机飞过天空,

或者闭上眼,

摸索跳动的光圈。

若开窗,

光线便倾洒进画室内。

发光的色彩,

闪烁的隐秘。

空间创造语境,

带来灵感与诗意。

正午时分的窗子,

竹帘也挡不住的明媚。

它通透,

它又朦胧。

这样的角落还有许多,

经王绍强设计改造的后山,

在20天的工程中成为他的另一副面孔,

成为许多人理想的模样。

博尔赫斯说,

天堂应该是图书馆的模样。

走进后山的我们说,

生活应该可以是这个模样。

回到室内,

再看色彩,

再看生命鲜活。

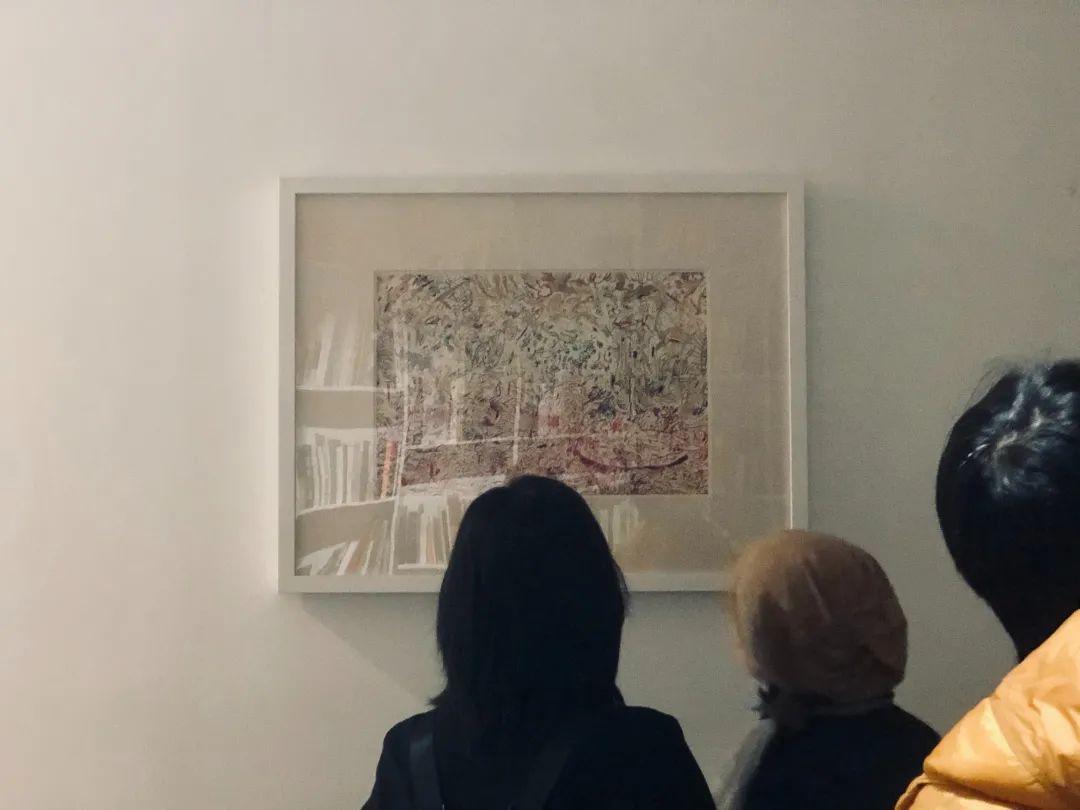

当后山“开放”,

竟也有些美术馆的气质。

自然是天生的老师,

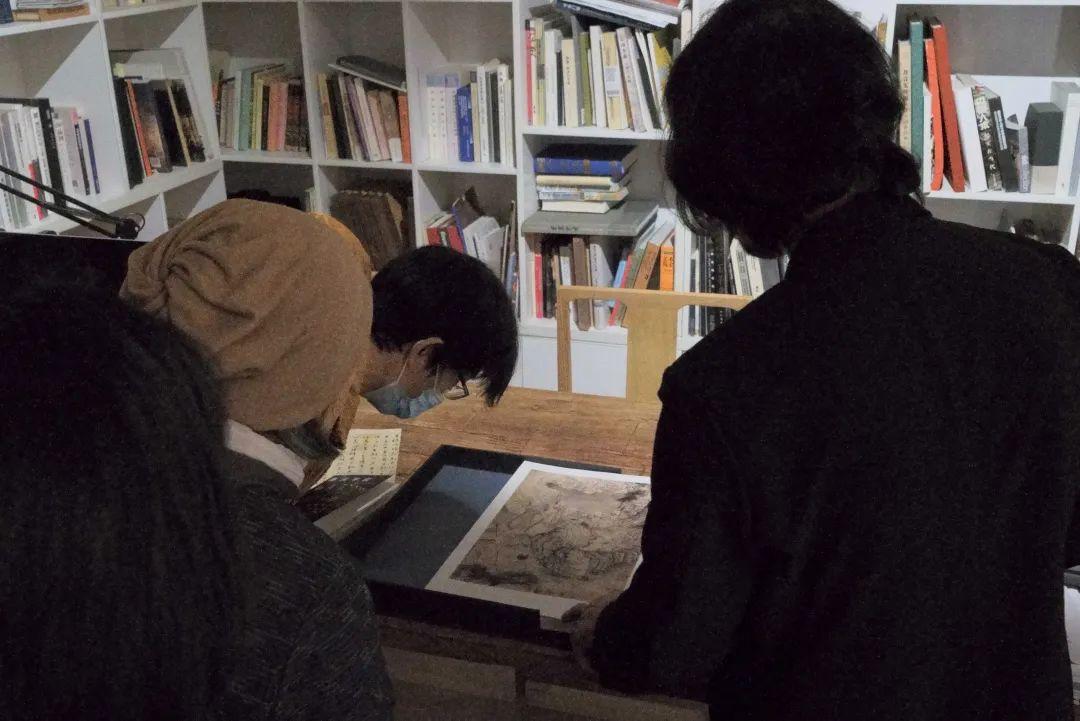

那么书房则是王绍强创作的另一源泉。

翻出珍藏的罗汉图,

我们窥见他对传统的敬意。

临摹还有意义吗?

当然,它甚至是一种日常,

但仅追求“像”,则无意义。

所谓“像”,

一是对客观对象,

二是对古人。

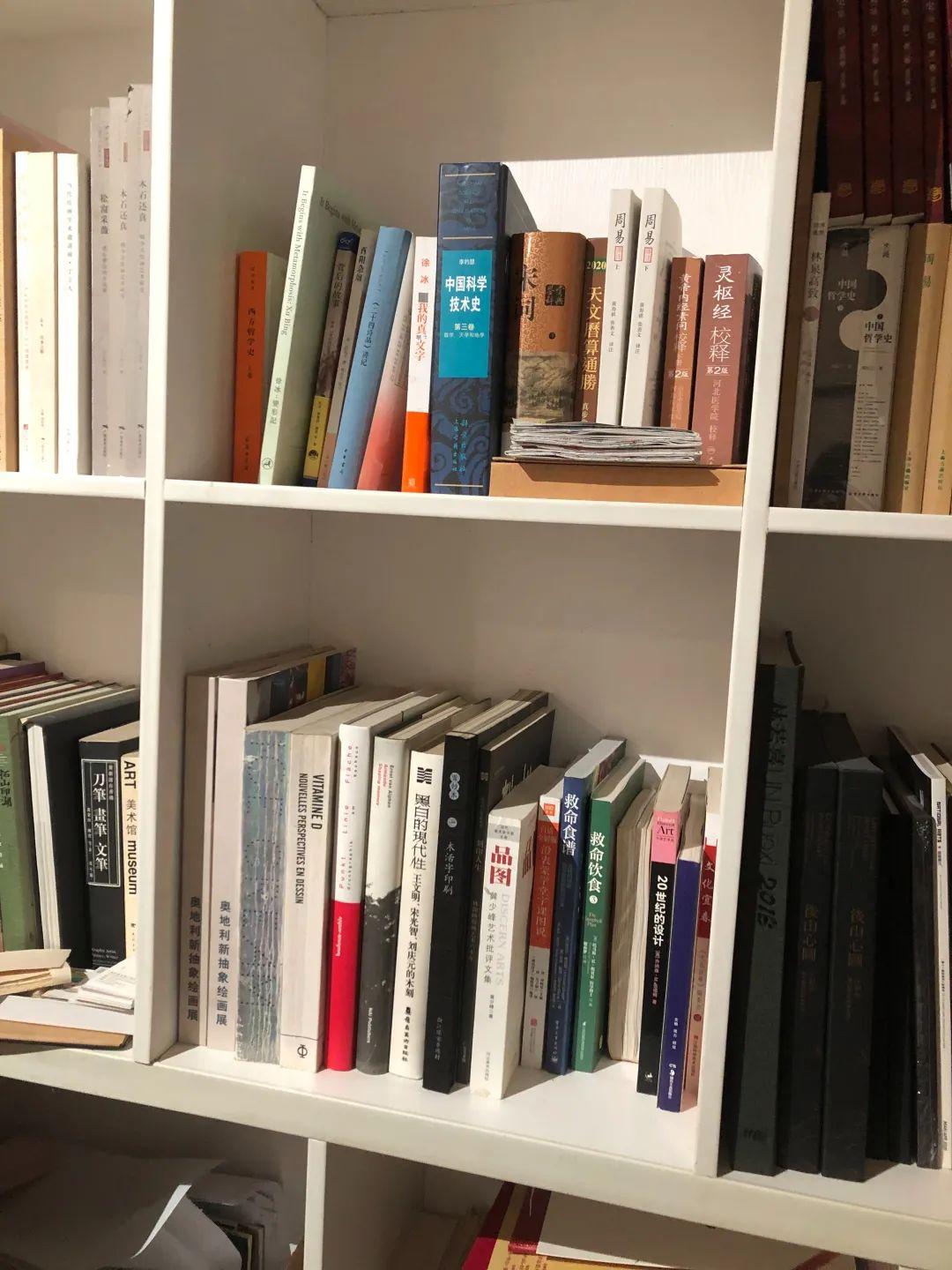

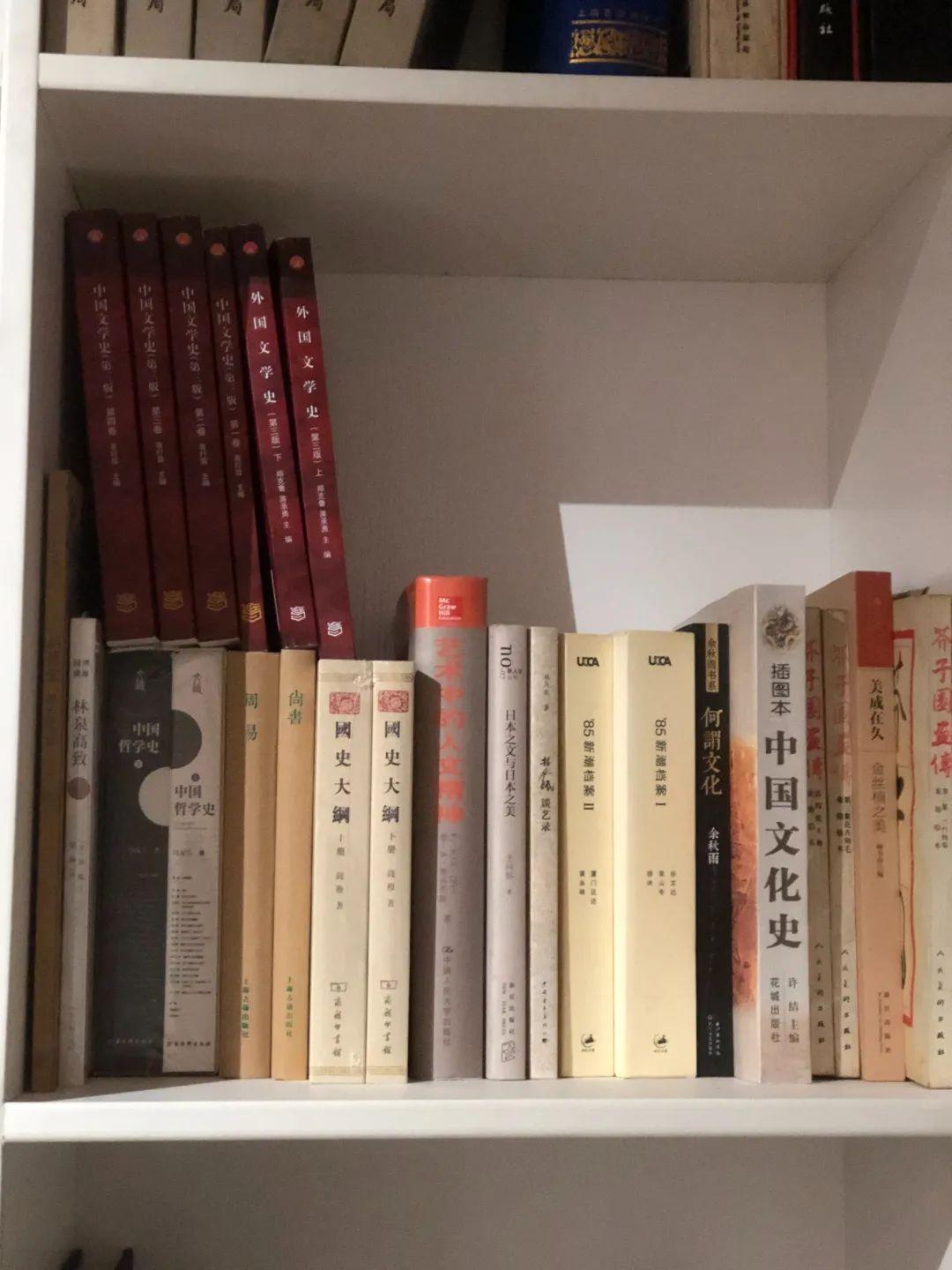

《西方哲学史》与《周易》上下集之间,

摆着徐冰文集与李约瑟的《中国科学技术史》。

看完《20世纪的设计》后,

便精读《救命饮食》。

文学史、哲学史、文化史,

日本之美、人文精神,

郭熙山水画与芥子园画传。

书架也是可以用来读的。

走出书房,

看向顶墙。

王绍强选用的稻草漆,

柔和了广州春天肆意的日光。

柔软之外,

这层朴素裹着他的童年记忆。

每当抬起头,

便是一秒乡愁。

这份夹杂着澹泊出世与烟火气的美学,

与王绍强丰富的人生经历息息相关。

自九零年代起,

王绍强便在教学、设计、出版、创作、管理

等多方面与艺术周旋。

在观察外部与自我审视之间,

他对中国艺术发展,尤其是广东美术领域的洞察

自有其独特视角。

“广东,面朝大海背靠大陆,

从来都是靠其创新精神开拓自己的道路。

改革开放初期,

流行歌曲、诗歌、美术很多都在广东发起

——但成长并不在这里。”

当代艺术无法完全按照西方的路去做。

广东美术需要形成自己的思想体系,

与世界共存,互相理解,从而形成软实力。

茶室尽管纷杂,

可后墙所挂抽象画,

与音箱传出的袅袅禅乐,

与婉转飘零的线香,

构成对话的主旋律。

改革开放40年后的今天,

时代在改变中重塑

——地缘政治、疫情席卷、人的思想......

在此节点,

反思中国当代艺术发展,

是恰当的时机。

如果要问:

当代还是传统?

王绍强的答案是无需割裂。

在当代审美的主流面前,

他仍肯定着传统的必要性。

“传统是一定要有人去做的,

传承那份‘气韵生动’。”

两者都做到极致,

才能与世界对话。

“有雄心的艺术家,

不应该只考虑市场,

更要不断寻找自己的艺术语言。”

王绍强也正在构筑其语言的路上。

对话中显现的系统化思维,

跳脱笔墨的物象表达,

或者是充满他个人风格的“变废为宝”,

让我们相信他的更多可能性。

一壶生普茶下肚,

他谈起当下方向,

“最大志愿仍在于创作。”

在多重身份之中,

王绍强希望做艺术家,

或者说,是做艺术,

做最好的自己,

至纯粹。

当然,他从来对美术馆进行身体力行的努力。

“当策展人,

要考虑大众、

思考老中青的文化需求,

在不同的文化背景与阶层之中找到审美的方向。”

作为广东美术馆馆长,

为公众讲解展览,

是对王绍强来说再正常不过的事。

教师出身的他尤其注重对年青一代的培养。

“小朋友来看一个展,

听到讲解的某句话,

或许会影响他的一生。”

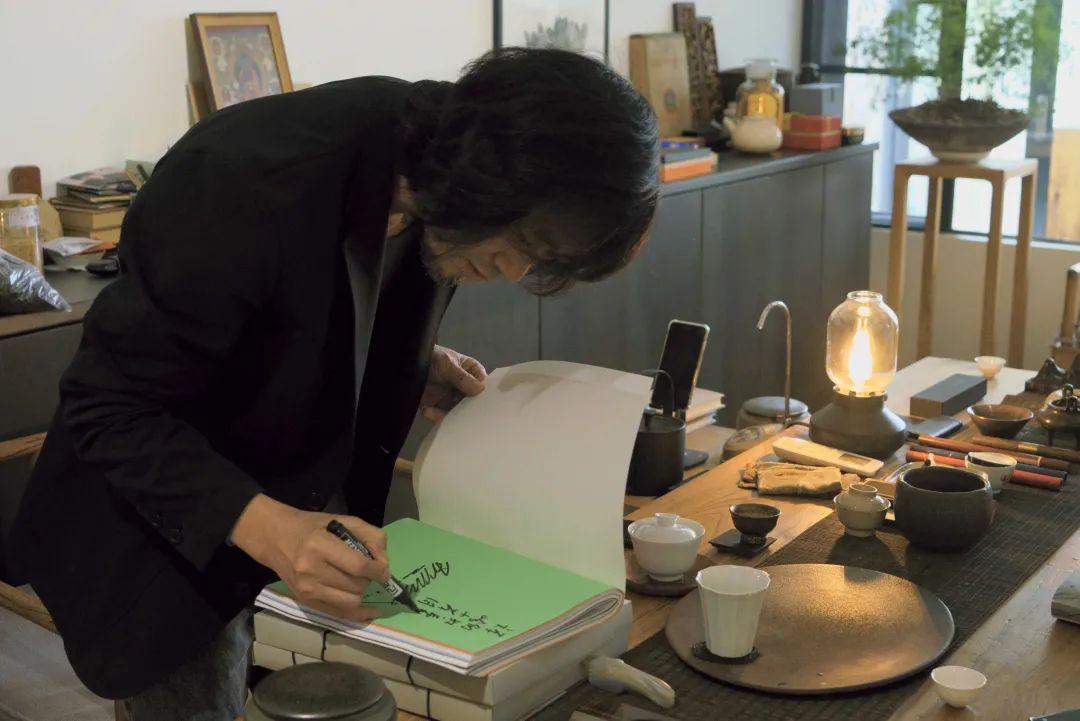

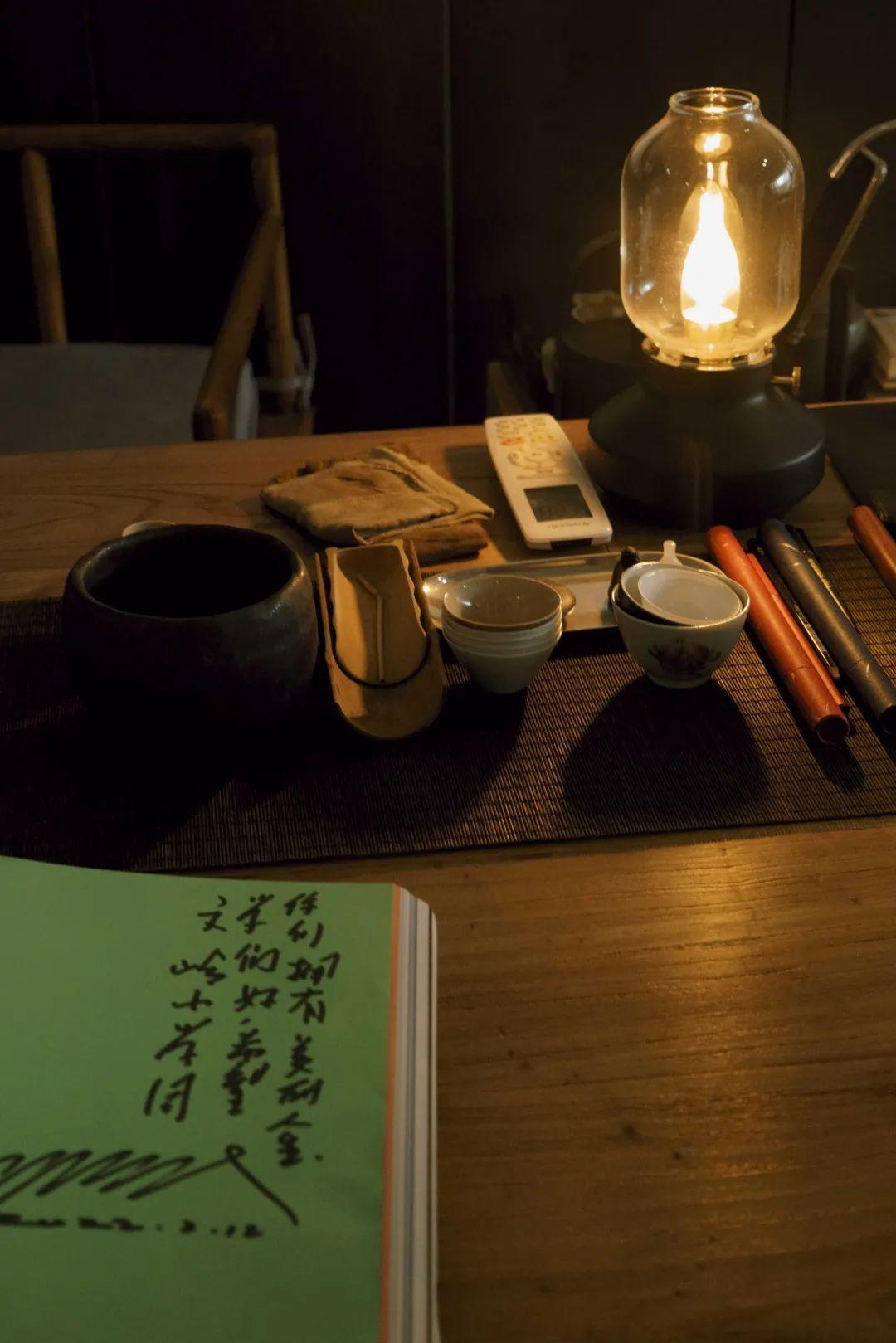

末了,

他拿出沉甸甸的个人画册,

于扉页写下给乡村孩子的话。

这本梦幻而真实的艺术品,

将落在乡村学校的书架上。

会有哪个孩子翻开,

又会有哪个孩子在同一片天空下

捕捉住这段“美丽人生”?

(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 张演钦