哈尔滨这名字,到底藏着什么秘密?有多少人真关心过,为什么俄罗斯风扑面而来的东北大城叫“哈尔滨”,不是“西伯利亚城”、不是“冰雪之都”,却偏偏是这个略带异国味的生僻词?有人笃信那是俄语的遗梦,有人说是满族人的情思翻译,还有人绘声绘色地还原当年边疆商旅的对话。现在,打开那封年代久远的信–“哈尔滨”背后,事实和说法究竟谁能说得通?

秋日午后来到松花江畔,风吹得鼻尖生凉。“哈尔滨”俩字,在很多场合下总让人分神:历史课本、旅游攻略、社交网络上的烟火气。有人争论,名字里究竟藏着民族记忆还是商贸桥梁?答案扑朔迷离,一会儿是铁一般的边城史诗,一会儿变回了满语古音的温柔呢喃。上溯到清朝,一切都指向一个事实线索:这是座被异族、边地、贸易和兵戎反复塑造的城。

最开始,这里还不是最后定义的哈尔滨,而是“阿尔滨”。地图上的坐标遥远,官府档案里只用一笔带过。听说“阿尔滨”源自满语,意指“一颗爱国心”。硬核一点翻查《满族辞典》,相关语境下“哈尔滨”的确系满语发音“哈尔滨”(harbin),有“晒鱼网的地方”一说,并不是坊间一厢情愿的诗意解读。争议就此打响。考据派不屑浪漫,认为清末移民潮、俄国中东铁路贯通才是地名被大范围采纳的节点。据《黑龙江通志》、《中国地名大会》学者梳理,十九世纪末当地人都说“harbin”,音近意远。

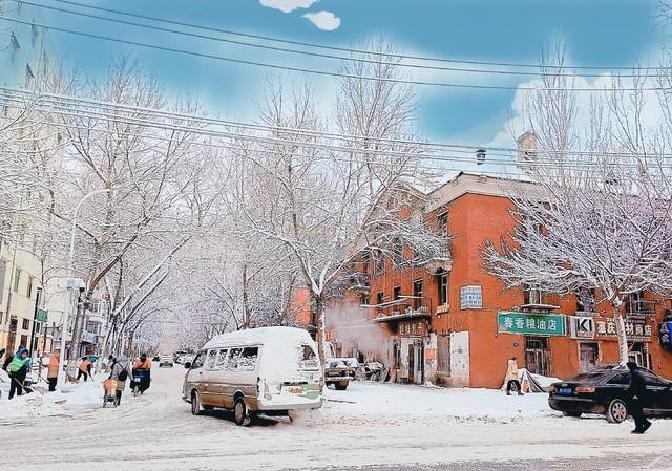

商旅、官兵、放马人,在松花江沿岸扎营。旧时对喊,“这是哪?”“哈尔滨!”没有废话。茅草屋、哨卡、牛马嚎叫夜。后来,随着泥金铺路,清廷开埠对口,俄国资本、犹太商人、潮汕帮、山东会馆相继涌入,人声鼎沸。城市逐层扩展,地名变体不断:有人书“哈儿宾”,有人写“哈爾濱”,俄式音译“Harbin”锁定报刊。1903年,中东铁路通车,边城骤然被注入巨额外资和移民潮。城市版图、语言拼写、发音习惯三线交错,谁都无法一口咬定传承。

有人质疑,为何“尔滨”二字能够从满语直通到中文?历史档案残缺,更多场景留给坊间遐想与碎片化记忆。确凿无疑的是,清末满族聚居,农牧并举。经济地理位置尴尬却得天独厚。交通要道、边境哨卡、贸易转盘、文化借口,来者在此停靠、留名、安脚,地名自然成了民族与地理的折中产物。讽刺的是,每次翻阅历史,无论名字怎么演变,最终都绕不过一个共同点:东北门户、冰雪奇城、重要交通节点。

哈尔滨的冷,与其地理先天基因呼应。冬季寒风抖落铃铛响,冰雕林立,号称“冰城”,并非后人附庸风雅。地理权威数据显示,这里常年气温零下20℃上下。冰雪节一年吸引上千万中外客流,高铁、航班、民宿接待量年年刷榜,比肩欧洲冰雪小镇。谁能想到,一个原本被视为中俄交通驿站的小城,凭一场冰雪艺术狂欢,一跃成为世界旅游名片?2019年,哈尔滨国际冰雪节带动区域GDP增长0.7个百分点,《人民日报》曾专栏力荐。

就这样,哈尔滨的历史和现代,在地名演进里完成了华丽交接。俄式林荫大道上,行人挤满。落地窗里反射着厚重的巴洛克砖雕。游客争相拍照,远道而来的广东夫妇频频喊冷,东北本地小伙儿倒是一脸镇定:“这点温度算啥,我们小时候下课手指都没知觉!”网红直播间弥漫着格瓦斯气味,弹幕“尔滨我来了”刷屏。“哈尔滨”三个字成了社交媒体的新流量密码。跟苏联红肠、地道锅包肉、马迭尔冰棍、饺子酒楼并列,被反复消费。但就在街头巷尾的短视频时代,曾经属于边疆的地名实际上早已浸透进去都市生活、网络潮流、市井绍兴。

到了夜晚,道里老区与松北新区霓虹交错。音乐喷泉下路人拍视频,大爷边遛弯边看小孩堆雪人。一组组数据被不断刷新:哈尔滨2023年外来游客总量超2.1亿人次,餐饮业销售额涨幅全国前十。城市名片不止有冰雪,还藏在热气腾腾的小吃摊。夜市上俄罗斯小伙卖大列巴,东北大姐招呼游客:“快来尝尝,正宗尔滨红肠!”新旧融汇,说好了是满族故地,如今却成为国际冰雪社交场。地名背后,多少隐秘的文化摩擦和认同漂移?

翻看2000年以前的黑白老照片,哈尔滨主街还没有那么多灯火。再往前一百年,是清朝衙门和俄商洋楼的混搭。当年外地人初到此地,总会问一声:“这儿为啥叫哈尔滨?”本地老人摇着头反驳:“不是,老早以前只知道这里晒鱼网,谁懂满语那个腔调?”争议没有标准答案,甚至夹杂着些微不安:会不会,有一天“哈尔滨”仅仅只是一个响亮的商业品牌,而不是历史的见证者?

有人在知乎、微博评论区激烈辩论。有的力挺满语溯源,有的坚持俄语参与改造,还有人冷静发言:“现代哈尔滨,就像无数东亚城市一样,被历史、民族、经济反复柔化,已没有绝对纯粹。”现场共鸣感就是这么来的,这种关于地名、身份、城市记忆的争夺,本质上是东北精神的一次集体表白。

冰雪顶流、自信生猛的城市气场、俄罗斯风与满族情的杂糅,哈尔滨三个字把历史的缓慢洪流、地缘的剧烈碰撞、商贸的明喻、网络的狂欢、民族的温情,一次性全装进去了。倘若说“哈尔滨”为何如此命名,也许真正的答案并不仅是一组语源委婉或者一次口音迁变,更是无数真实的人、数代人的迁徙与生活,将东北边城从满族集市、列强驿站、抗联要塞、冰城乐园,一点点推向了现在这个潮流和流量并存的亮丽舞台。

明明是历史馈赠,结果成了热搜流行。曾经是民族边疆,如今是国际冬都。冰上的每一步、餐桌上的每道菜、夜色下的每一次自拍、互联网里每次弹幕,都在悄无声息地塑造着“哈尔滨”真正的气质。很多人说应该珍惜“尔滨”这个名字,它到底还能讲出多少故事?也许,这才是哈尔滨真正的底色。