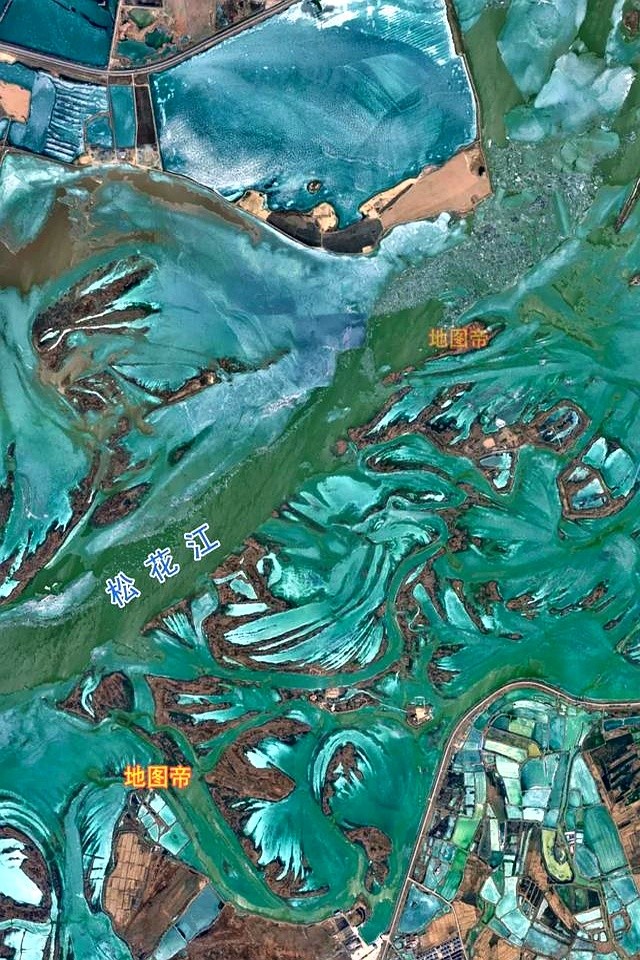

松花江边那个曾叫“哈拉宾”的渔村,烟囱比树还少的地界儿,硬是踩着中东铁路的铁轨,百来年就把省会齐齐哈尔给挤了下去——这出“小村逆袭记”哪是什么神话?

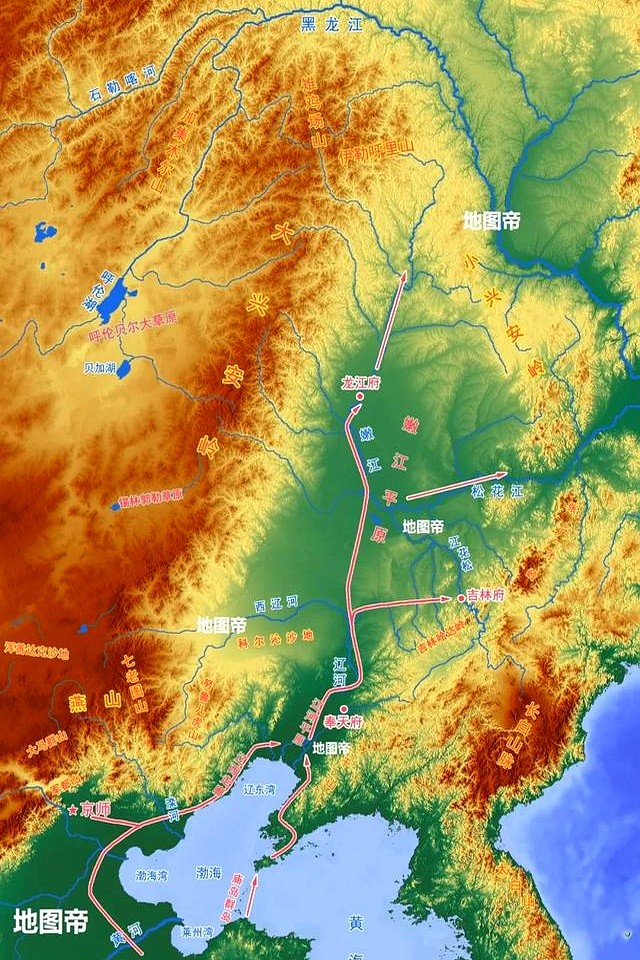

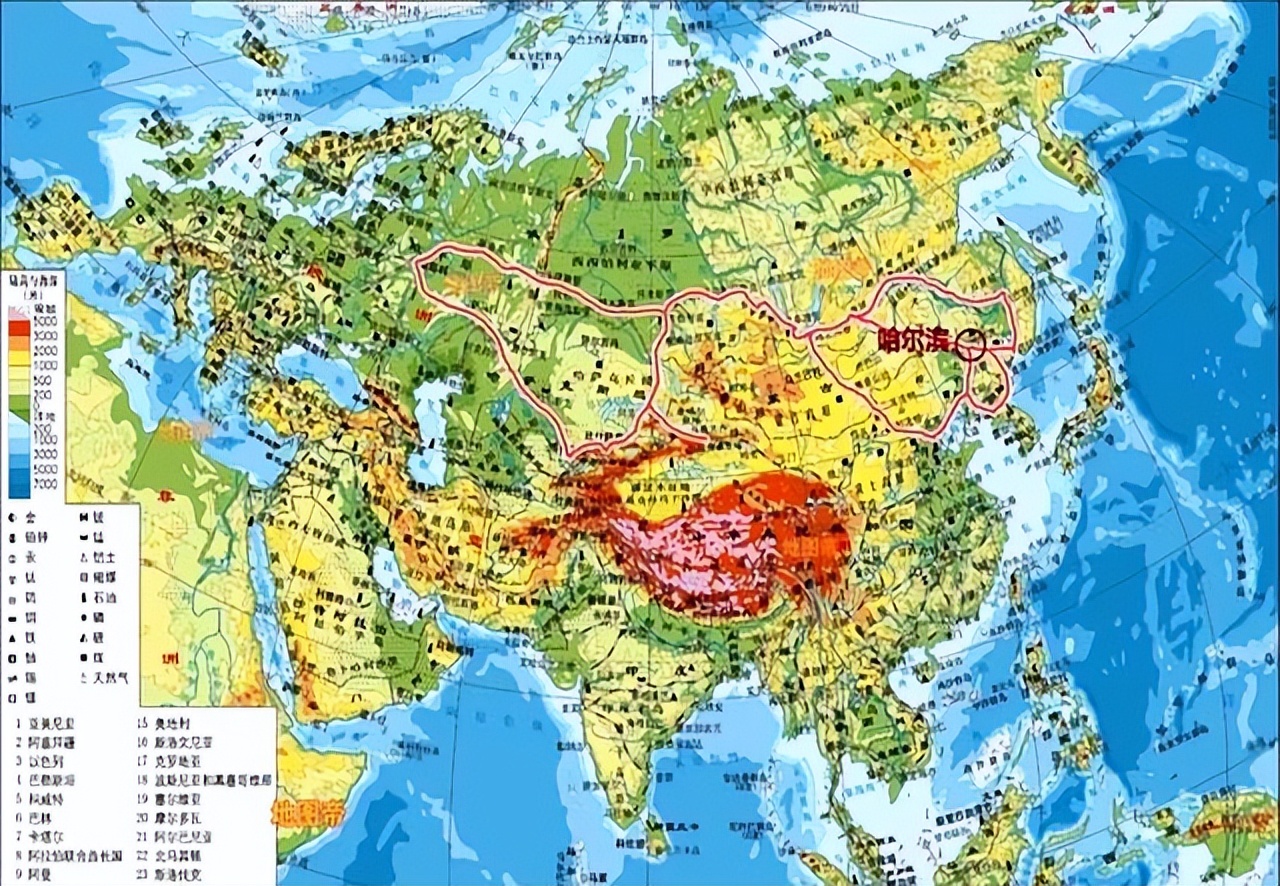

分明是地理咽喉卡住了时代命门。

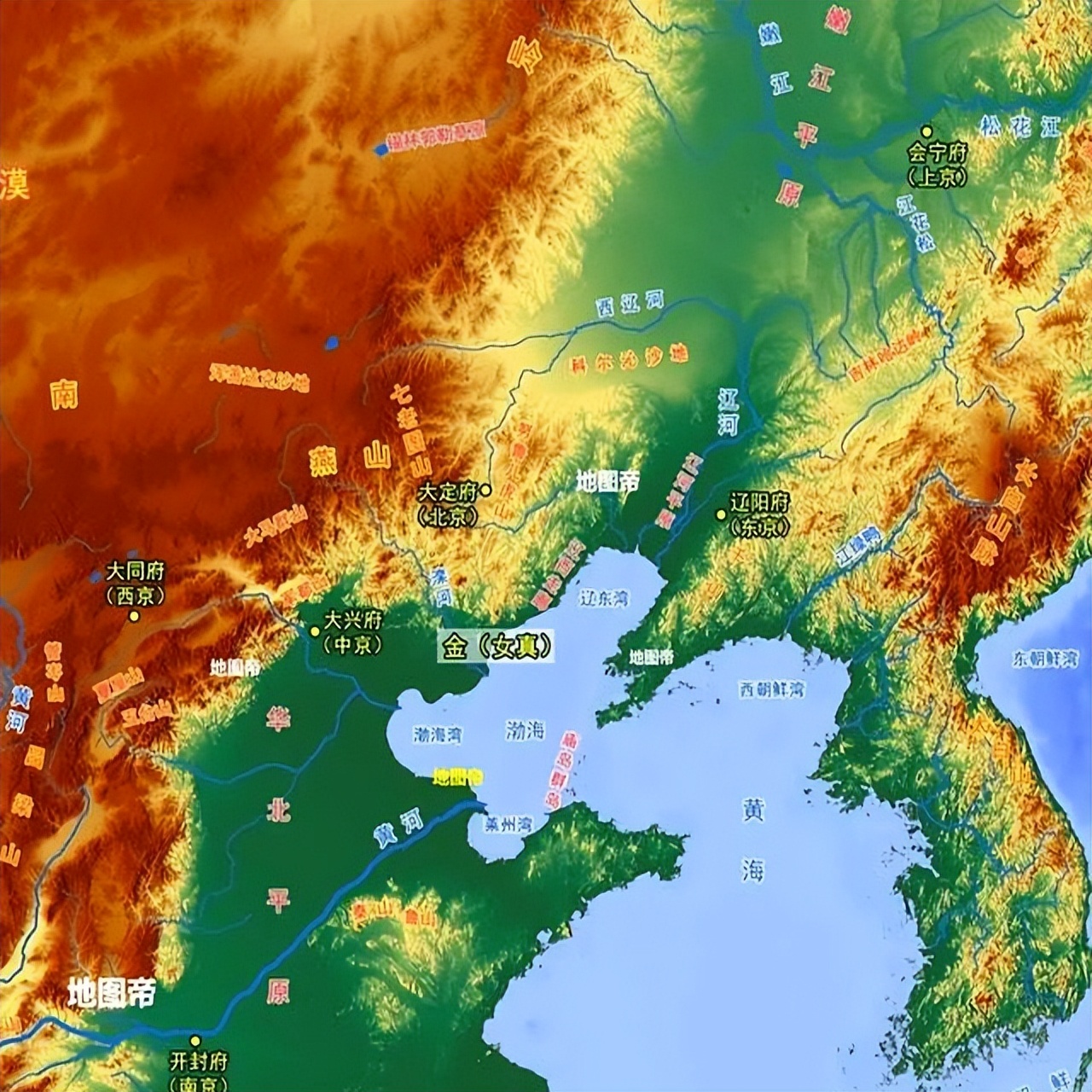

当年沙俄把铁路终点钉死在哈尔滨,黄泥地里瞬间长满俄式穹顶和蒸汽机房。

火车轮子一转,闯关东的人流就跟开闸洪水似的涌进来。

山东老农扛着大豆种,河北师傅支起煎饼鏊子,山西票号的算盘珠子噼啪响成一片。

道外区“八杂市”的烟火气里,连空气都飘着机会的味道。

可齐齐哈尔那边真憋屈:三面环山的要塞地形,放冷兵器时代能挡千军万马,到了机器轰隆的年头反倒成了囚笼。

江船再快快不过火车,当哈尔滨一夜之间冒出五国领事馆的时候,齐齐哈尔的官老爷们怕是连电报线都还没接利索。

掖县人张廷阁的翻身仗打得最狠。

揣着300块银元闯进傅家甸,别人磨面粉还靠驴拉石磨,他直接砸钱进口美国蒸汽机。

“双合盛”的白面沿着铁路撒遍东北时,连俄国人都得捏着鼻子找他订货。

这种野路子生长的狠劲儿,早把衙门里按部就班的章法碾成了渣。

1954年那场省界大调整更是致命一刀。

松江省和黑龙江合并,新省会选址压根不用争——哈尔滨的铁路网早像血管似的扎进了黑土地每个角落,运木材、拉煤炭、走粮食,哪条道能绕开这枢纽?

齐齐哈尔输得不冤,时代早换了赛道。

所以说什么“风水轮流转”都是虚的。

铁路往哪儿铺,人流就往哪儿涌;人流扎了根,钱袋子自然跟过来。

哈尔滨能踩着省会上位,不过是捏住了交通七寸。

看某些城市如今哭惨说“没存在感”?

先扒拉扒拉地图:您家门口铁轨生锈几年了?

当年挤不进快车道的,如今连尾气都闻不着热乎的。

城市兴衰这回事儿,

从来都是地理与时代的对赌。

押错注的,

城墙修得再厚也白搭。