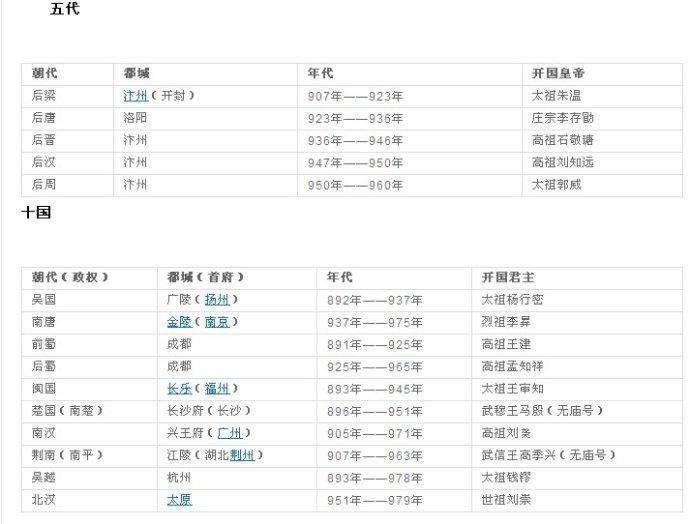

(读史明智)五代十国是唐朝后期的一个分裂时代,北方后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个王朝,史称五代;南方有吴、南唐、吴越、闽、荆南、楚、南汉、前蜀、后蜀及河东的北汉十个割据政权,史称十国。这个时期,政治风云变幻,小朝廷更迭频繁,割据政权犬牙交错。官僚宦官“事君犹佣”,臣子视皇帝就像雇工看待雇主,雇主换了,就另外受雇。许多人朝秦暮楚,不言节气,精于做官之术,以拥有高官厚禄为荣,冯道可以说是其中的典型。

冯道

冯道,河北赢州景城(今河北河间地区)人,唐末为幽州刘守光的幕僚,后转到河东得张承业赏识,任掌书记,又以文墨受李存勖重用。后唐建立,以尚书省郎官充翰林学士。后又做了宰相,契丹灭后晋,冯道又入朝契丹,任太傅。后汉高祖立,乃归汉,以太师奉事。后周灭汉,又事周拜任太师兼中书令。他一生历后唐、后晋、后汉、后周、前后事十位君主,都是享高官厚禄,可谓官场中的“不倒翁”。

冯道未成名时,众人曾在一起畅谈为人处世,志向抱负。问到冯道他笑而不语,大家一再请他说,冯道便即席赋诗一首“莫为危时便怆神,前程往往有期因,终闻海岳归明主,未省乾坤陷吉人,道德几时曾去世,舟车何处不道津,但教方寸无诸恶,虎狼丛中而立身。”言罢,众人佩服称叹,冯兄言之甚妙。任它世事变幻,我自泰然处之,冯兄自信,吉人自有天相嘛。

冯道做官有一套秘术,就阳临难不赴,遇事依违两可,惟以圆滑应付为能事,契丹灭了后晋,位居高官的冯道,投降契丹,他到京城朝见契丹首领耶律德光,耶律德光指责他事晋主无能,冯道无以应对,耶律德光问他为什么要来朝拜,冯道说:“无城无兵,怎么敢不来呢?”

耶律德光嘲笑:“你是什么老儿?”冯道说:“我是个无才无德、愚蠢迟钝的老儿。”

耶律德光曾问:“天下百姓如何救得?”冯道徘语应对:“此时佛出救不得惟皇帝救得。”冯道低声下气,装疯卖傻的样子和阿谀奉承的本领博得了耶律德光的欢心,耶律德光任命冯道为太傅,带他北归。

冯道历仕五朝,朝梁暮晋,对丧君亡国丝毫不在意,反而津津乐道于自己一生所得的官爵勋阶,以“长乐老”自诩,并引以为荣。他自述自己为人“孝于家,忠于国,为子、为弟、为人臣、为师长、为夫、为父、有子、有孙。时开一卷,时饮一杯,食味别声被色,老安于当代,老而自乐,何乐如之?”

冯道事奉前九位君主,从未曾直言劝谏。后周太祖逝,世宗即位,年纪很轻,刘旷进攻上党,世宗准备带兵亲征,冯道极力劝阻,世宗说“我见唐太宗平定天下,无论敌手大小都是亲征。”冯道说:“陛下不能与唐太宗相比。”世宗听了很生气,起身离去。最后还是亲自率军,在高平大败刘昘。世宗既对冯道反对亲征不满,又鄙视冯道没有随军出行,终于罢免了他中书令之职,让他去做后周太祖陵墓监使,太祖葬礼结束,冯道就死了

五代十国结构图

。

历史上对冯道毁多誉少。毁者骂他是无耻之徒。《新五代史》的作者欧阳修的态度最是鲜明。他在《杂传第四十二》冯道等传的第一段就说:“传曰:‘礼义廉耻,国之四维;四维不张,国乃灭亡。’善乎,管生之能言也!……予读冯道《长乐老叙》,见其自述以为荣,其可谓无廉耻者矣,则天下国家可从而知也。”欧阳修的看法,总括起来就是说:冯道是无耻之徒。

欧阳修的看法是有根据的。冯道是个不倒翁式的老官僚。他开头做幽州军阀刘守光的参军。不久,到河东做李存勖的掌书记。以后在五代中的四个朝代(唐、晋、汉、周)做了20多年宰相。后晋亡周时,他不在京师,奉命入京见耶律德光。耶律德光问他:“为什么来朝见?”他答称:“无城无兵,安敢不来?”又自称是“无才无德疾顽老子”。耶律德光问他:“天下百姓如何救得?”他说:“此时佛出也救不得,只有皇帝救得。”耶律德光很满意,任他做太傅。后来回汉,已见前文。四代加契丹,他实际上是历仕五朝。他自称“长乐老”,晚年在后汉乾祐三年(公元950年)写了一篇自传《长乐老叙》,历叙生平,不以历仕各朝为耻,自称“久叨禄位,备历艰危,上显祖宗,下光亲戚。……老而自乐,何乐如之!”这看起来毫无骨气,真是无耻之尤了。

然而欧阳修的评论又是偏激的,至少是不全面的。我们应当知道,五代各朝,国祚都极短促,一朝之中,又常有弑君夺位的变故,当时的文武百官在这朝为官,换了个朝代依然为官,是司空见惯的事情。冯道历仕四朝,是国为他年寿较长,资历较老。《新五代史》与冯道同在一卷的李琪、郑珏、李愚、卢导、司空昪,有的因生年较早,如卢导;有的如李琪和李愚,享寿较短,所以历仕朝数都少于冯道。这还是仅就《新五代史》一卷所记载人物而言,其实五代人物大抵如此,他们都不以为耻。这种现象,无以名之,就收它“冯道现象”,因为冯道是这类人物的典型。我国历代人士多以“不事二主”为忠。其实忠于一主不见得是多么高尚的节操,何况五代时的王朝和君主变换得那么勤快,一般又都是以暴制暴,所以当时的大夫对改朝易主视为常事。这不是冯道一个人的问题,是被时代特点决定的。

司马光的看法比欧阳修来得通达。他在《资治通鉴》第二十一卷后周显德元年记冯道死后,先引欧阳修的议论,表示同意欧阳修对冯道的谴责;然后进一步发挥,说这不仅是冯道的过失,和当时的环境有关,当时的君主也有责任,“彼相前朝,语其忠则反君事仇,语其智则社稷为墟;后来之君,不诛不弃,乃复用以为相,彼又安肯尽忠于我而能获其用乎!”

欧阳修和司马光都在宋朝由忠奸的角度来评价冯道。但是我们应当注意:与冯道同时代的人却并不这样看问题。欧阳修在《冯道传》的结尾引后周人的看法云:“道既卒,时人皆共称叹,以谓与孔子同寿,其喜为之称誉盖如此。”由此可见同时代人对冯道有褒无贬。周世宗虽对他不满,但在他死后,追封瀛王,谥文懿(一作文愍),评价很高,后周以前的君主,如后唐明宗称赞他是一个好宰相;石敬瑭在位时,他上表辞官,石敬瑭派人通知他:“卿来日不出,朕将亲自登门相请。”郭威对他也很尊重。一般人更都认为他是元老。这个称呼毫无讽刺的意味。后世以“三朝元老”为无耻之尤。五代时即使遍历五代,人们也不以为非,不以为怪。这是时代决定的。在一个比较稳定的时期,不可能出现冯道式的人物。退一步而言,在一个比较长时间内存在几个政权的时期,如三国,也不可能出现这样的人物。就是在五代,这样的人物也只见于中原,南方各国没有这样的人物,更没有出现过忽而在南、忽而在北的冯道式人物。正是特定的时代造成了这样一个类型的人物。

“冯道现象”这个词,还有一层意思。冯道和有些冯道式的人物并不是一无是处,他们的身上,也还是有可取之处的。冯道为人节俭,梁晋争霸时,冯道做河东节度使的掌书记,随军出征,在军中搭间草屋居住,还用自己的俸禄备办饮食,与仆役们同锅同饭。有的将领抢得美女,送给冯道。他并不推却,但将美女安排在别室之中,待寻得她们的主人,将其送还。在兵荒马乱的岁月中,他总算做了点力所能及的好事。

他不能犯颜直谏,但有时能够提出对人民有利的意见。后唐明宗问他:“如今天下丰收,百姓能否丰衣足食?”他答道:“谷贵饿农,谷贱伤农,天下总是这样。唐朝文士聂夷中有首《伤田家诗》说得好:‘二月卖新丝,五月粜新谷,医得眼下疮,剜却心头肉。我愿君王心,化作光明烛,不照绮罗筵,偏照逃亡屋。’”明宗听了,说:“此诗甚好。”就命侍臣录下,常常念诵。明宗得了一只玉杯,上写“传国宝万岁杯”,甚是喜爱。冯道就说这是前朝有形之宝,帝王应有无形之宝,便是“仁义”。后汉时,牛皮的禁令极严,已见上述。潞州有一件牛皮案,20余人都得处死,节度判官张璨不肯执行,请旨宽免。刘知远大发雷霆,不仅要杀20余人,连节度判官也要杀。冯道求见,说禁令不妥善,以致害人性命,我不能早奏,我罪当死;张璨乃一介小官,不惜生命,敢于执奏,可赏不可杀。刘知远听了他的话,怒气稍减,张璨免官了事,20余人的生命得以保全。从这些事情来看,冯道对人民没有做坏事,而且还做了些有益的事。其他冯道式的人物,对人民作恶的事迹也不多。

冯道受后世人所诟病,主要问题在于自称长乐老。别人历仕几个朝代,不曾有骂名和恶名,原因在于他们没有长乐老之类的称号。其实,细读《长乐老叙》,他对历仕四朝,只是平平淡淡地叙述,没有说以此为乐,他的“乐”只是“劫后余生”的庆幸,“知足常乐”的自得,毫无享乐主义、纵欲主义的意思,而且还说“不能为大君致一统,定八方,诚有愧于历职历官”。那么他乐在何处呢?“时开一卷,时饮一杯,食味别声被色,老安于当代耶!老而自乐,何乐如之!”然则历来对冯道的谴责未免过当吧!

当然,历来四朝十君,并不足训,与高尚避世之士相较,冯道当然逊色多了。