有没有发现,遍布我国大江南北的村庄,在名字里似乎都存在着某种规律。

尤其是诸如屯、铺、堡、庄、寨、店、集、营等等名词,每个词都有它特定的含义,今天我们就来分享二十个地名词汇的来源。

各位老铁也可以拿身边的地名来做个对比。

1,庄。

最初指地主或贵族或者富商的庄园,往往以大户地主姓氏或该村大姓冠名,后来泛指比较大的村落。

比较有名的,当属国际庄之称的石家庄,以及台儿庄、枣庄。

台儿庄今属枣庄市辖区,唐朝时期,台姓人家在此立村,称台家庄,唐朝中期,在台家庄北门外建有准提阁,属于台儿庄最古老的建筑(台儿庄战役中被毁,2012年重建,今称华兴寺)。

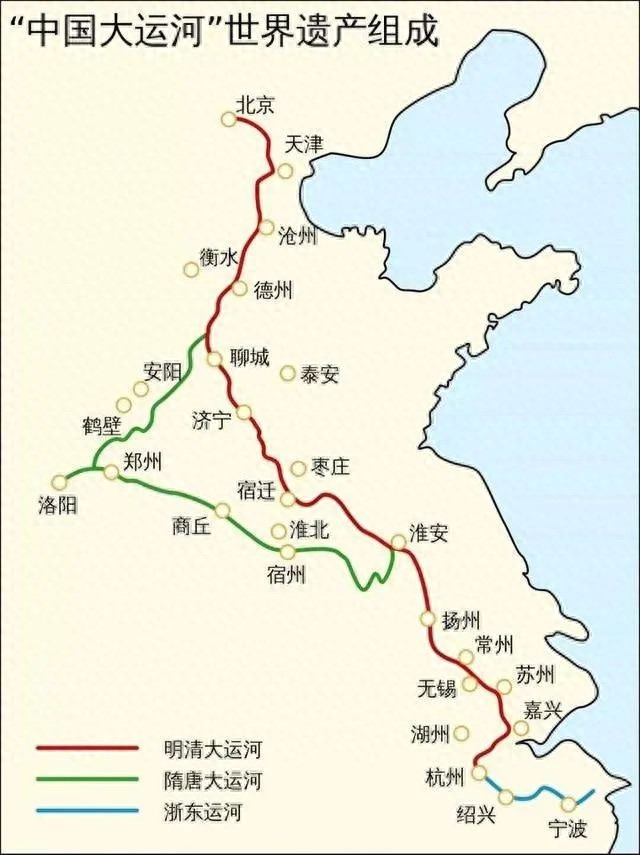

元朝时期,为了供应元大都物资,元朝政府对大运河进行“裁弯取直”,新运河刚好经过“台家庄”,借助运河的转运功能,台家庄开始迅速发展,在明朝时期已经形成集镇,称“台家庄集”。

此后台儿庄不断扩建,护城河、城墙先后出现,到台儿庄大战前夕,台儿庄大战前夕,古城内共有8条街道、13处码头、437个巷口、5000户人家、20000间房屋。如果按照护城河的周长来计算,台儿庄城周长接近5.7公里,城区面积约为故宫的两倍左右。

不知道是否有很多朋友跟我一样,曾经以为台儿庄就是一个村庄。

2,屯。

屯一般分两种,军屯和民屯。

军屯是军队驻扎之地,这个很好理解。

民屯,则起源于秦汉的屯田制度,政府招募一些流民集体耕种官田或者垦荒,久而久之遂以某某屯为名。

北京东直门外三里,有个屯,设立于明初朱棣时期,没错,这就是三里屯。

朝阳门外还有个六里屯,因距离朝阳门六里而得名。

但老张我比较好奇的是,这俩地名中的屯,到底是因屯军得名,还是因朱棣定都北京,在当地实行屯民得名,有熟悉这段历史的不妨评论区科普下。

3,营。

有屯,也就有营。

两者颇为相似,皆为官家驻军或移民所致。

尤其是永乐帝迁都以后,在京师周围分置数十营,隶属于京师驻军。

所以现在北京周边有好多以营为地名的。比如还是北京朝阳区,有个来广营乡(原为正蓝旗兵营),来广营乡下边,曾经还有个勇士营村(已经撤销)。

打开地图,北京周边类似的地名有三十多个。

山东菏泽东明县有个更有指向性的地名:黄军营村,原为清朝汉八旗镶黄旗驻地形成的村落。

朝阳区还有个常营乡,据说是当年常遇春曾在此屯兵扎营后形成村落。因村民多系常氏后人,故称常家营子,也称常营。

除了驻军性质,还有一种则跟明初大移民有关。

明初山西洪洞大移民,为了便于管理,迁移的时候,一个县的移民编为一营,然后前往异乡。

移民落地生根以后,移民聚居点渐渐演变成村落,“营”字也留在了村名里。为了纪念故乡,会用老家的地名来为新地名命名,于是北京周边就出现了诸如解州营、霍州营、赵县营、孝义营这样地名,当地人称“七十二连营”,而这些地名在山西甚至都一一对应有地名。

山东青岛胶州市一带,以前是明清水师驻军所在地,营房众多,于是就有了东营村,东营村附近,还有营房村、西营村,,其西侧的徐家营子、东侧大沽河东岸的罗家营子等也都因此(水师营)而取名沿用至今。

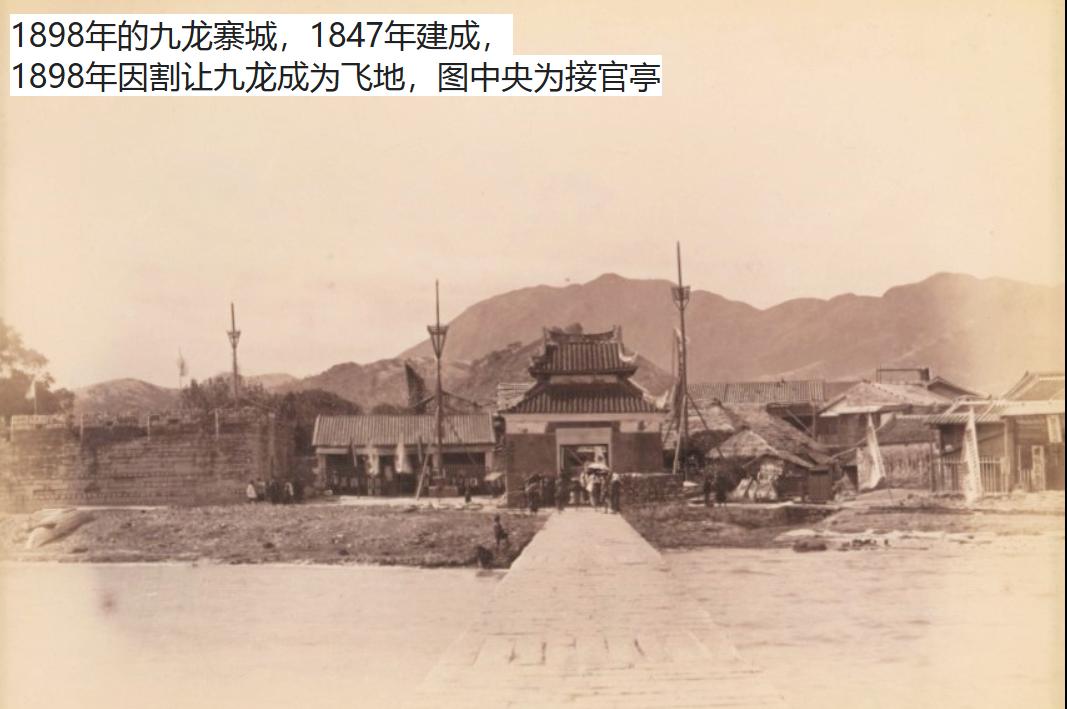

4,寨。

这个我比较熟,因为我老家的村庄叫张寨,很小的时候,村庄外围绕有一圈十几米宽的人工河,村东村西留有两个出口,民国时期我们这匪患比较多,两个出口设置有吊桥,夜里拉起以作隔断之用。

“寨者,立木为栅,屯兵守隘。戍守之所,围以壕堑”。”

寨,本身带有自卫性质,除了挖掘人工河,有些村庄会用土墙、栅栏等,将村庄围起来,做防卫之用。

北宋末年,金兵南下,靖康之变以后,出于民间自卫需求,山水寨大量兴起,主要分布于两淮以北的河北、山东及淮南地区。这类村落以地形为基础构建防御体系,通过"依山筑寨、临水设防"形成独立生存空间,兼具军事防御与经济自给双重功能。

明清时期,随着火器的推广,这种以军事立寨的据点逐渐失去意义,取而代之的是防患土匪骚扰性质的小型村寨。

5,堡。

这个字有三种发音,且三种发音都可以用于地名,并且由此产生三种不同的含义。

作堡bǎo时,含义为军事防御建筑,突出军事意义。

区别是,堡往往具有军事据点的含义,比如明朝京北三大堡,榆林堡、土木堡和鸡鸣堡,且都是设置在长城沿线,用来防卫敌人。

明朝实行的是卫所制度,鉴于这一制度在边疆地区尤为常设,导致如今西北和西南一带出现大量以屯、堡、官、关、哨、卡、 卫、所命名的地方 ,其中又以屯、堡命名者为多,地区分布以云南和贵州最为集中。

这些地名来源于明代的军事制度,在下文中就不在一一赘述了。

作堡bǔ用时,则主要用来描述有城墙的村镇,侧重点是:有、城、墙!

比如瓦窑堡,河北怀安柴沟堡、何家堡。

其中瓦窑堡依山而建,始于元朝,一开始叫“望瑶堡”,后来因瓦窑太多,被叫成瓦窑堡。

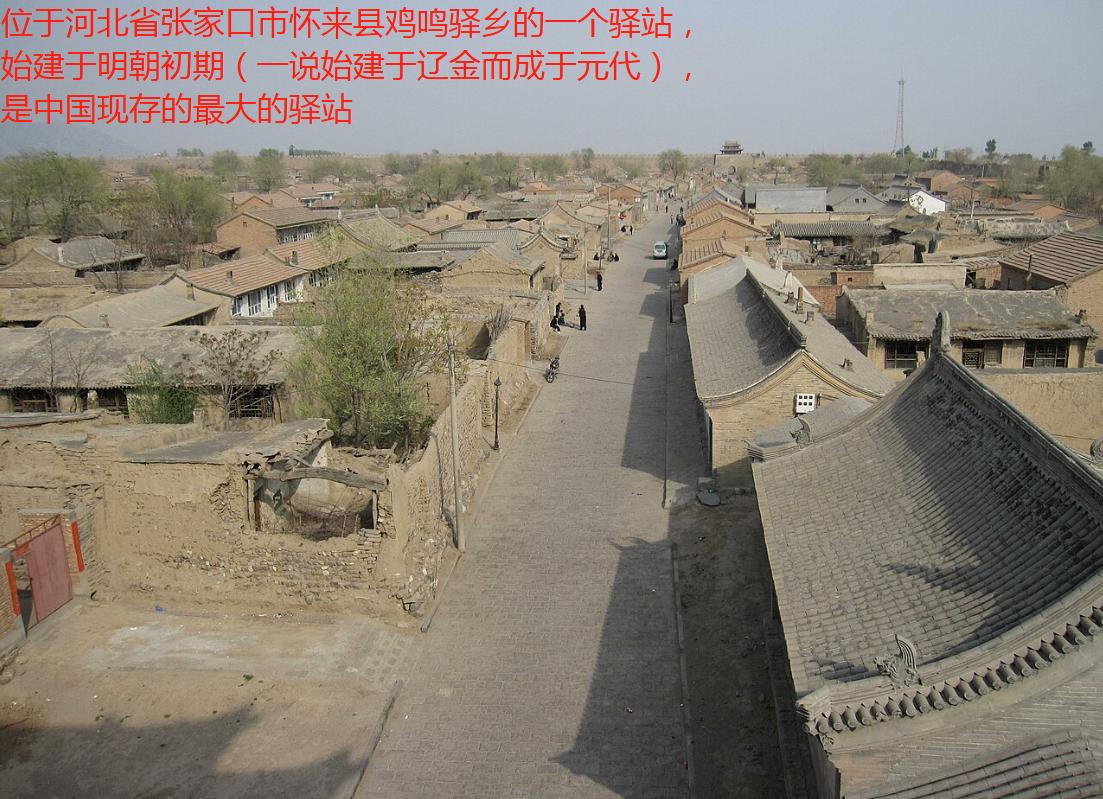

作堡 pù使用时,通“铺”,意思也差不多,用作驿站名字。

明朝在前朝的基础上,对驿站系统做了非常详细的划分,比如水马驿、急递铺、递运所。

其中急递铺起源于宋,在宋朝叫“急脚递”,金、元沿袭了这一制度,并在元朝发扬光大。

明朝朱元璋时期规定,“急递铺,凡十里设一铺”,所以现在全国各地都有一些地名叫八里铺、十里铺、十八里铺、三十里铺的。

在这里堡和铺的内涵基本一致,比如北京十里堡、烟台五十里堡、长春八里堡等。

6,铺。

跟堡 pù类似,再次不做赘述。

7,店。

店其实也有驿站的因素,因古代驿站多设立在交通节点上,交通便利,结果总会吸引一部分商家云集于此,久而久之,驿站附近就形成了以商品交易,物流转运为功能的店。

一句话概括,驿站是官方中转站,店,是民间自发形成的中转站。

所以河南的驻马店最初是作为驿站的职能,但因为周边的苎麻多在此转运,于是作为驿站的同时,又成了商业周转地。

与此类似的还有河北的高碑店,其功能是在驿站基础上发展起来的碑刻交易市场。

再比如北京房山区的周口店镇,其中的周来自此地位于“周”字形山口出(也有说因周姓人家在此开店),口则来自于山口处(隘口),店也许是跟当地石制品交易功能有关。

丰台区永定河畔还有个有名的长辛店镇,其名来自于长辛店村,金国时在附近修建卢沟桥,此地遂成为交通要道,于是元朝在这里设置了泽畔店驿站,后来人口云集,形成了长店和辛店两村,明朝万历年间,开始称长辛店。

与店类似的还有集,特指因商业形成的地名,比如淮海战役中的双堆集。

8,口。

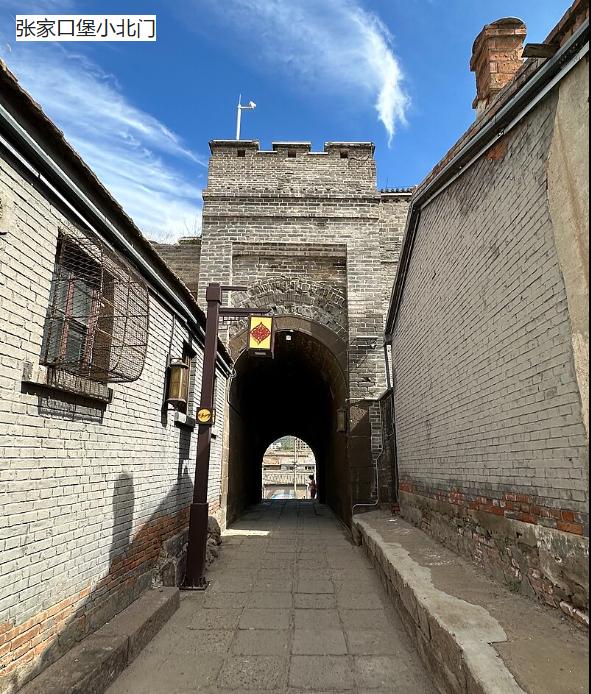

这个一说起来就不能不提到张家口,口的含义,特指古代地名中,自然或人为设置形成的通道要塞,有防御、交通枢纽或地理分界等作用,一般分布在重要隘口附近。

以张家口为例,该地位于东、西太平山之间的山口,两山对峙,形成一恶搞天然的隘口,明初移民至此边塞,因张姓人家居多,故称张家口隘。

明朝宣德四年(1429年),明政府为防患蒙古,完善边塞,由万全右卫指挥使张文奉旨营建张家口堡,建成以后成为西北军事重镇,隶属于宣化镇管辖。

对了,像张家口堡这样的军事城堡,仅宣化镇旗下就有68座。

巧的是,一百年以后的1529年,明军在张家口堡增建北门,主持修建工作的是当地的守备百户长,也姓张,名字叫张珍。

张文和张珍,不知道是任职巧合,还是因为俩人出自当地张姓。

从张家口隘到张家口堡,再到张家口,恰恰是张家口从民用到军事再到去军事特征的一个过程。

与此类似的还有北京北边的古北口。

重庆有个磁器口,其实很久意见叫白岩场,后来叫龙隐镇(据说是跟建文帝有关),再后来因生产瓷器,大量瓷器从这里转口输出,得名瓷器口,然后就传成了磁器口。

除了这种地理上的隘口意义, 在城市中的街道枢纽上,也会有很多以口为地名的,比如北京的珠市口、新街口、菜市口、灯市口,其意义大类如此。

9,沟。

纯地形原因形成,大致可以理解为其地位于山沟中。

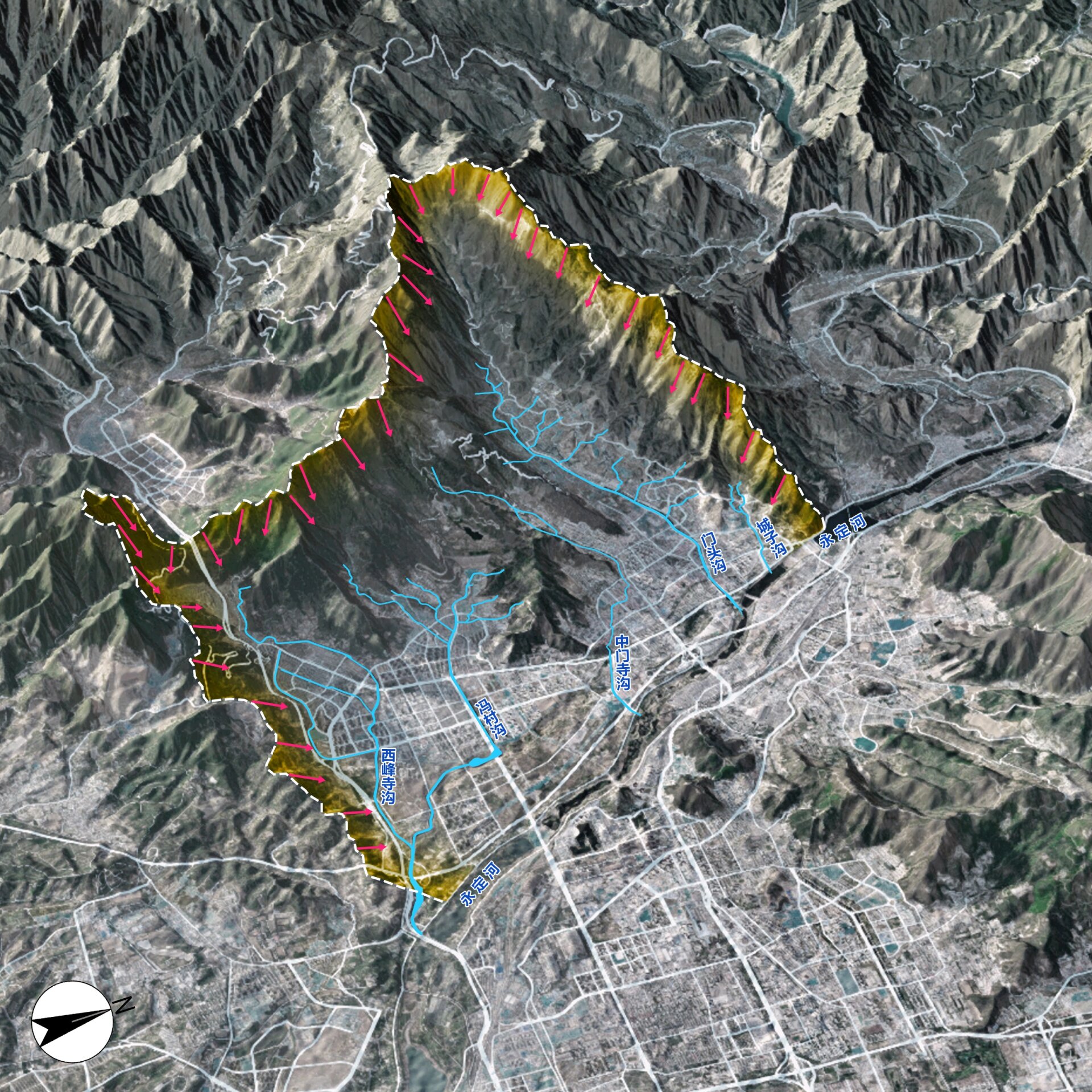

典型的当属北京的门头沟区,门,是指当时沟谷入口处,有一座过街楼,楼前正对着的这条沟,就成了门头沟,这条沟谷是古代京西煤矿进京的重要运输通道,久而久之,在沟谷中形成了村落群,然后演变成了今天的门头沟区。

所以2023年7月底的门头沟大洪水,明明降水峰值在昌平区,但受灾最严重的却是门头沟——因为它是个沟啊。

10,冲。

纯地形原因,湘语方言,指山谷中的平地或者丘陵地带,在湖南,许多地方和村寨都以“冲”字冠名,最著名的要数“韶山冲”。一般来看,称为“冲”的地方是有人居住的小山村(自然村),用冲指地时,有偏僻之意。

11,峪,

这个也是跟地形相关,峪和沟的区别是,峪两侧的山谷比较高大,底部相对平坦宽阔,这种地形在北方山区、尤其是山西和陕西比较常见。

比如陕西西安附近的紫阁峪、高冠峪、太平峪。

电视剧《亮剑》里边有个山本偷袭李云龙的赵家峪之战,其名称也是这个意思。有意思的是,山西省阳泉市平定县巨城镇下,确实有个叫赵家峪的地方,只是不知是否跟该剧有关。

12,原。

提到陕西,就不能不提原。在陕西,带原的地名实在是太多了,往早了说,最古老且最赫赫有名的,当属岐山脚下的周原。

因为,这名称自从西周开始就有了。

《诗经·绵》记载古公亶父率族迁于周原时的描述:

古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。爰及姜女,聿来胥宇。

周原膴膴,堇荼如饴。爰始爰谋,爰契我龟,曰止曰时,筑室于兹。

商周时期,古人都是迁移到哪里,就习惯以地名为部落名或者是姓氏,比如黄帝部落居住在姬水,炎帝部落居住在姜水,分别诞生了姬姓和姜姓。

作为姬姓后裔的周人,原本居住在山西南部的汾水流域,故因地而称其国为“汾”,结果到了古公亶父时期,他带着族人迁到了周原,于是开始有了周部落的称号。

从这个角度讲,周原,可以说是周朝乃至于周姓以及众多源自周姓等姓氏的祖源地。

呃不好意思跑题了,其实这里的“原”,也是一种地形,尤其是在陕西方言中,原具有一种特殊含义,特指被流水冲刷形成的四周陡峭、顶部平坦地区,比较有名的当属诸葛亮病逝的五丈原,以及因《白鹿原》而闻名的白鹿原。

白鹿原长25公里,宽6~9公里,面积263平方公里,是西安境内最大的黄土台塬。

13,洼。

地形低洼之地,典型的有北京昌平区百善镇的泥洼村,该村因地势低洼,即便是在现在,当地的污水治理工程仍然是当地生态治理的重中之重,可以算得上是是实至名归了。

类似的还有畈、塆、坡、湾、岗等,皆因地形而得名。

14,楼

因建筑得名。

名字里带“楼”的村庄,排除特殊因素外,多是因村里建有楼阁建筑而得名,然后在“楼”前冠上村中大姓,形成姓氏+楼结合的地名。

比如河南汝南县下有个周楼村,根据当地族谱记载,其村民在洪武4年,从河北衡水枣强县(当时属真定府)迁移而来,五世祖经营有道,建楼两座,取名周家楼,民国时期开始简称周楼,现在叫周楼村。

其实老张老家现在所属的行政村,也叫周楼村,只是不知道这个楼建于何处?因何而建,何时被毁?想想还真的是蛮有趣的。

地名的种类繁多,恰恰是华华夏文明史源远流长的体现,一个地名,一个故事,你的故乡有哪些故事?欢迎留在评论区探讨。