“不识天心两字真,

口会三光符水熟。此心本是通神藏,一念差时万状生。”

天心本是通神藏,一念差时万状生。

天心,或称天地之心。最早出自《尚书》,《尚书·咸有一德》:“惟尹躬曁汤咸有一德,克享天心,受天明命,以有九有之师,爰革夏正。”三代之王,清明在躬,志气如神,以其心即天心,守道惟一,德合天地,皆所以承天心而立人纪。天地之心,人人皆有,为民心所在,天心即应之。得民即得天眷,失民即天弃之。故曰:“克享天心,受天明命”。伊尹,自言及汤咸有一德,能顺合天地之旨,承天地之大命,因而拥有天下九州之众,于是取代夏朝的统治。一德,指常德不离、不贰之德。董仲舒认为天心是仁,《春秋繁露·俞序》曰:“霸王之道,皆本于仁。仁,天心。故次以天心。”王符《潜夫论·遏利》:“天以民为心。民之所欲,天必从之。”朱熹说,天地之心有四德:元亨利贞。其中最重要的是生养万物:“天地以生物为心”,“仁之为道,乃天地生物之心。”孔门弟子之所以孜孜求仁,就是要效法天心。张载把“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”作为儒者的基本使命。明儒吴康斋以“良心说”为核心,总结程朱诸宋儒的心学思想,提出天心、本心、初心、真心、良心、道心、心气、素心、芳心、私心、奢心等哲学概念,心的范畴成为其学术思想的核心概念。吴康斋的“天心”来源于康节、朱子的“天地之心”。他认为天心为宇宙万物终极主宰和核心源泉,是宇宙万物运动的主宰。其心中的“天心”客观且永恒,具有“无改移”的特征,其生生不息之特征即“泰”。康斋说,“是心也,其天地生物之心乎!验诸日用之间,凡非有所为、油然以生者,皆是心也,充是心以弘厥德焉”。等等。

天以民为心。民之所欲,天必从之。

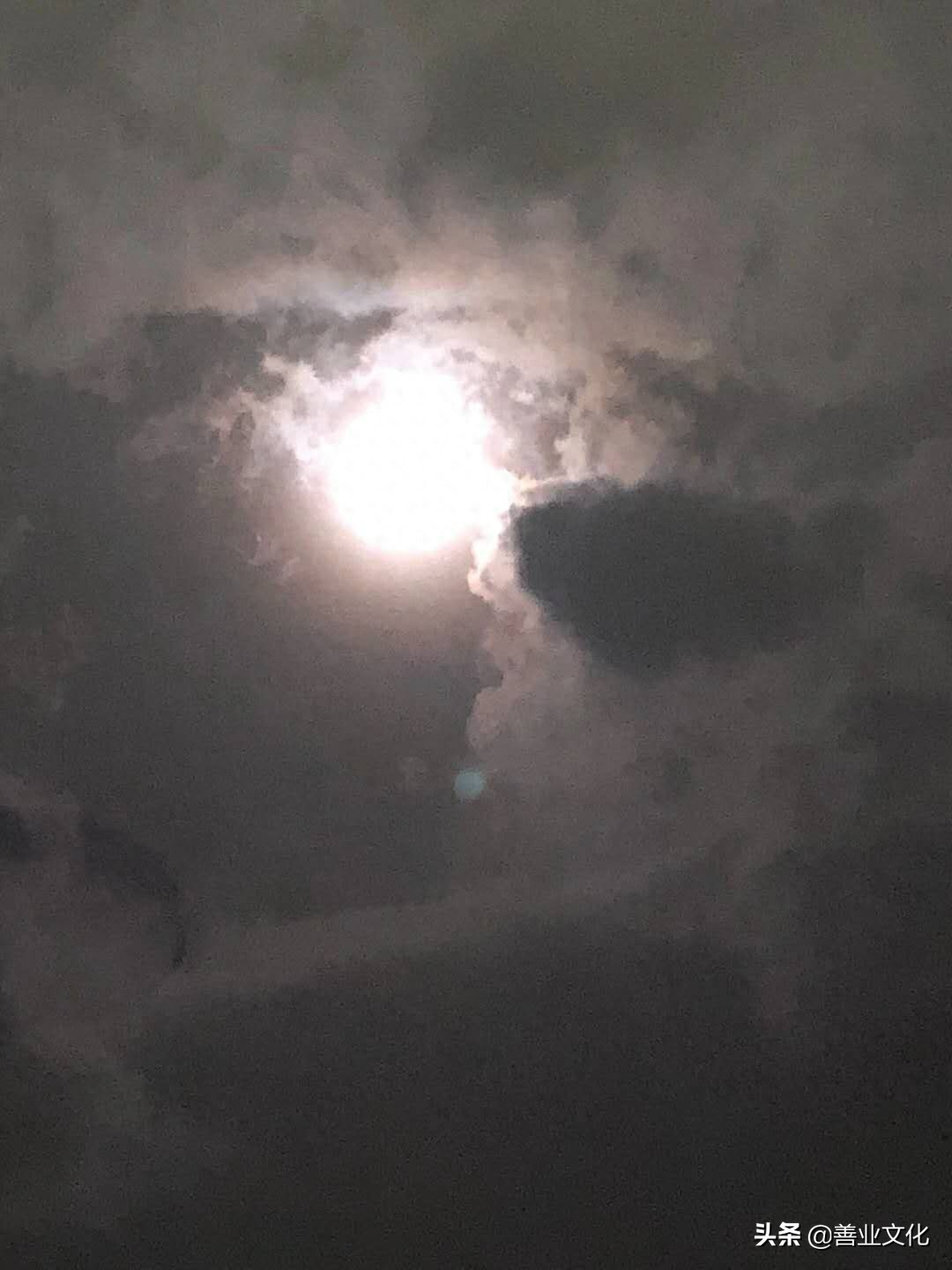

天心在道家则称为“天地之心”,一是指本性,本心。《文子·上礼》称:“圣人初作乐也,以归神杜淫,反其天心。”意思是,礼乐文明本也是为了复归天心,让人心人性纯朴不散。人心的活动应当以自然之心(天心)为归宿或要求;一是指阴阳结合之心。《道书十二种·象言破疑》:“天属阳,地属阴,天地之心乃阴不离阳、阳不离阴、阴阳相合之心。阴阳合,有此心;阴阳分,无此心。”天地之心乃天良真心,故修学真道,先要识得此天地之心,“识得此心,守而不失,则大本已立,其余易事耳。”南师怀瑾先生曰:“心里没有杂念,清静心谓之天心。”此心人人本具。此心正则天地之气正,此心邪即天地之气邪。所以道德立身,尽人之理,就会合天心,享天命。(文图/善业文化)

心里没有杂念,清静心谓之天心。