国子监,位于北京市东城区国子监街(明、清时称成贤街)15号,与孔庙相邻,始建于1287年,见证了科举制度的产生、发展和消亡。

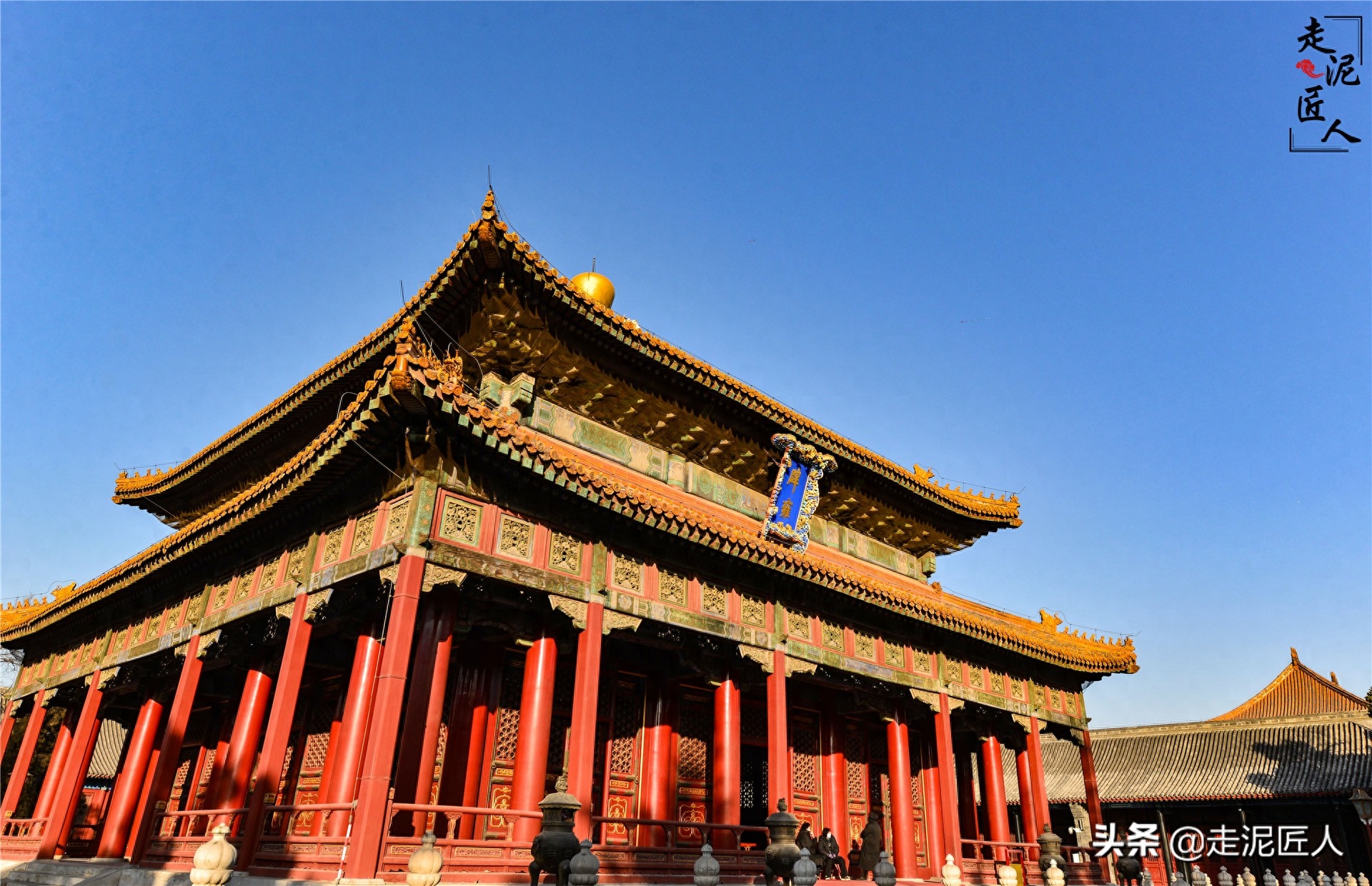

辟雍殿于乾隆四十八年(1783年)下诏修建,乾隆五十年(1785年)辟雍及配套工程历时二年竣工建成,由当时的大学士兼国子监事务刘墉主持修建,是中国现存唯一的古代“学堂”,是古代皇帝临雍讲学的场所。

国子监是中国是元、明、清三代国家设立的最高学府(太学)和管理教育的行政机构,是中国唯一保存完整的古代最高学府校址。

国子学或国子监,是在中国古代封建社会的教育管理机关和最高学府,其具备了两种功能,一是国家管理机关的功能,二是国家最高学府的功能。

十三经刻石亦称“乾隆石经”,是儒家的十三部经典著作,研究儒学的珍贵史料。清代蒋衡游历长安,见“开成石经”众手杂书,紊乱不堪,深以为憾,决心自书一部十三经,从雍正四年(1726年)至乾隆二年(1737年),历时12年完成这部63万字经文手书。

科举制度,就是通过公开考试,公平竞争,择优录取,来选拔官员的制度。它创立于隋唐,终结于清末,在历史长河中,实行了1300年之久。

科举制度造就了中国古代政治文教的一体化。公开平等择优原则的推行,给国家政权和社会带来了活力。造就了大批栋梁之材,自下而上地提高了整个社会教育的普及与发展。

国子监有两个特点,其一,以师为官。从祭酒到一般教学、管理人员都是朝廷命官,由吏部任免。其二,采用分堂积分和拨历(指监生被派往政府各部门历事)的教学制度。

国子监和科举制度所蕴含的价值与精神对于中国乃至全世界都是一种巨大的文化财富。