在中国车牌号体系中,各省车牌的编制既遵循国家统一规则,也暗含地域发展的历史脉络。以山东省为例,其车牌号“鲁+字母+五位代码”的结构,本质上是一部浓缩的城市发展备忘录,每一位字符都承载着特定的规划逻辑。

“鲁”字打头:省级行政区的身份锚点

车牌号的第一位是省级行政区简称,山东因历史上为鲁国核心区域,简称“鲁”(另一古国“齐”虽更具知名度,但“鲁”因孔子故乡的文化象征意义被选定)。这一简称自1950年代全国行政区划规范后固定下来,成为山东车牌的“身份前缀”,所有山东车辆均以“鲁”字开启编码。

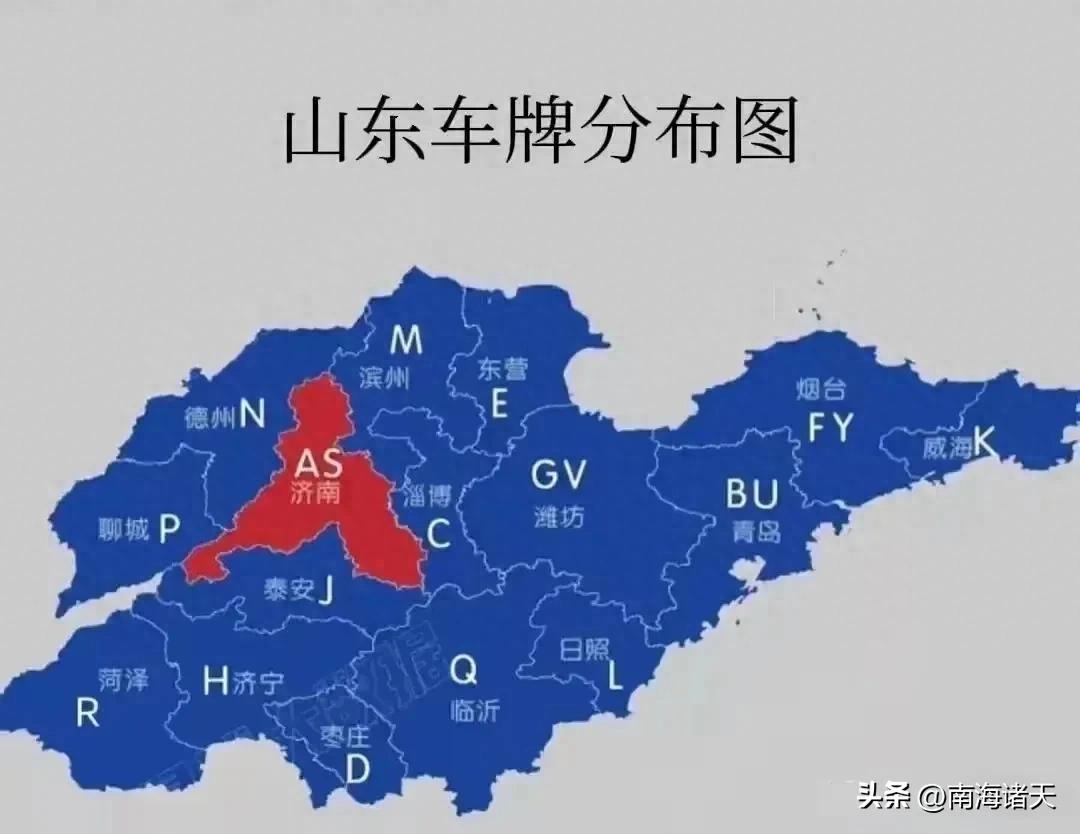

字母排序:从“省会核心”到“全域统筹”的规则

车牌号的第二位字母,是区分山东省内各地级市的关键符号。其排序并非随机,而是综合了行政地位、历史沿革、经济权重三大要素:

省会优先:济南“鲁A”的核心定位

作为山东省会,济南自1948年解放后便确立了政治中心地位,“鲁A”是全省唯一的字母首位,象征其核心城市角色。这一规则与全国多数省份一致,如北京“京A”、江苏“苏A”,体现省会的行政优先级。

经济强市的靠前排序:青岛“鲁B”与“鲁U”的双编码

青岛虽非省会,但其作为沿海开放城市、经济总量长期居全省第一,被赋予“鲁B”的次席地位。值得注意的是,随着车辆保有量激增,2000年起青岛新增“鲁U”作为增补代码(类似深圳“粤B”与“粤V”),成为全省首个拥有双字母代码的城市,凸显其经济活力与人口规模。

历史沿革与地域均衡:从“鲁C”到“鲁R”的城市脉络

后续字母分配遵循“地级市成立时间+地域分布”的逻辑:

鲁C(淄博)、鲁D(枣庄):二者均为山东较早设立的地级市(淄博1955年、枣庄1961年),且作为工业重镇(淄博化工、枣庄煤炭),早期经济地位突出,故排序靠前。

鲁E(东营):因胜利油田的开发,1983年设立地级市,作为新兴资源型城市,字母排序紧跟传统工业城市。

鲁F(烟台)、鲁G(潍坊):胶东半岛经济重镇,烟台为沿海开放城市,潍坊为农业与制造业大市,按设立时间(均为1983年)与经济规模依次排序。

鲁H(济宁)、鲁J(泰安):济宁因运河文化与曲阜圣地闻名,泰安因泰山定位旅游与生态城市,二者作为鲁西南传统城市,排序体现历史文化权重。

鲁K(威海)、鲁L(日照):均为1987年设立的沿海地级市,按地域从北到南(威海位于山东半岛最东端,日照紧邻江苏)依次编码。

鲁M(滨州)、鲁N(德州)、鲁P(聊城)、鲁Q(临沂)、鲁R(菏泽):鲁北与鲁南城市,多为1990年代前后撤地设市(如临沂1994年、菏泽2000年),排序相对靠后,体现“先设立、先编码”的时间线原则。

特殊之处在于“鲁S(莱芜):2019年莱芜市撤销,并入济南市成为莱芜区,但车牌号“鲁S”因使用习惯保留,未统一改为“鲁A”,成为行政区划调整中“车牌代码延续”的典型案例。

字母规避原则:为避免混淆,全省车牌第二位均不使用“I”“O”(易与数字“1”“0”混淆),因此山东车牌中无“鲁I”“鲁O”(早年“鲁O”曾作为省直机关专用车牌,后随车牌改革取消)。

后五位代码:从“数字序列”到“个性标识”的延伸

车牌号后五位由数字或数字+字母组合而成,早期按“地级市发牌顺序”依次递增(如济南首块车牌为“鲁A·00001”),后期因车辆增多引入字母混编(如“鲁A·A1234”“鲁B·1A23B”)。部分城市还试点过“个性化选号”,但核心仍遵循“编码唯一、便于管理”的规则。

结语:车牌编码中的山东地图

山东省车牌号的规划,本质上是一张“动态的地域发展索引”——“鲁A”锚定省会中枢,“鲁B/U”标注经济龙头,“鲁C-R”串联起从工业老城到新兴城市的发展脉络,甚至连“鲁S”的保留,都暗藏着行政区划调整的历史印记。这些看似简单的字母组合,实则是地理、历史、经济多重因素的编码结果,让每一辆行驶在齐鲁大地上的车辆,都带着属于自己城市的独特符号。