贵州的山,湿气太重,云雾时浓时淡。绿影藏着不少人写不清的故事。说起穿青人,眼下大多数年轻人没什么概念。可你只要往贵阳西郊去,乡道边、稻田旁,一些院子里还传来老辈人在说着自己的话呢!

谁会想到吧?贵州居然有这么一群人,六十几万人上下,说是汉族,又像不是汉族。要追问起来,他们自己也说不清。这个身份认同的问题,磨了多少年,都还搁在心头。甚至现在,提到穿青人,官方文件里只是登记民族成分,旁人多半半信半疑。

走进他们村子,能撞见张老这样的老人。头发白,脸上一道道沟壑,藏着岁月。张老其实姓什么不重要,重要的是他对穿青人的历史执拗得有点轴。午后的炊烟摇摇晃晃,他坐在槐树下,大家伙都来听。那盒藏着旧报纸、手写的族谱和一些发旧照片的木盒摊开,他边翻边说。

张老喜欢从明初讲起。他总说,最早一批是跟着南征的汉人落下来的。那会儿兵荒马乱,大家混着日子过,种地租田,四面八方的人聚成了一个圈。他嘴里闪过多久远的词——土人、屯堡、穿青,好像一口气说所有这些词,他才能安心。

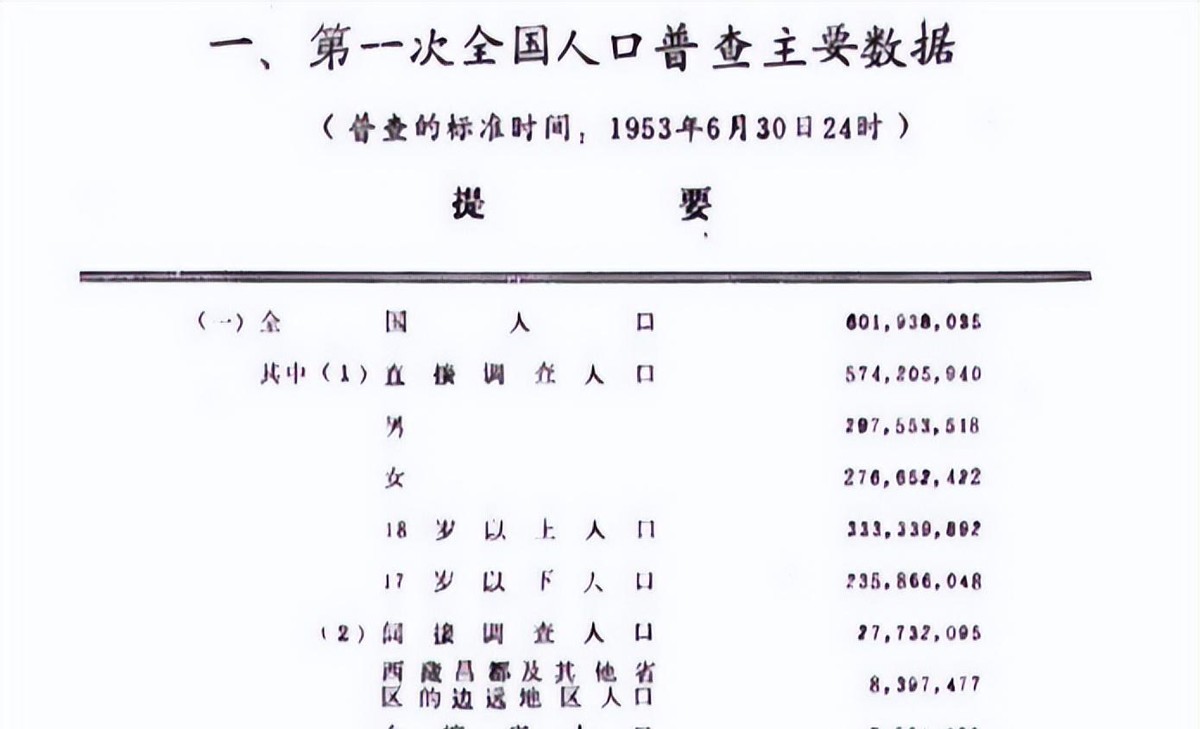

其实年轻人想听清楚答案。“咱到底算什么民族?”这事儿有时候问,就尴尬。张老也不太愿意定论,“五三年说的汉族,八五年又说有点像个新民族,到底是哪个呢?你觉得呢?”他问回去,这就是疑惑。

外人来调查通常听不懂他们的方言,明明用汉字,音调却怪。就是气氛怪,一句话带着重音、鼻音,和普通话一比,好像多了一层壳。语言是门槛。有时候年轻人出门,怕得很,担心被问起老家话,尤其在城市。

说文化得聊服饰。姑娘们手快、也有耐心。她们边聊天、边在门口的竹椅上用粗针线勾衣服,花纹里混着青绿色。小花、小鸟、山石,都在衣服上盘旋。图腾,你得蹲着慢慢看。大人说每一道花纹都是祖先讲的故事,信不信你得亲自摸一摸那种布。每一道缝,都是没人能模仿出的痕迹。

这些年,身份这件事变得越来越闹心。年轻人办身份证,民族那一栏,2000年前根本没地方选“穿青人”,非得填个汉族,写着不踏实。他们外出打工,见到办事员,递材料总被问,“这穿青人是哪里人?怎么写?”语气有点轻,或者有点疑惑。常常得解释半天,邻居都觉得麻烦。

张老说,改革开放后,乡里的领导专门找过他们聊,“要不大家干脆都写汉族吧,省得出麻烦。”其实有的老人认命了,也有人闹情绪,自己随口说了“穿青人”,心里却没底。

可一到1986年,好像下了一场小雨。政策松动,可以填“穿青人”三个字。他们也不喊不闹了,落在纸面上的几个字,看着怪舒服。可别人接不接受,还是两说。这事儿有点复杂。有人觉得应该是汉族延伸出的,融得太多,区别不算大。有人说,能发展点自己特色,干嘛还非要和别人混?

现实事情更多。前两年,数据出来了,全国穿青人有六十多万。问题是,这个统计口径有人说有夸大,也有人说漏掉不少。有些住在山里头的,没人专门统计过。人口数字在网上随处可查,《澎湃新闻》、《海峡都市报》都报道过。这么看,六十万也可能只是冰山一角。

有人说穿青人身份矛盾是贵州历史上的“活标本”。这话没毛病。因为这个族群的成分太杂,从明初到清末,不同地区来的军人、流民,又混点本地人的后代,慢慢就糅合了。有一说,越融合越没分别。可他们自己特别在意名字。

有些年轻姑娘说自己不是未识别民族,她们觉得生活圈子不会输给别人。在村里,逢节气要祭祀,要唱祭祖歌。外人围观,觉得吸引人,她们却淡定。热闹场面总有点古怪——那种混合的热情夹杂着疑惑。有人信誓旦旦说,穿青人需要获得一个响当当的“官方民族”身份,这对他们很重要;但也有人觉得,其实名字不值钱,关键还是衣食无忧。观点打架了,可谁也没有答案。

前些年,身份曾经带来一些好处。比如2014年出台的新证件,民族那一栏终于能写上穿青人。这对于老人来说是盼头,有小伙子在外地打工,一说自己是穿青人,少了点纠结。但也有人觉得,这不过是纸面变化,实在的小日子还是得靠自己,“有身份又如何?过得好才是真的。”你说对不对?

大家伙现在会时不时争一争。“自我认同”这个词,总是带着年代感。祖辈们反复念叨自己和山外人有点不一样。再往下,90后、00后其实慢慢没那份执着了。求学、就业,有啥身份都不太在意,只要工资能发到手!不过惦记家里的老人,有时候还是觉得名字挺重要的。

村里有个会做饭的阿婆,说穿青人的汤,一定要用腌过三天的酸菜炖过冬笋。炒了再放点自家制的豆豉,那味道,别地人做不来。其实连饮食都有民族的痕迹。讲道理,这些区分细腻得只有内行人才明白。

特意绕一点路,聊到这里,仔细琢磨穿青数据其实不全,都没办法拿来当铁证。“六十万”,是谁统计的呢?有没有人漏掉?服饰、语言、宗教,其实名字怎么叫,真的那么重要么,有时候也琢磨不清。搁在张老嘴里,族认同的谜,永远比饭桌上的酸汤更有滋味。

倒是年轻人,愈发说得潇洒。“身份其实没多大用。老一辈争名字,现在我们想去远一点的城市找工。身分证写啥都不影响挣钱。”但某个黄昏,在小卖部门口坐着的时候,听老人聊起老规矩,谁也笑不出来。偶尔有外人来拍照、做报道,他们都希望这名字能留住些东西,别全让时代推平了。

穿青人的命运在贵州是个缩影。有专家说语言、服饰归汉,但思路轴着走就是不一样。历史学者争着发表意见,谁都不敢说自己能说清穿青人到底是什么民族。说成汉族搁不住,说独立又理不直气壮,贵州那片土地总爱留些悬念。

但生活里头,没有标准答案。老人到天黑还在槐树下看书,年轻人炖着稀饭讲悄悄话。身份这个问题嘛,说着说着,日子就过去了。穿青人还是那群人,该干啥干啥,山里春夏轮换,名字没定下来也不妨碍家乡的饭菜越来越香。

有那么一天,也许新的民族身份会逐渐固化下来。也可能没人再问,穿青人到底是哪族人?可那山里飘出的饭香和家乡话,只要有人记得,历史这头悬着的谜底,其实一直都在路上。