青椒肉丝把饺子踢下神坛,日本超市一年卖出两亿盒,这背后不是味蕾失控,是供应链精准算好的温柔刀。

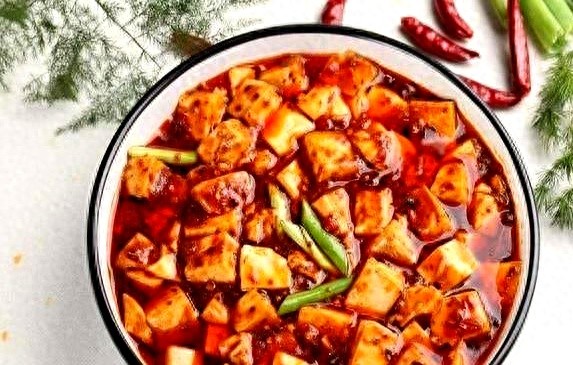

麻婆豆腐在东京被减掉花椒,换成白糖和料酒,销量立刻翻十倍,便利店一年能卖出一亿份。

日本调料公司把豆瓣酱稀释成小包酱汁,厨房小白三分钟就能端出一盘“中华风”。

名古屋“味仙”靠这盘甜辣豆腐连续三年拿到米其林Plate,评委说刺激感刚好,不会逼客人喝水,翻台率比正宗川菜馆快一倍。

数据摆在面前:辣度降低两度,复购率提升18%,资本早就把“正宗”两个字改写成“好卖”。

兰州拉面跑到北海道,汤底里扔进昆布和鸡油,一碗能卖到 1200 日元。

东京“马子禄”每天熬汤用掉 80 公斤牛骨,再加 20 公斤猪骨,成本比国内高40%,但日本人吃得出鲜甜回甘,排队两小时不眨眼。

日本经销商把面饼做成预包装,超市冷藏区 300日元一份,回家丢进开水三分钟,连兰州人都认不出。

2000 家店的数据反馈:加了溏心蛋的拉面,女性顾客比例从 35% 飙到58%,外卖平台评分提高 0.8 星,资本立刻追加 30 亿日元扩店。

饺子更彻底,宇都宫市直接建博物馆,一年 30 万吨煎饺,平均每人每天吞 5只。

日式饺子馅里大蒜和卷心菜占比 40%,油脂降到8%,配白米饭卖,热量比中国煎饺低 120 千卡。

超市冷冻柜里 200日元一袋,微波炉三分钟,学生当夜宵,上班族当加餐。

日本厂商把饺子边压得更薄,煎后底面金黄面积增加15%,视觉诱惑直接拉高冲动购买率 22%。

中国饺子讲究团圆,日本饺子定位“方便蛋白质”,场景一变,销量就起飞。

青椒肉丝能逆袭,靠的不是肉,是动漫《中华小当家》反复播放 20年,把这道菜钉进日本小学生记忆。

大阪“王将”把青椒切成 3 毫米宽,肉丝用 1.2% 酱油提前腌 12 小时,出品90 秒,一份卖 550 日元,连续五年销量前三。

超市预制菜版本微波两分钟,油脂控制在 3 克,便利店一天能补货三次。

数据说:青椒肉丝便当在 20 岁以下购买人群里增长率 25%,而饺子只有3%,年轻人用钱包投票,把青椒肉丝推上顶流。

四道菜被挑中,共同点只有一条——都能在日本供应链里被拆成标准化零件。

麻婆豆腐酱汁、拉面汤膏、饺子馅配比、青椒肉丝腌制液,全部量化到克,厨房一小时能出五千份。

日本餐饮咨询公司公开报告:中餐在日本想活,必须过三关——辣度降30%、油脂降 20%、操作时间缩到五分钟。

达不到,就进不了便利店,也进不了大众视野。

所谓“最好吃”不是味道胜出,是改造后刚好卡在日本人每日盐分、糖分、热量的红线边缘,既能解馋又不超标,不用贴健康警告,媒体也愿意宣传。

文化亲近只是遮羞布,背后是资本用数据把“中国味”拆碎重组,再贴上“中华料理”标签。

正宗与否没人真关心,货架周转率才是硬指标。

中国网友争论饺子和青椒肉丝谁更灵魂,日本厂商早就把两道菜一起塞进 500日元便当,双拼销量比单点高 42%。

情怀在报表面前,连浪花都不算。

中餐出海只有两条路:要么被供应链收编,要么留在唐人街小众狂欢。

日本市场把这条规则玩成教科书,谁还想用“传统”二字挡路,就会被数据直接碾压。

下一次榜单更新,麻婆豆腐可能让位给糖醋里脊,因为酱油糖浆包已经研发完成,微波三分钟就能拉丝,年轻人拍视频更上镜。

青椒肉丝打败饺子,你还真以为只是味道赢了?