“成都人吃老字号,还排队吗?

”

晚上十点,春熙路旁边的小巷,洞子口张老二凉粉门口照样站了二十多号人,手机扫码,屏幕里蹦出一张1930年的黑白照片:木桌、铜勺、穿长衫的客人,和此刻穿卫衣球鞋的他们叠在一起,像穿越,又像日常。

老字号要是只会讲故事,早凉了。

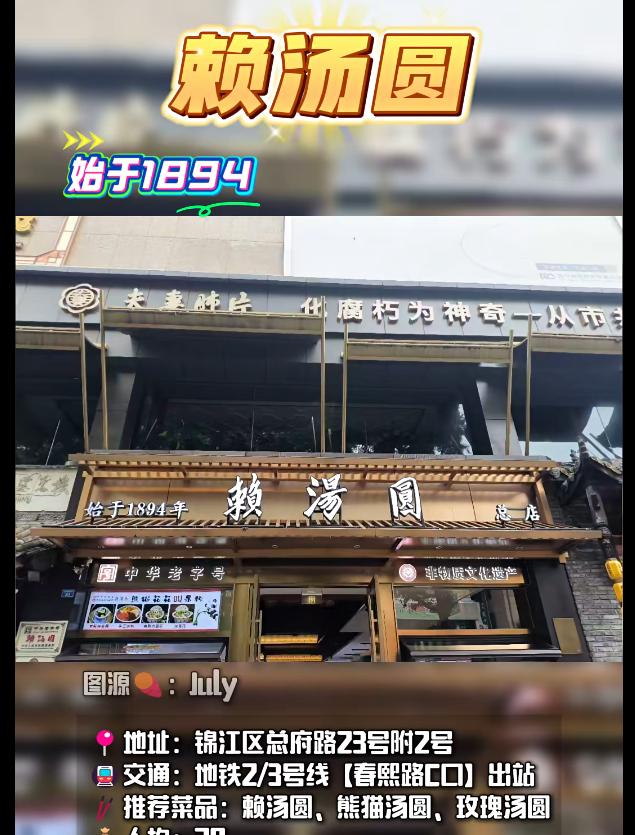

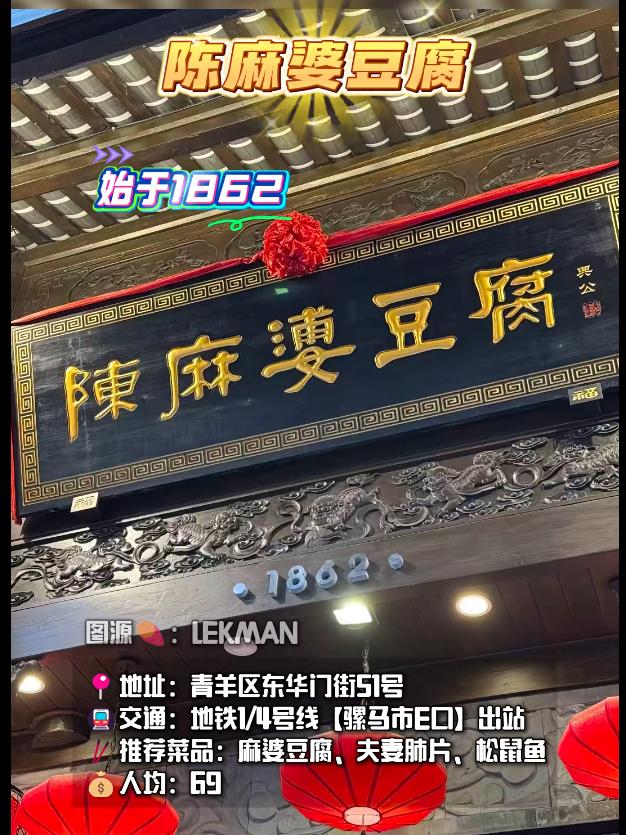

真正让它们活成“打卡点”的,是偷偷换上的新心脏:陈麻婆豆腐的机器人点餐,赖汤圆的AR汤圆“捏制”动画,连耗子洞老张鸭子都学会玩真空包,塞进机场行李转盘旁,外地人拎着就上飞机。

味道?

还是那股樟茶烟熏的固执,只是包装换了副面孔,年轻人就肯拍照发圈。

最会整活的要数赖汤圆。

去年和三星堆联名,把青铜面具做成黑芝麻馅,一口下去,古蜀国的“神秘”爆浆,甜得有点犯规。

拿奖那天,总店门口排队的不是老头老太,是穿Lo裙的小姐姐,边等边修图。

传统技艺一旦变成社交货币,老招牌就长出新的毛细血管。

可别以为全是花活。

荣乐园、努力餐被政府列入“非遗保护示范基地”,每年200万直接打给灶台,不是装修门面,是给老师傅带徒弟。

努力餐的“革命菜”——那道豆瓣烧鲫鱼,当年地下党接头前都要先吃一口——如今正在申报省级非遗。

味道咸鲜,历史更咸,筷子一戳,像戳到档案馆的纸页。

想冲?

记住三句暗号:

1. 陈麻婆豆腐周末体验套餐,提前三天约,机器人不给你留后门。

2. 盘飧市分时段放人,11点、17点整点开闸,错过就要饿到哭。

3.每月第二个周日,芙蓉凰“川菜大师工作坊”,老师傅手一抖,就是一道教科书级干烧鱼,名额20个,公众号一响,秒没。

地铁18号线刚通,去耗子洞老张鸭子不用再挤1号线转三轮,骡马市站出来,走路五分钟,共享单车都给你画好停车位。

周三去带江草堂,会员日8折,省下的钱刚好点一份樟茶鸭,鸭皮油亮,像给舌头做了一次SPA。

数据说,2023年老字号客流涨了三成,40%是90后00后。

别惊讶,当青铜面具汤圆出现在朋友圈,当机器人把麻婆豆腐端上桌,老味道就完成了成人礼——它不再只是“爸妈的记忆”,而是“我的同款”。

下一次路过成都,别只拍大熊猫。

拐进巷口,扫码点一份1930年的凉粉,让芝麻酱油在舌尖拐个弯,你会发现:时间没走远,只是学会了扫码。