前言

谁能想到,一个国家的“家门口”选在哪儿,能影响它几百年的命运走向?从西安(古长安)到北京,中国的都城,好似一盘棋,落子皆有深意。

古人定都,不只是为了风水好看,更是国家格局和地缘博弈的真实写照。那么问题来了:同样是千年古都,为何汉唐偏爱长安,而元明清却钟情北京?

长安:西望的国运起点,帝国向西的“发动机”

在周秦汉唐四朝的辉煌篇章中,长安几乎是“标配”。这可不是巧合,而是战略选择。

第一,地理天然给力。别看现在的西安是个盆地,古代它四面环山,简直就是天然的“保险箱”。北边是黄土高原,南边有秦岭,东有崤山,西边还靠着陇山。关中平原就是被这几道山脉“护”在中间,形成了古人口中的“四塞之地”。守得住、打得出,哪朝初立,不想要这样一块“风水宝地”?

第二,粮仓不缺,水系发达。郑国渠、白渠等灌溉系统让关中地区土地肥得流油,农业生产能养得起皇帝、文臣、武将和几十万大军——这在冷兵器时代,就是一国之命。

而最关键的一点:敌人在哪,首都就得靠近哪。从汉到唐,那时的最大威胁来自西北——匈奴、突厥、吐蕃,哪个不是骑马就能冲进来的狠角色?定都长安,等于把大本营摆在第一线,防得住,还能反击。这就是政治中心和军事中心合二为一的典范操作。

而且别忘了,唐朝的“关陇集团”——这些手握兵权的老牌门阀,本来就扎根在陕西、甘肃一带。你让他们搬去南方?不现实,他们根本不会买账。长安一方面是战术选择,另一方面也顺应了当时权力结构的利益版图。

文化上,长安自带“正统光环”。继承了西周的镐京礼制,象征着王朝的正朔和天命。一个王朝想打出“我才是正宗”的旗号,长安就是最好的“背景板”。

北京:从边陲要塞到帝国中枢,北上的战略选择

可是到了元明清,剧本却彻底翻篇。帝国的“心脏”,从西北的关中,跳到了东北的燕京。这不是长安“不灵了”,而是整个国家的战略重心挪了窝。

先说长安为什么“撑不住”了。唐中后期开始,关中地区生态恶化严重。森林砍光了,水土流失,粮食减产,蝗灾旱灾不断。长安人连饭都不够吃,皇帝都得跑到洛阳“就食”,你说这首都还能待下去吗?

而与此同时,中国的经济版图悄悄发生了大转移。江南崛起了。从唐到宋,江浙一带成了“金饭碗”,江南米、江南丝、江南钱……富得流油。可惜长安在西北,离得太远,漕运成本高不说,还横亘着三门峡天险,粮运难上加难。一个吃不上饭的首都,注定走向边缘。

更重要的是,敌人“换了方向”。唐朝后期开始,契丹、女真、蒙古相继崛起,威胁从西北转向了东北。你再把首都放在长安,等于把家安在远离战场的后方,前线打得热火朝天,首都还在关中喝茶晒太阳,显然不合时宜。

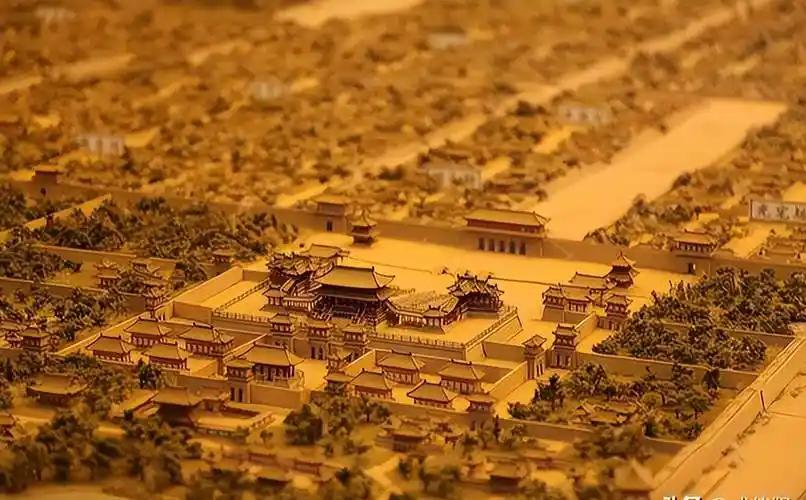

于是,北京应运而生。它地处华北平原北端,背靠燕山,面朝大运河,北接蒙古草原,南连江淮腹地,是天然的“南北枢纽”。元朝是蒙古人建立的政权,北京靠近他们的“老家”,便于控制草原;清朝是满洲起家,北京则是他们进出关内的桥头堡。

而明成祖朱棣迁都北京,更有一层深意:把皇帝摆在最前线,亲自“守国门”。这不是简单的象征,而是一种“以战止战”的战略震慑。你想打北京?对不起,天子就在这儿,来战!

当然,北京地理上并不富庶,但胜在物流体系强大。京杭大运河一通,江南的米粮就能源源不断送到北京城下。从元朝到清朝,三代王朝都靠这条“水上动脉”活得挺滋润。

从关中到华北,不只是地理在变,是帝国在重塑

西安和北京,表面看是两个城市的更替,实际上是中国古代国家战略主轴的大挪移。一个是“向西经略”,一个是“南北统合”,背后是两个时代的国运方向。

汉唐的长安,是一个往西开的帝国。那时中国的目标是打通西域,制衡草原,向西扩张。长安是这个战略的“发动机”。而元明清的北京,是一个南北交汇的指挥中心。

这个时期的国家,不再是单一汉人政权,而是包含蒙古、满洲、藏族、回族等多民族的融合帝国。北京,正好卡在农耕与游牧的结合部,既能南统中原、又能北控草原,成了天然的“多元帝国中枢”。

所以说,一个都城的位置,早已不仅是地理坐标,而是国家治理逻辑的投影。长安代表的是传统中原王朝的“天下之中”,是礼制、农业、血统纯正的象征;而北京,则是多民族共治下的“帝国轴心”,是融合、迁徙、动态平衡的产物。

北京之所以能成为现代中国的首都,不仅是因为它曾经是元明清的政治中心,更因为它在历史中完成了从“边陲要塞”到“国家核心”的身份转变。它见证了中国从一个农业王朝,演变为一个多民族统一国家的全过程。

长安的辉煌,是一个王朝把根扎在土地上的信念;北京的崛起,是一个国家学会了站在风口浪尖上调度全局的智慧。

没有哪个都城是永远的中心,只有顺应时代的“新中心”才能长久。中国都城从西安到北京的变迁,不是哪个城市“赢了”,而是国家战略不断升级、调整的真实投影。

从“关中本位”到“北方中轴”,从“单一农耕”到“多元融合”,从“军事防御”到“经济统筹”,这场都城迁移,是中国几千年国家治理经验的深度折射。

而北京,最终成为这个国家的心脏,不是因为它最富、最美、最古老,而是因为它最能代表今天这个中国——多元一体,俱进共生。