看似一切已经是老生常谈,谁还会认真琢磨“群众路线”这四个字?翻阅新媒体平台,历史类话题泛滥,可说到做到、细致到骨子里的案例却不多。有件事特别扎眼。仅靠几个人的智慧和力气,恐怕什么事情都掀不起浪花。真要动真格的,还是得靠人多势众,这点没什么好掩饰的。

他当初为什么反复讲“走群众路线”?毛泽东与团队,不是一脉相承的铁板,而是一溜烟的、活络的网。他们的决策,尤其是在烽火年代,其实常常是反反复复、磋商不休。毛总会先听那些在前线摸爬滚打的将领们具体怎么想,再合计怎么办,因为不这样,盲目拍板错率太高。他自己也不觉得领导是谁的专利,大事小情都推开窗子让风进来——淮海战役的起点,就是集体的、群众的脑筋。粟裕等出主意,毛泽东拍板,那天夜里,中央军委的那道指令,就在一堆酝酿出来的意见中形成。其实比起某些“强人”,他是实诚得过分,有时候甚至磨叽磨得让人窝火!

权力,如果走到闭门造车那个地步,就离失误不远了。妙就妙在他的这种折腾——反复踩点、归总、挑明,到底解决了什么?其实,群众与领导之间的缝,真不是靠几个大词能弥合。基层的经验和冷暖,有时候就是能打破上头的某种自恋,这样的针刺,对症。

再倒回去一阵子,说的是抗日烽烟里,国家政界内外的人都搅和在一起。精兵简政这个主意——真是不是稀罕事。党外的李鼎铭提出来,居然能被毛泽东采纳。不是权宜之计。采纳的根源恰是群众路线把决策空间打开了,能用的观点全装进来,不管是“自己人”还是“外人”。政策的管用,慢慢地,就不全是脑壳子定的,而是千万只眼睛看见、千万只耳朵听见后改出来。这种自知之明,多少名义上的“一把手”是做不到的?!

铁一般的制度,最后也要灵活点子来补。进到和平年代,建设时期,谈工业,绕不开鞍山那一票人和事儿。60年代头,毛泽东看到鞍山市委递上来的调研材料,没一句空话,都是车间里的穷对策。他爽快地认可,甚至给出了“宪法”二字。这段经历,至今工业界拿来敲打企业管理还不算多余。所谓“两参一改三结合”,没有群众的蛛丝马迹,拔出来的,不经用。干部下车间和工人管企业,谁说不是抱团?企业家不必成天喊口号,只要真进厂子和一线技工掰扯几句,往往比三篇方案管用。实际操作,不惜反复修改规章,倒霉的不是别人,又能难住谁?!

某些人总喜欢精心织就决策程序,形式上是民主,实则自娱自乐。你看鞍钢的事,不去试着参与改造,数据再漂亮,照样瘸腿。技术革新、三结合这些老办法,今日也不算落后。和国外比?说句老实话,人家的“员工持股”“厂务民主”,本质门道未必比我国的鞍钢宪法更新颖。

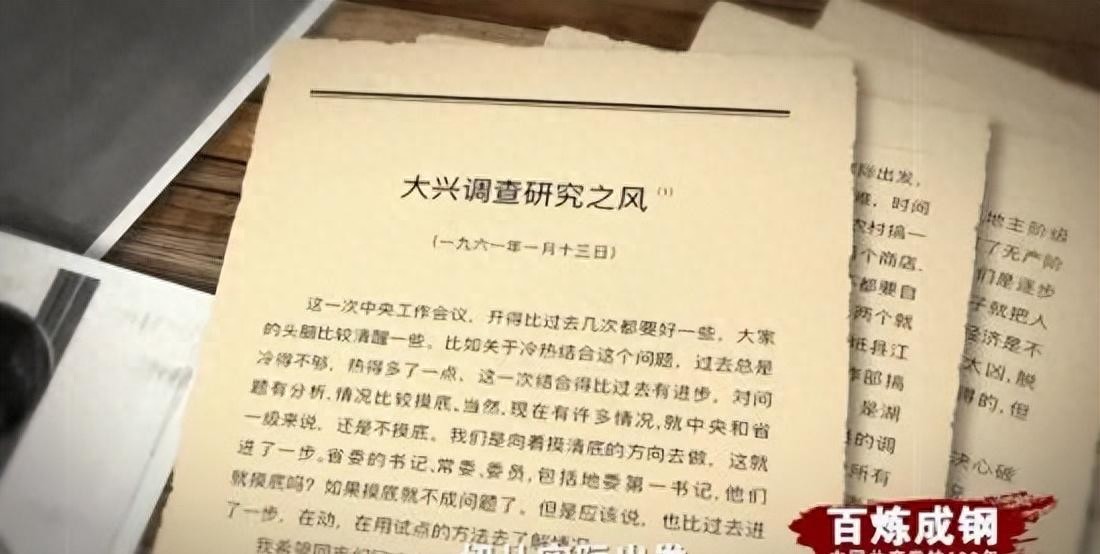

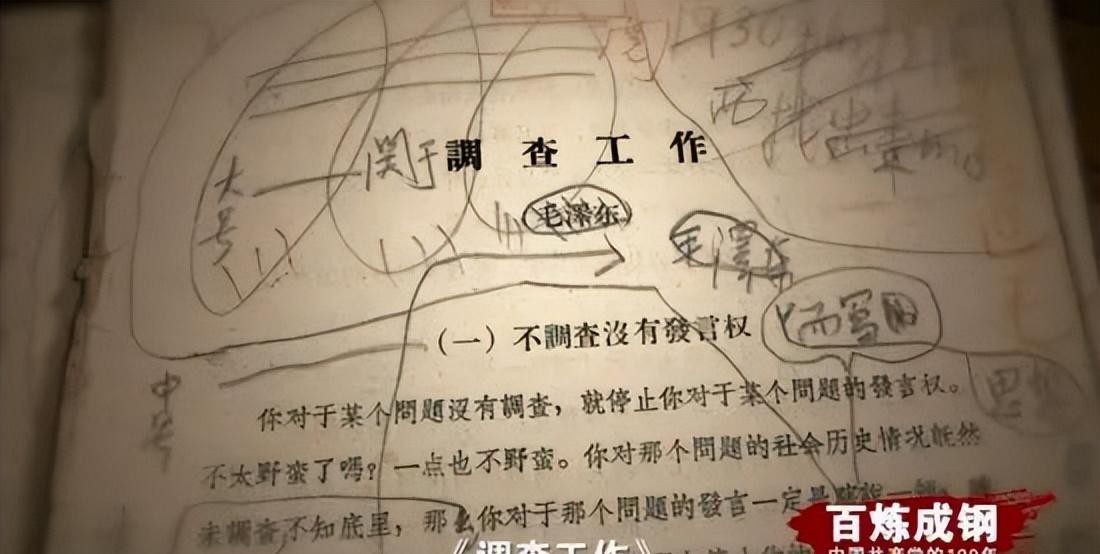

可你把目光转到农业,这里比工业更乱。大跃进那一阵,把群众经验全给压到了角落里。废田、夸口、超产,说白了,带头的脑子有点短路。毛泽东当时很快就扭头大办调查研究,白话点说,就是赶紧派人下乡,趴到地头问老农民、村干部,你说句真心话,到底咋回事?问出来才晓得,许多乱象根结恰在“群众不出声”。调查研究成了挡板,也当头棒喝,把那些虚表数字、图纸上标的“大战略”摁住鞋底。有的人说他这一招太晚,可等到回过神来,这种“从群众中来、到群众中去”,就是翻盘利器。

不过仔细琢磨,有几次他想的其实是自己对的。这种看似民主,背后有股控制在手的劲头。群众提建议,他认不认就看情况了。有时候明明意见一边倒,他就是不松口。犹豫、拖延,谁能猜得准下一步?他不是都信群众,更多的还是斟酌反复,保留判断。

不否认,群众路线之于中国革命、建设,是活的心脏。脱离群众?分分钟坍塌。全靠群众?其实会失控。党与群众之间,是有区隔的,只是好坏差距在于能否把群众的积极性骗出来——不,应该是“调动”出来,如此说也不能算假。毛泽东死活要全党反复讲“群众知道了真理,一切才动得起来”。这句听着漂亮,实际操作起来,能走多远谁知?

说白了,群众路线并非什么神话,也不是万能钥匙。光有了群众,没领导还是乱套,但领导闭着眼做事更快垮台。加上信息时代新瓶装旧酒,网络时代人人能发声,群众路线现在是不是还吃香?一些人开始怀疑,连最初的群众路线,今天也得打补丁。微博、抖音,人人能写段子、下评论,看上去群众话语权飙升了。但到底谁能决定最后结果?句句都对吗?未必。

数据给点支撑。2023年互联网用户突破10亿,但参与社会决策的表达渠道依旧有限。平台算法过滤,声音渐趋同质,民意的广度不等于权力的主动回应。像鞍钢的那种机制,放到现在,也许只是微信群打个投票,沉下心掰扯的太少,热闹归热闹,落不了地。

企业管理上,“两参一改三结合”被称作管理现代化的灵感来源。麦肯锡2022年报告提过,参与式管理能显著提高企业活力,但如果只有参与,缺决断,业绩反倒低了。所以群众路线也不是灵丹妙药,你得配合权威,不能一味均摊。

现在的村干部,想走群众路线,其实挺难。网络舆情发酵快,意见分化,“为大家”还是“为一面”?常常说不清楚。别说村里,城市社区也是一堆麻烦,群众意见碎了一地,捡起来组成方案,比当年复杂多了,有时候还不如一锤定音。真要依赖群众?未必。

不过大家都在变,现在的年轻管理者,照搬老一套一定跑偏。不能迷信,也不能无脑推翻。不谈理想,只谈怎么控制失衡。在权力和群众之间找平衡,哪有统一答案?不同年代,不同行业,每人都想蹚出自己的门路。有时候还得看时运,谁说不是呢?

经验是流动的,群众路线概念始终在变形。靠集体智慧、分散风险的做法,不会过时,但具体成色得看手上材料和心态。实操案例远比概念迷人:攀枝花老工厂靠集体想法活过了产能危机,也有人照搬群众路线结果变成了拉帮结派。谁说众口一辞就是正解?关键是识别出真声音,分清真假事。一味强调群众,其实挺危险。全看谁把话挑明!

但,再怎么折腾,不排除某些时代,群众路线确实让人成了主角。每个人都觉得自己是推动者,可转个身,也许又在旁观。所谓群众、所谓路线,分合之间,真正“有用”的东西,每次都换个样子。所以今天提起群众路线,重要、没过时,可哪有固定法则可抄?

时代变了,但底层逻辑也许并没有真的走远。