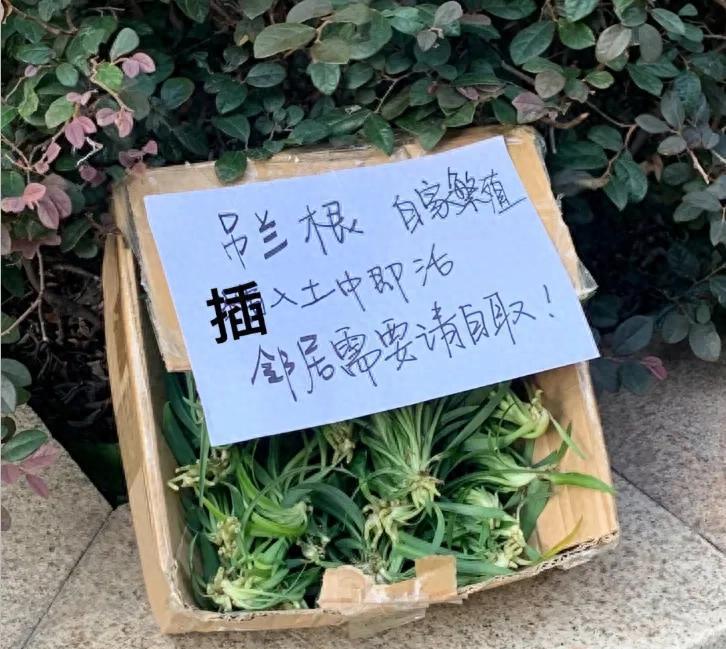

把多余的吊兰放楼梯口,2天就被领光了——我学会了让绿植变成小区最暖的“共享货币”

前几天我把几株剪下来的吊兰装进一个旧藤篮,顺手放在楼梯口当“免费认领”。说实话没抱多大希望,结果隔壁王阿姨第二天把篮子抱走了,群里还有人@我“还有吗”。那一瞬间我意识到,绿植对我们这些上班族来说,不只是装饰,还是能立刻被接住的温暖和社交话题。看到邻居们乐此不疲地领走小苗,我有点小得意,也有点感动——城市生活里,原来还缺这么一点生机。

说到为什么吊兰这么好发,它本来就是“懒人草”。母株会长出侧芽,剪下来就能长根。说白了,它抗性强,耐阴耐旱,适合窗台和办公室这种没人打理的角落。我朋友小李在静安区的办公室窗台上随手扔了三株,几个月没管仍然成片飘绿,这种低投入高回报的体验,正好合着我们忙碌又想有点生活气息的需求。

要是真的想把家里多余的苗变成可被认领、又能成活的礼物,其实只需要注意几个关键点。剪下侧芽后先放半天晾干伤口,水培的话别把整株泡到叶心里,根系露出水面来更容易呼吸,水两三天换一次;土培要用透气好的基质,我个人习惯在普通花土里混一点粗沙或珍珠岩,盆底别放太深的泥巴,等表层稍干再浇,浇水用晾晒过的自来水能少些叶子黄。叶子发黄就直接剪掉,不用留恋,那正是把养分集中到新芽上的方法。不是啥高深技巧,慢慢摸索就行,反正我是这么试过有效果的。

分享的方式也会影响接受者的体验。我不是把小苗随便扔在地上就走,而是用干净的塑料杯插好写上简单的名字和养护提示,放在楼道的一个小角落,并在群里说明“自由认领、认领后请照顾”。这样一来,领走的人更愿意负责,有的人还顺手回送自家多余的葱姜蒜,邻里之间的互动就自然多了几句问候。也有人担心会被人“占便宜”,会不会有人拿走就丢垃圾?我的做法是适度设限,把病株留在家里不送,健康的才放出来,这样能最大化避免传播病害和浪费。

从更深的层面来说,这种小动作之所以会被放大,是因为它满足了都市人的两种渴望:一是物理层面的“绿色疗愈”,二是社交层面的“低门槛互助”。你把一株小苗放出去,等回报的可能不是等价物,而是一句感谢、一段邻里聊天,甚至是周末相约喝杯茶的由头。我估计未来小区里会更多出现“绿植角”“交换架”这样的自发组织,既能降低花鸟市场的冲动消费,也能把公共空间变得更温暖。当然,这也需要大家有点自觉和常识,谁也不希望美好最后变成垃圾堆。

说实话,我并不专业,但分享几条我实操中常用的注意事项供参考:剪枝用干净工具、病叶不送人、打包时附上简单的水培或土培说明、让认领的人知道不要把根泡到水底太深,以及如果是养猫狗的家庭,提醒他们某些植物对宠物有刺激。这样既保护了植物的成活率,也尊重了接收者的生活习惯。过程简单,回报却很实际:窗台更好看了,电费和花钱买装饰的欲望都下降了,邻里气氛也更有温度。

不管你是想开始养植物,还是家里正好有多余的苗,试试把它们当成社交的小道具来用,可能收获的不止是一盆绿。说说你的经历吧,你有没有把多余的绿植送出去或领回来过?你觉得什么方式更能让小区里的“绿植共享”持续下去?