会吃八月瓜、拐枣、茶耳的人,才知道80后童年的零食有多香——90后可能连见都不常见

记得小时候放学后最期待的不是糖果柜台,而是村头那片乱石坡。爬上去一抓就是一把,嘴里酸酸甜甜的,手上黏糊糊的,回家路上都是笑声。说实话,野果对我们那代人来说,不只是零食,更像是一枚时间胶囊,装着暑假的味道和能玩的气味。我朋友小李每次回老家,第一件事就是去山上看看能不能碰到还在长的那些老品种,他说那种味道一闻就能把人拉回十岁。

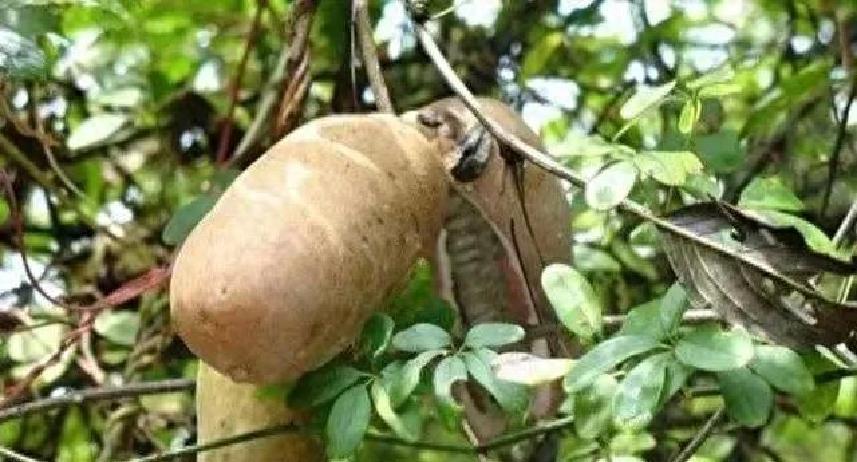

八月瓜是我记忆里最容易认的那种,圆圆的,红里透着一点黄,咬下去汁水四溅,酸里带甜,像被浓缩了的夏天。我邻居张姐小时候常把它和刚挖的地瓜一起当野餐,后来她把果子煮成果酱,涂在面包上,说那味道比超市买的任何果酱都真实。不是所有人都能立刻分辨八月瓜的成熟度,学会看皮色和闻香味,是老人们传下来的本事。

拐枣这种东西,外形和普通枣有点像,但更小更脆,甜味里常常藏着一丝清香。我记得小学同学小丽在冬天回忆起拐枣,总说那是她和爷爷的二人世界,爷爷会把拐枣烤一下,热乎乎的递过来,牙齿咬下去还有焦香。现在城市里少见这些细碎的味道,反而成了老年人聚会时争相叙旧的话题,很多人愿意花钱买回味童年。

茶耳这个名字对很多人可能陌生,但要是说起那种像小扁豆却带点茶香、嚼起来有颗粒感的野果,一些年纪稍长的人马上能接上话。我记得一次在南方的山里,隔壁老王教我如何辨别茶耳和相似的野果,他说看叶子和果蒂,尝一点点,安全的就可以多吃,陌生的就别贪嘴。这事儿提醒我,野外采食需要一点常识和一点谨慎,不能只凭童年的记忆冲动行事。

羊奶果的味道偏柔和,有点奶油感,小时候很多人拿它当作睡前点心。我的一个同学家里条件不好,但他会把羊奶果晒干,夹在铁盒里当宝贝,过年时才拿出来分。那种被珍藏的感觉,比吃下去的味道更让人记住。如今有些地方的农家乐会把羊奶果做成小吃,吸引城里人来尝鲜,说明这些“被遗忘”的味道其实有商业价值和文化价值。

刺泡属于那种需要小心挑选的果子,外壳带刺或有硬壳,吃之前得花点功夫处理。小时候我和几个伙伴因为争抢刺泡差点把手扎了,疼得直跳脚,但最后还是觉得那份小小的代价配得上嘴里的满足。不得不说,这些“野玩意儿”训练了我们的耐心和辨识能力,现代孩子在超市里挑零食,很难学到这种技能。

现在的现实是,能随手摘到这些果子的机会越来越少,山被改造,道路伸进来了,老品种被遗忘了。更重要的是,连带的辨识和保存技艺也在消失。好在有些青年开始热衷于“城市寻根”,他们在周末跟着老人学采果、学做果脯,也有小商家把这些野果做成手工果酱,放到短视频上去卖,那些内容往往比大牌零食更能触动人心,说明怀旧和真实性在消费端还有市场。

如果你现在想找回这种味道,有几个可操作的方式可以尝试。先别冲动上山采,先找当地熟悉山野的老人或靠谱的采摘群,跟着学几次,学会辨别成熟与有毒的差别;其次可以到乡村集市问问有没有当地人自制的果脯和果酱,买点小包装回家试吃;再者如果你愿意把记忆商业化,可以和老农合作,把手工处理的野果做成品牌,但要注意标注来源和挑明加工方法,做到安全透明。说白了,恢复这种味道,不是简单复制过去,而是把老知识和现代规范结合起来。

我不是怀旧派的极端分子,但我真心觉得那些野果不该一下子从口袋里消失。它们承载着家庭记忆、山野知识和一种生活的节奏。未来我预测这些被遗忘的小食材会慢慢在城市里以“手工”、“乡愁”之名复苏,成为短期内小众但稳固的消费趋势。与此同时,如果不刻意保存,那些辨识方法和采摘礼仪会比果树更先失去。

你小时候吃过哪种山野零食?有什么特别的场景或味道还记得的,来讲讲你的那碗“夏天的记忆”吧。