鲜卑真的消失了吗?考古和古DNA给出的答案,比你想的更复杂也更温柔

说实话,听到“鲜卑消失”这句话,我第一反应是有点难过。不是为一个古老民族哀悼,而是为那种被历史揉进他人血脉里的身份感到惋惜。首先我们得把时间拉长三千年去看,史书里对鲜卑的记录从周成王时代的“为灶守火”,到东汉、魏晋南北朝的纵横争霸,鲜卑并非一夜成名也并非一朝消亡,他们像一股潮水,推来又退去,但每次退去,都把一部分自己留在了沿途的人群里。

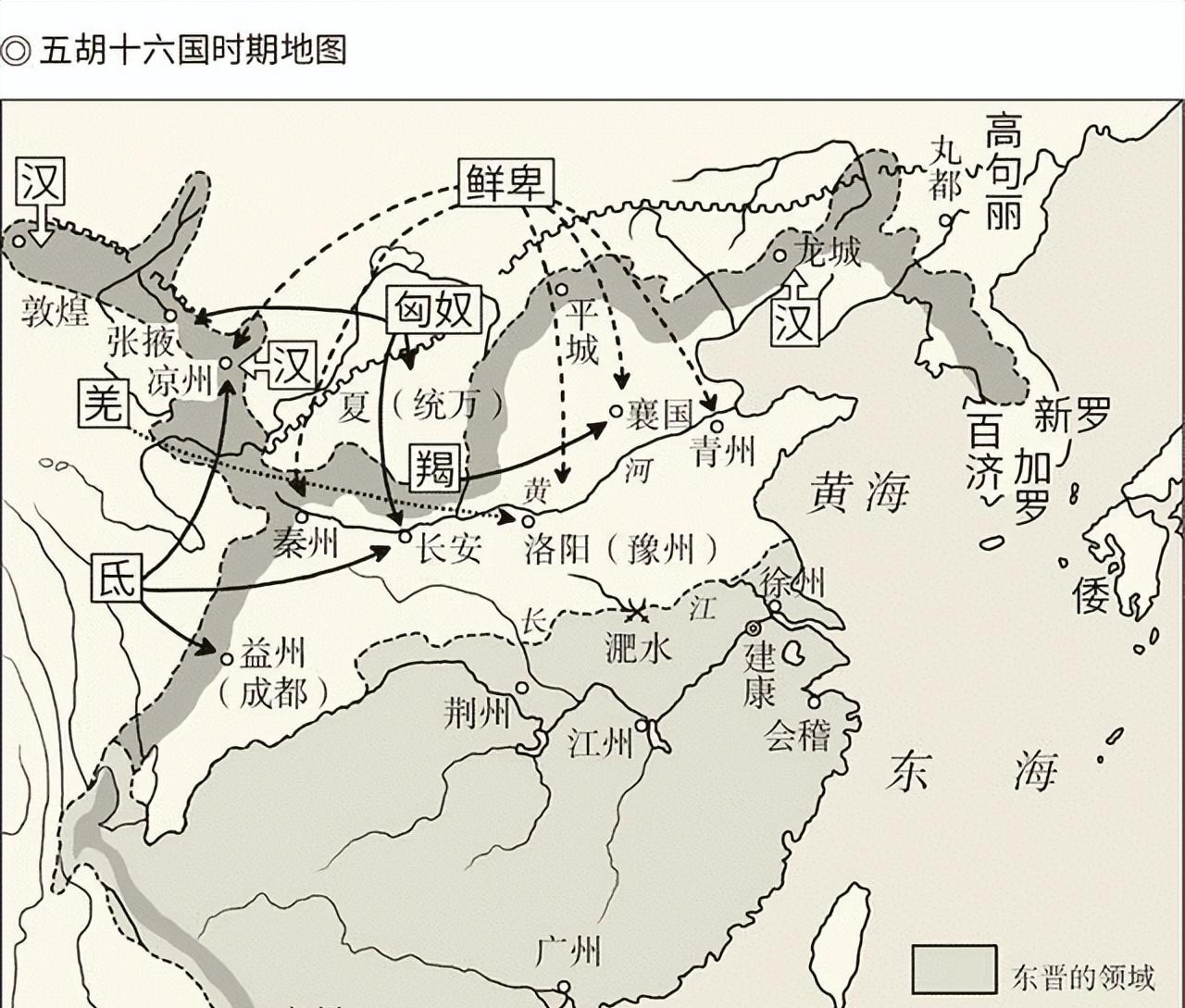

其次,证据并不只靠传说。内蒙古嘎仙洞的发现并非空穴来风,那座被考古学家认定为鲜卑祖庙的石室,让我们有了地理上的锚点;再往后,北魏孝文帝的汉化改革不是某个小小细节,而是真正把鲜卑的贵族、语言、服饰、姓氏推向融入汉文化的深水区。说白了,政治上的改制和高层通婚,比战场上的消耗更能把一个游牧群体变成“历史记忆中的一个标签”。

再者,语言学和族名的线索也很耐人寻味。明末清初把“鲜卑”音译为“锡伯”,锡伯族自称“sibe”,和鲜卑的若干古译音有明显的关联。这不是单纯的巧合,而是能把古代族群和现代民族连接起来的一条线索。更重要的是,近些年有学者通过线粒体古DNA的研究,指出现代锡伯族在基因谱系上与拓跋鲜卑存在可能的连续性。这里我要强调“可能”,科学从不会给出戏剧化的肯定,基因只是提供了坐标,而文化记忆、迁徙史和通婚史构成了地图的经纬。

不仅如此,鲜卑的“消失”还是一种文化路径的转变。北魏将拓跋氏改为元氏,许多复姓被简化,这种官方命名的改变,直接改变了后代自我认知的标签。通婚让血统稀释,语言取代让思维框架转变,定居农业让生活方式彻底不同。你可以把这看成一次民族的“城市化”,失去外表的标识,却把基因、习俗和某些眼神留在了后代的身体里。

说到今天,我们真的还能在东北的某个村落、在新疆的一个寨子里找到“鲜卑特色”的活化石吗?我认识一个叫小李的朋友,他爷爷那一代常说家里有“外来”来历,村里还有一两个老人会唱不是汉语的词儿,口音里带着某种短促的辅音。小李去地方档案馆翻了家谱,发现祖上原来是清代编入八旗的锡伯人,这种生活中的线索比任何教科书更能让人感到“历史就在我家门口”。与此同时,也有很多家庭早已完全自认汉人,年纪轻的人根本不知道自己可能带着游牧民族的基因。这种身份的隐匿与显现,本身就是当代社会在面对族群记忆时的常态。

更深一层来讲,鲜卑的命运告诉我们一个普遍的社会学逻辑:当一个小群体形成政权并与强大文明发生长期互动时,同化往往是双向的,弱势文化可能丧失形式,但不一定灭绝其影响力。鲜卑的骑兵策略、某些礼仪细节、甚至在唐代贵族身上能追溯到的基因,都在证明一种“隐形持续性”。未来十年里,随着更多古DNA样本的解析和民族志资料的数字化,我们会看到更多这类跨时空的联系被证实或修正。

那普通人该怎么办,如果你突然对“自己是不是鲜卑后裔”好奇起来?说实话,最简单的入口是在家里找线索:翻家谱、问上了年纪的长辈、看村里的祭祀习惯有没有异于周边的痕迹;其次可以去当地博物馆看一看嘎仙洞、北魏墓葬出土的物件,物件常常比文字更能激发想象;再往下,如果你愿意并且条件允许,可以咨询正规的学术机构了解古DNA检测的合规途径,但记住基因只是说明亲缘可能性,不等于文化认同。最后,也是我觉得最有意思的一点,去听一听锡伯族、蒙古族、满族那些仍保留部分游牧文化的老人讲故事,你会发现跨越千年的情绪和生活细节,是任何冷冰冰的结论都替代不了的。

说到底,鲜卑并没有“被消灭”,只是以不同方式融入了后来的社会肌理。我们当代人对自己祖源的好奇,既是一种寻根,也是一种情绪的安放。对我个人而言,知道自己可能和某个古老民族有渊源,会让我在面对城市生活的焦虑时多一层历史的延展感——那是一种“我来自很远处”的温暖,而不是孤立无援。

你家里有没有听过类似的族谱传说,或者你在老地方发现过和众不同的祭祀、语言或器物?说说你的发现和感受,越具体越好,我很想看到你身边那些被时间揉过的线索。

参考资料:《后汉书·乌桓鲜卑列传》《魏书·序纪》《乌桓与鲜卑》《鲜卑部落联盟研究》;关于嘎仙洞的考古报道及若干古DNA研究综述。