一个月前,特朗普在自家的社交平台上喊话中国,多买美国大豆,最好能翻三四倍。口气大,姿态低,像极了中西部老农在秋收前的那句求稳。时间一晃40天,他的“喊话”一点水花都没溅起来。更扎心的是,9月22号那天,中国确实掏钱买豆了,一口气订了至少10船,可签单的对象不是美国。

阿根廷总统米莱刚宣布取消大豆出口预扣税,中国的采购商跟上节奏。阿根廷农户原本被税压得喘不过气,握在手里的豆子卖不动,眼看财年要黄,突然来了实单,松了一口长气。

为什么是阿根廷,不是美国。关税战开锣之后,美国大豆被加了25%的税,这块成本像铅块一样挂在船舱上。摆到桌面上比一比,含税的美国豆要比巴西豆贵出一截,差不多一个五分之一的价差。中国买手拿着全球订单本,谁便宜谁上,哪家稳定就跟哪家做长线。这个逻辑没变。

上世纪90年代中期,那会儿中国成了美国大豆的头号买家,每年有四分之一的美豆,穿过太平洋进中国,单这门生意,一年给美国带走超百亿美元。美国农民的日子跟着水涨船高,仓里满,账上也不空。中西部小镇的咖啡馆里,收割季之后大家聊的都是来年再扩点地、换台新联合收割机。

美国一纸25%的关税贴上去,美国豆的竞争力像开了个天窗,一下漏走了。贸易的本质是选择权,买方有筹码,卖方拼性价比。你把贸易当武器,买方就去找备胎,备胎多了,主力的位置就不稳。

眼前现在正是美国大豆的收获季。往年这会儿,密西西比河口的装船线像拉面一样被拉得笔直,船靠一条走一条,运往中国的提单在调度办公室摞成厚厚一叠。今年呢,冷清。订单数量是个大大的零。仓里豆堆成山,价格比两年前跌了超过四成。玉米更惨,眼看着逼近腰斩。农资涨,农产品跌,农场主看着收支表直摇头。

美国大豆协会的主席公开讲过一句话,大意是中国市场对美国农民太关键了,想摆脱依赖根本不现实。这不是什么输不起的认账,这是链条真实的结构。美豆产能摆在那儿,仓容摆在那儿,补贴政策也摆在那儿,真正能一口气吃下大单的客户,屈指可数。除了中国,谁能做到?

再看南美这条线。8月的数字很扎眼,巴西对中国出口了1049万吨大豆,差不多把中国当月八成的进口份额包圆。巴西已经把“全球第一大豆产国”的牌子挂上了,产能越堆越高。中国过去几年做了很多前置动作,修路、修港、修堆场,跟当地公司一起搞物流改造,就是为了让豆子能更快更稳地到岸。航线打通了,成本一降再降,效率往上走,买卖就黏起来了。

阿根廷这次减税像是按下了一个加速键。政策落地当天,市场的反馈是最真实的价格信号。中国买手盯到窗口期,出手很利索,至少10船,直接把观望情绪拍在地上。阿根廷农户不问大道理,就问能不能成交,现在有了答案。南美的豆不光便宜,质量也过关。土壤肥,气候顺,豆粒饱满,含油率漂亮,压榨出油平稳,出粕指标也能打。工厂选料,讲究两点,稳定和成本,南美这两点都对上了。

除了巴西和阿根廷,中国还在铺第二、第三供应曲线。俄罗斯、乌拉圭,甚至一些非洲国家,都开始往中国发豆了。量不一定大,但意义不小。多条来源,就像多装了几层保险,把选择权握在自己手里。

美国中西部是特朗普的票仓,这些年,从县务会议到州议会,那张选票跟农产品价格捆得很紧。2028年的大选挂在前头,明年还有中期投票,谁都知道农民的情绪值多少钱。可情绪不是订单,市场不会为了谁的脸色去改变价格曲线。你把刀拿到谈判桌上,客户就把脚迈向隔壁的仓库。等你把刀收回去,隔壁已经打通了通道。

这不是谁赢谁输的段子,这是一个全球最大买家在做供应链重构。一旦重构完成,原来的路径就会长草。航线、仓单、融资、保险、检验、压榨配方,环环相扣,换一次供应地,不是“从A改到B”这么简单,是整个体系的迁移。迁移一旦稳定,回头再喊“回来吧”,成本更高,阻力更大。

中国买南美豆,不只看价格,还看态度。巴西、阿根廷愿意把生意当生意,不把关税当大棒,不把合同当筹码,这就够了。谁都知道贸易里讲长期,讲信用。讲信用最直接的方式,就是别动不动给人刀口上加码。

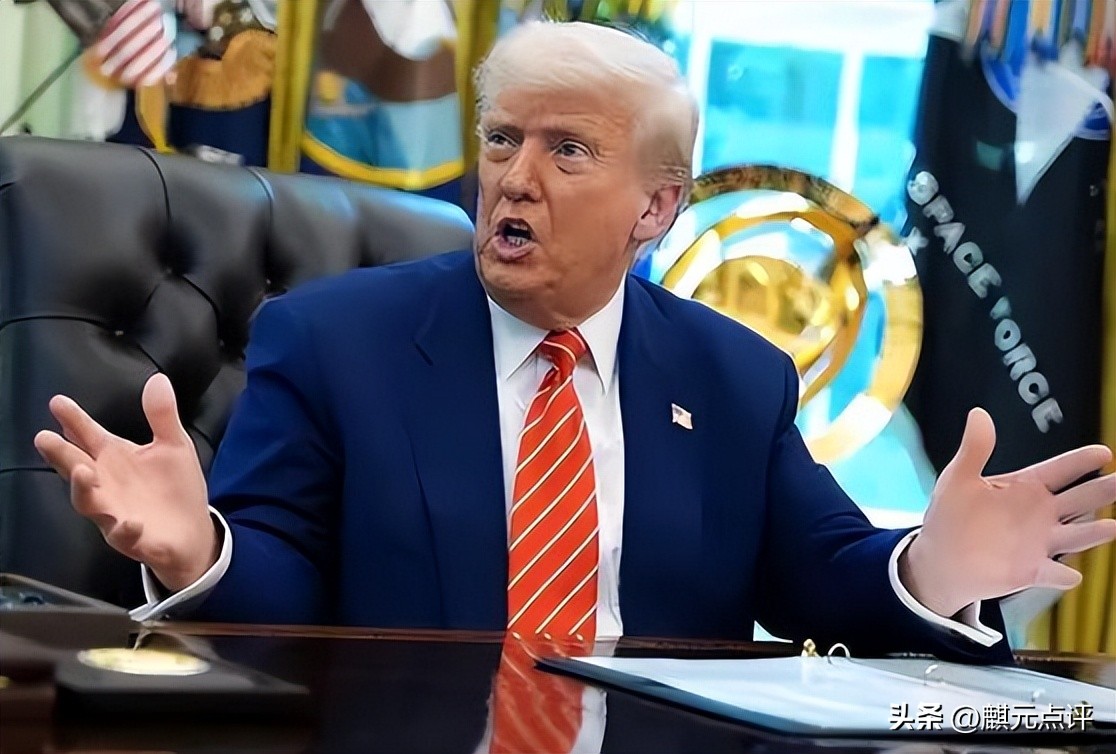

回头看特朗普那条帖文,像是一声迟来的叹气。他当然着急,他比谁都清楚中西部那几州意味着什么。美国农业部的出口表上,数字不会说客套话,曲线是实打实往下走。路透的交易台上,成交价每天跳动,价差摆在那儿。市场不会因为一句“品质第一”就改变方向。品质是敲门砖,性价比才是钥匙。