一直以来昆明都是中国家喻户晓的“春城”

一直以来昆明都是中国家喻户晓的“春城”人们赞美它的天高云淡、四季如春(大观楼,摄影师@小诗歌)▼

向往它的繁花似锦、闲适散淡(教场中路旁盛开的蓝花楹,摄影师@郑益)▼

但遗憾的是似乎除了“春城”之外大多数人对这座城市再不甚了了

那些古老文明的兴与亡战火硝烟的荣与辱千年往事的悲与喜都随着时间长河的流淌化作滇池畔的苍烟落照逐渐变得鲜为人知(滇池夕照,渔舟唱晚,摄影师@奎涛)▼

事实上这座偏居西南的“边城”远不止“春城”那么简单数千年来它虽地处边疆却数次立于风口浪尖扛起时代赋予它的使命

01缘起

今天的昆明坐落在云贵高原之上与群山起伏的横断山区不同这里的地势相对和缓(昆明位置示意,制图@巩向杰&王申雯/星球研究所)▼

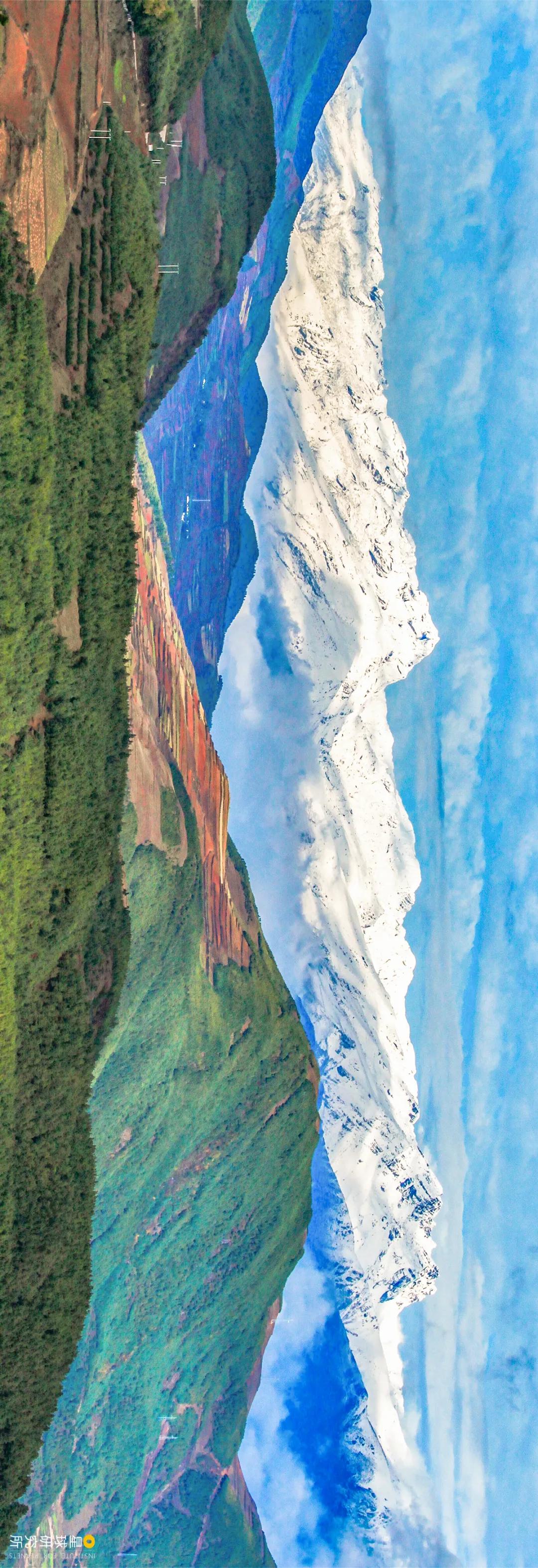

尽管其北部地区有三台山、拱王山、梁王山三条山脉南北纵列集中分布着海拔4344米的雪岭海拔4247米的马鬃(zōng)岭海拔4223米的轿子山(请横屏观看,雪后的轿子山,摄影师@何俊云)▼

但到了南部地区地壳的抬升已相对缓慢海拔基本不超过2600米(市区北部的长虫山,犹如一条蜿蜒的巨蟒,主峰海拔约2300米,摄影师@刘纲)▼

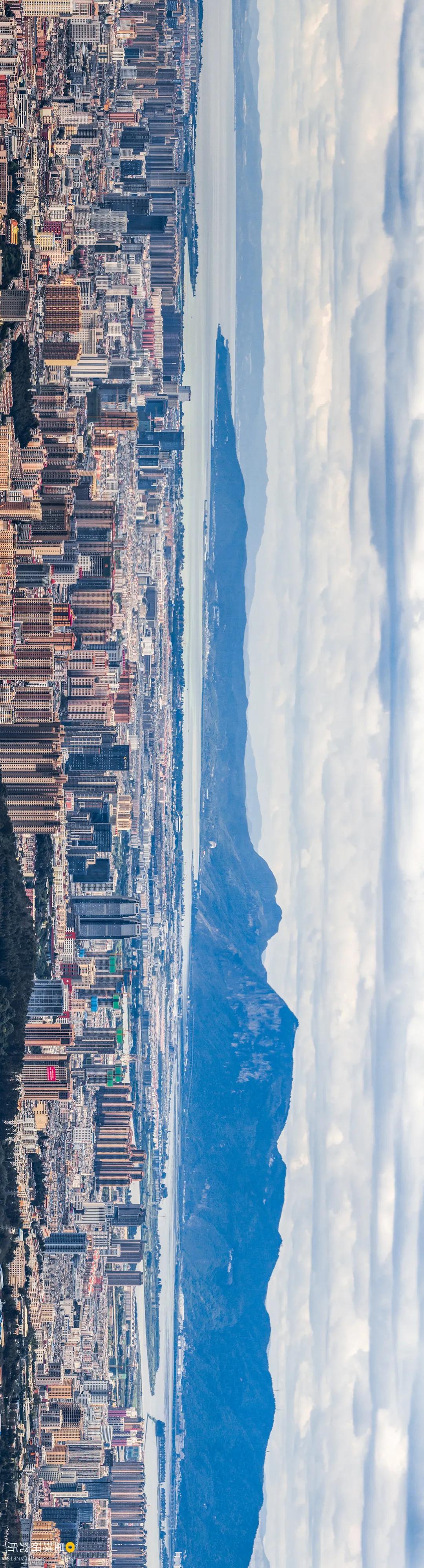

加之大地的构造运动形成巨大的断裂带纵贯全境其所经之处持续抬升的一侧成为陡崖峭壁相对沉降的一侧则陷落为盆地(请横屏观看,平坦的昆明坝子和陡峭的西山,在云南,周围较高、内部相对低平的小型盆地、河谷等都称为坝子,摄影师@山山)▼

最终形成了“北高南低、盆地错落”的基本地理格局(昆明地形示意,制图@巩向杰&王申雯/星球研究所)▼

正是这样的地形加之其位于北纬24°附近的高原之上便塑造了昆明独特的气候

每年夏半年(5月-10月)来自印度洋和太平洋的暖湿气流从西南方和东南方长驱直入在山地的拦截下形成丰沛的降水

相较之下冬半年期间(11月-次年4月)则多受到西方干暖气流的影响因而湿度降低、天干物燥(昆明全年降水量分布,其中85%以上的降水集中在夏半年,制图@巩向杰&王申雯/星球研究所)▼

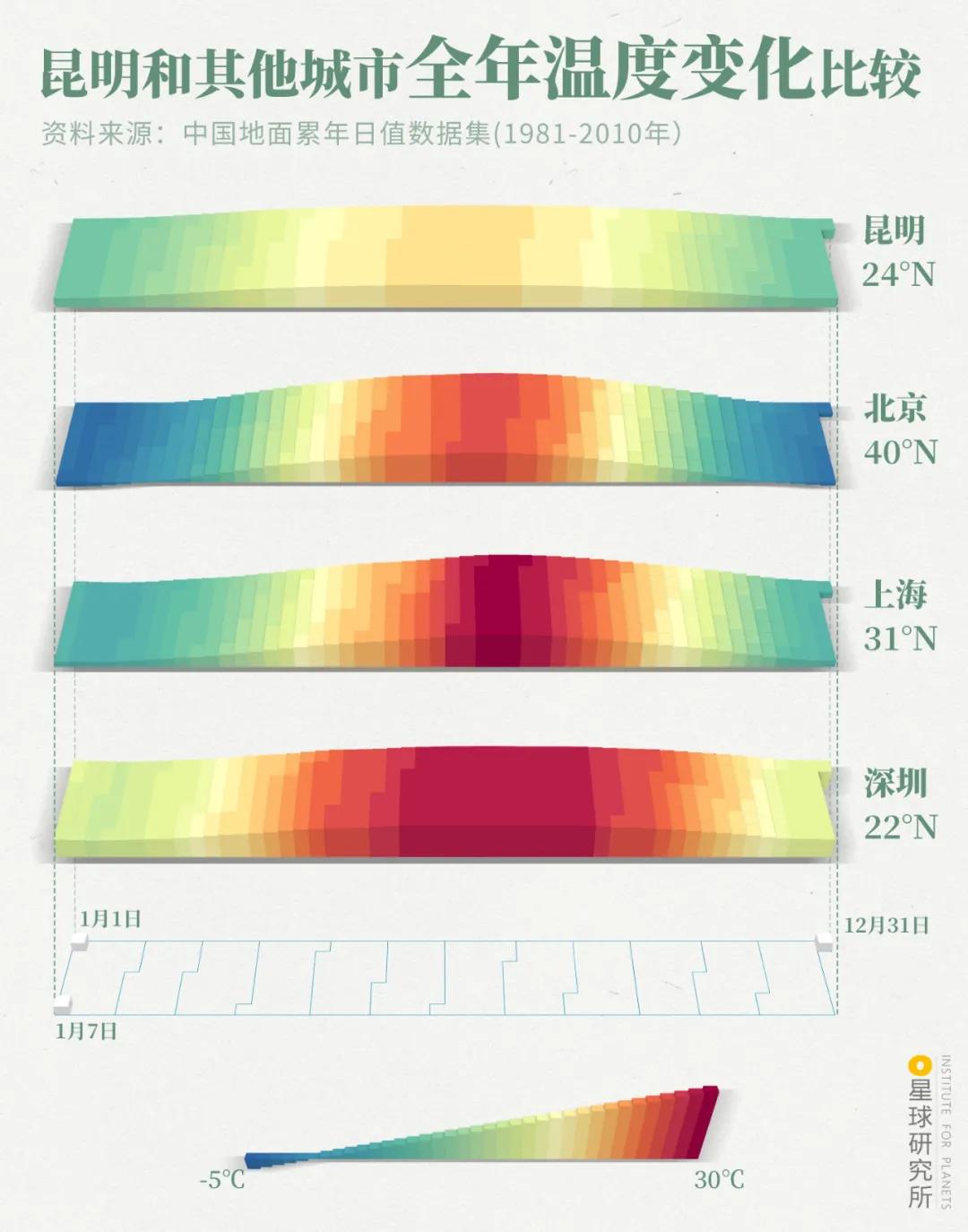

与此同时夏半年里大量的云层和降水可削弱太阳辐射冬半年里北部群山则阻挡着冷空气南下

最终昆明的夏季变得潮湿且凉爽冬季则干燥而温暖(昆明和其他城市全年温度变化比较,制图@巩向杰&王申雯/星球研究所)▼

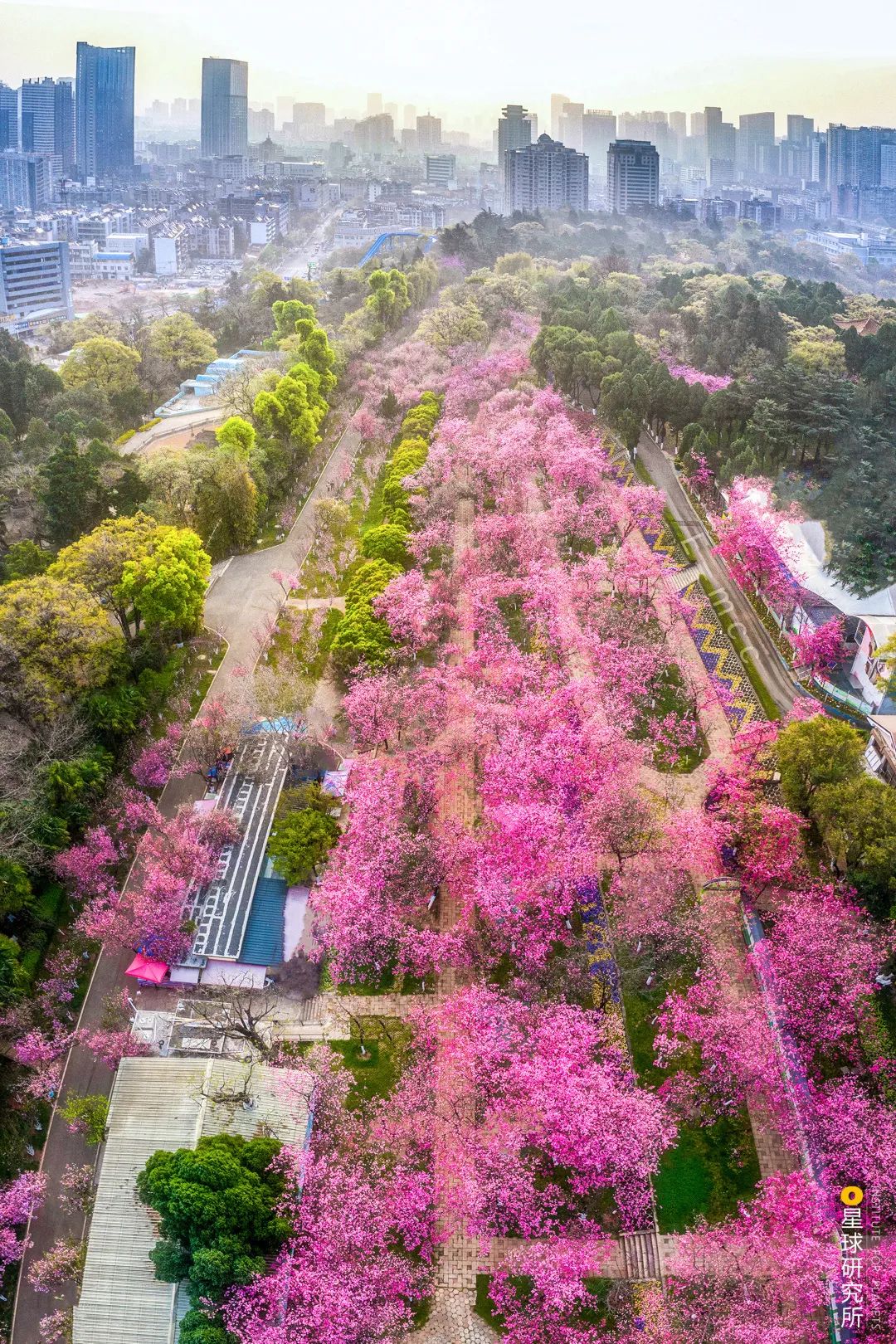

于是在这里不仅一年四季都有鲜花盛放正所谓“天气常如二三月,花枝不断四时春”(上文引自明·杨慎《滇海曲》;下图①圆通山的樱花,摄影师@卢思璇;②晋宁昆阳街的蓝花楹,摄影师@段炳旭;③螳螂川旁的向日葵,摄影师@郑益)▼

每年秋冬之际更有数以万计的红嘴鸥从遥远的西伯利亚跋涉至此度过一个温暖的冬天(1985年起,成群的红嘴鸥开始到昆明过冬,下图为翠湖上空的红嘴鸥,摄影师@苏剑飞)▼

而另一方面充沛的降雨长年累月冲刷地表或令岩石溶解、大地重塑形成石林、溶洞等喀斯特景观(“岩石”主要指碳酸盐岩;下图①昆明石林,②九乡溶洞,摄影师@石耀臣)▼

或在淋溶作用下令铁元素在土壤中富集、沉淀、氧化形成色彩明艳的红色大地(东川红土地,摄影师@范峻川)▼

水流不断汇聚成为江河蜿蜒远去沿途之中或遇断崖绝壁飞流直下(大叠水瀑布,落差达88米,比著名的黄果树瀑布还要多出10余米,摄影师@李昆)▼

或在高原边缘急剧下切劈山成谷(普渡河峡谷,摄影师@朵洱平)▼

又或是汇入低洼的盆地中聚水成湖(阳宗海,因断陷形成的构造湖,摄影师@潘泉)▼

其中尤以滇池的水面面积最为广阔古人称之为

五百里滇池时至今日仍是云南省第一大湖泊(根据《滇池水利志》,唐宋时期滇池湖面面积约510平方千米;下图请横屏观看,滇池环湖南路,摄影师@山人)▼

正是这样一片大湖周围气候温和、水源丰沛、土地肥沃极为适宜人类繁衍生息尽管长久以来这里都与中原腹地相隔千里但也正因如此赋予了这片土地独特的使命也造就了它2000多年的风云传奇

02文明的前线

早在商周时期云南的铜、锡矿产便源源不断地输入中原但直到战国秦楚争霸之际楚将庄蹻(qiāo)率军沿长江而上一路攻至滇池地区中原王朝的史书工笔中才有了关于这片土地最早的记载(引自《史记·西南夷列传》)▼“…蹻至滇池,地方三百里,旁平地,肥饶数千里…”

然而这支楚国军队还未来得及班师回朝返程的道路便被秦军拦腰截断无奈之下便改从当地习俗建立“滇国”(滇王之印,汉武帝时授予滇王的印玺,证明了滇国确实存在,但“庄蹻王滇”的记载仍有待考证,摄影师@何俊云)▼

尽管此后神秘的滇国再没留下文字史料却史无前例地利用青铜器记录下了当时的社会百态从动物、人物、建筑到战争、狩猎、祭祀(西汉时期二人盘舞鎏金铜扣饰,人物身着长裤,形态独特,出土于石寨山古墓群,摄影师@苏李欢)▼

其铸造技艺之精湛令人难以想象这是一个早在2000多年前诞生在“边陲之地”的青铜文明

而在这些栩栩如生的场景中有束着椎髻(chuí jì)的“滇人”头梳双辫的“昆明人”甚至高鼻深目的异域人等(上文引用汪宁生观点;下图①战争场面、②狩猎场面、③杀人祭铜鼓场面贮贝器顶盖,均为西汉时期文物,出土于石寨山古墓群,摄影师@段炳旭)▼

可见在当时这片偏处西南的土地已然成为不同文化间碰撞融合的前线而这种融合将伴随着中华民族的历史同生同长

时至唐朝时期滇池周边的爨(cuàn)氏部族被南诏国兼并野心勃勃的南诏王看中了这里优越的地势正所谓“山河可以作藩屏,川陆可以养人民”(上文引自南诏德化碑碑文;下图请横屏观看,西山、滇池和昆明坝子,摄影师@陈肖)▼

于是在滇池北岸一座新城拔地而起从此地出发北可达成都、南可至越南与东部地区的联系比大理更加紧密是南诏国“开拓东进”的前哨史称“拓东城”(昆明周边古驿道路线,注意:古道名和地名在不同时代有所差异,制图@郑伯容&陈志浩&王申雯/星球研究所)▼

虽然最初的拓东城只是一座周长3千米的狭长土城但随着南诏国东征西讨大量唐朝的移民迁徙至此

于是在这里既可见当地独特的观音崇拜(今圆通寺,曾为南诏时期的观音庙“补陀罗寺”,后经多次重建、改建,摄影师@李贞泰)▼

也不乏与中原如出一辙的佛塔宝刹(东寺塔,始建于南诏时期的觉照寺中,与西安小雁塔形制相同,今寺已毁,摄影师@郑益;另注:拓东城在南诏国后期改名鄯阐城,并持续至大理国时期)▼

尽管此后传奇一时的南诏、大理相继破灭但随着云南全境被纳入中央王朝的版图昆明也成为了

元朝时期

云南行省新的政治、经济、文化中心

自此以后中央王朝的影响更加深刻随蒙古军队而来的伊斯兰教开始生根发芽中原传入的禅宗佛教更是香火不绝(西山华亭寺,始建于元朝,摄影师@王瑞)▼

儒学的兴盛催生了当地第一座孔庙一时间可谓是“三教汇聚”“诸子争鸣”(文庙,元朝原址在五华山下,清朝时移至现址,摄影师@山人)▼

更重要的是中央王朝充足的人力、物力以及更加先进的水利技术足以支撑人们开展更大规模的城市建设

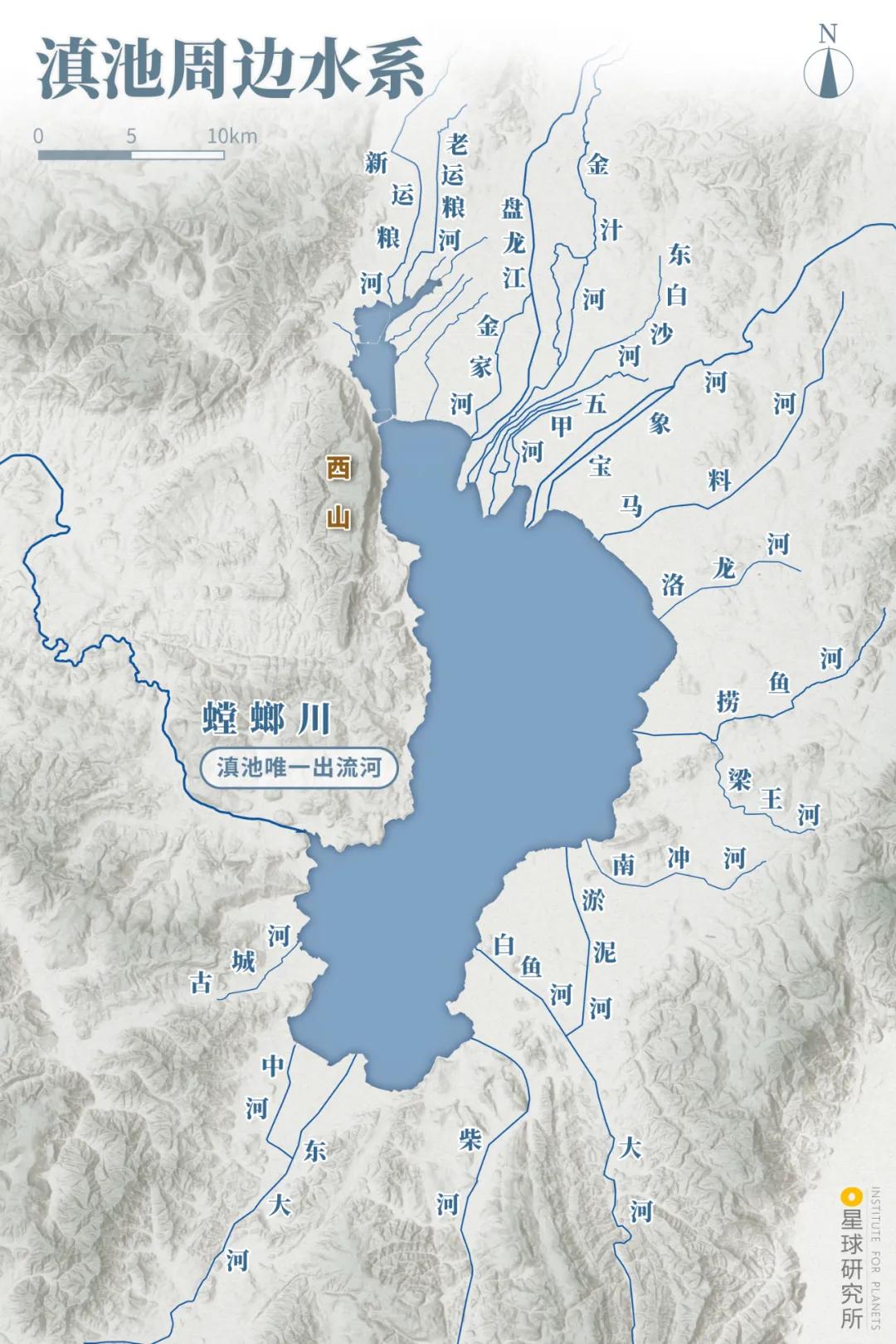

曾几何时滇池的入流河道多达35条但出流河道却仅有1条加之降水集中、河道淤塞往往旱季灌溉缺水、田地干涸雨季却洪水漫溢、泛滥成灾(滇池周边水系,制图@巩向杰&王申雯/星球研究所)▼

于是在当时的云南“省长”赛典赤·赡思丁的带领下人们在滇池上游修筑水库以拦截洪水、调蓄水源(赛典赤时任云南行省首任平章政事,相当于现在的省长;下图为松华坝水库,元朝谷昌坝水库原址,今水坝为现代重建,摄影师@代保忠)▼

在中游疏浚河道、筑闸建坝以分流洪水、灌溉农田(盘龙江,滇池流量最大的入湖河道,摄影师@李昌华)▼

在下游则拓宽海口、降低河床以泄滇池之水(海口,滇池唯一的出水口,摄影师@陈肖)▼

浩大的工程令滇池水位迅速下降湖面面积相较唐宋时期缩小了近100平方千米而水面退却之处则留下万顷沃土良田和众多的湖塘清潭(翠湖,古时曾是滇池的一部分,摄影师@刘纲)▼

有了更多土地昆明的农业、贸易越发兴盛城市也欣欣向荣相传著名旅行家马可·波罗也感慨这里“工商甚众”称之为“壮丽的大城”(人们为了纪念赛典赤建造的忠爱坊,曾毁于火灾,现代重建,摄影师@李秉航)▼

但这座城市的融合之路却不止于此

明朝时期

在屯田定边的政策下超过300万汉族移民浩浩荡荡迁入云南境内文化融合的规模也随之迎来鼎盛

此时的昆明不同宗派的佛教“汇聚一堂”各色佛塔寺庙遍地开花(官渡古镇妙湛寺前,建于同时期的双塔和金刚塔,摄影师@卢文)▼

道教也盛极一时宫观殿宇随处可见(建于西山峭壁上的道观三清阁,摄影师@何盛)▼

而随着城市规模的扩大中原城池的经典格局逐步显现砖墙高大坚固城门镇守各方道路经纬交错中轴线纵贯南北精美的牌坊更是遍布城内与流传千年的古老传说交相辉映(金马碧鸡坊,由于土地富饶,昆明自西汉时便有金马神、碧鸡神护佑的传说,摄影师@李秉航)▼

至清朝晚期这座西南边城已是“足与楚蜀比肩”的“大都会”了(上文引自《道光云南志钞》,下图①金殿钟楼,②金殿内部,始建于明代,清代时由吴三桂以250吨纯铜重建,摄影师@早彦铭)▼

至此2000多年的历史中昆明一直立于西南与中原地区文化融合的前线地带

这种融合令其从部落星碎的“蛮夷之地”逐渐崛起为一座壮丽的边城也为浩瀚的中华文明增添了独特的色彩(今天昆明少数民族户籍人口占比仍达到16%,下图为石林“阿诗玛”石峰,“阿诗玛”是云南彝族的经典传说,中国非物质文化遗产之一,摄影师@万诱引力)▼

然而随着封建王朝的衰弱列强入侵、国门洞开这座西南边城又不得不承担起作为大后方的历史使命

03民族的后方

于是在这里先后诞生了云南第一座近代工厂西南地区第一条铁路以及全国第一座水力发电站(请横屏观看,滇越铁路,最早建成于1910年,摄影师@饶颖)▼

与此同时为了迅速培养军官、扩编新军清政府在昆明创办云南陆军讲武堂在开办后的20年中培养了超过4000名军官其中便包括朱德、叶剑英等著名革命将领(云南陆军讲武堂,后改名为讲武学校,摄影师@卢文)▼

虽然清政府最终也没能摆脱覆灭的命运但中国革命的火种就这样在这座边疆之城中埋下并一次次在国家危急存亡之秋燃起燎原之势

1911年10月30日(农历九月初九)重九起义在昆明爆发与武昌起义遥相呼应加速了清王朝覆灭的进程

1915年12月25日护国运动在昆明爆发成功迫使袁世凯取消帝制(护国大厦和护国起义纪念碑,摄影师@施扬)▼

1945年12月1日一二·一运动在昆明爆发在全国掀起了反对内战的高潮(一二·一运动是由西南联大、云南大学、中法大学等高校的青年学生发起的反内战罢课运动,后得到全国各地的响应,下图为云南大学会泽院,摄影师@石耀臣)▼

尤其在抗日战争期间尽管云南人口仅有约1200万但仍有约37万“滇军”奔赴前线相当于每6个青壮年男性中就有1个上阵杀敌(上文数据源自昆明市文产办《昆明三万年》,下文引自冼星海等人创作的第60军军歌)▼“云南是60军的故乡,60军是保卫中华的武装”

然而在日本侵略者猛烈的炮火下东部地区的大量国土还是纷纷沦陷人们不得不向西部腹地转移昆明再次“临危受命”成为重要的后方基地之一

自此以后众多工业企业迁入昆明源源不断地为全国提供着机械、冶炼、化工、纺织等工业产品是抗战后方仅次于重庆、成都的第三大工业基地(昆明钢铁厂,前身为1939年创办的中国电力制钢厂,摄影师@谢宜平)▼

众多金融企业迁入昆明至抗战末期银行数量较战前翻了5倍商业街道财富聚集、车水马龙(南屏步行街,至今仍是主要的金融、商业街道之一,摄影师@俞乐)▼

众多高等院校也迁入昆明尽管校舍简陋、条件艰苦却是大师云集、人才辈出赫赫有名的西南联大更堪称中国大学史上的一段传奇(国立西南联合大学部分教授,制图@王申雯/星球研究所)▼

与此同时东部地区大片国土的沦陷也令西南地区成为全中国仅存不多的对外交通出口正所谓(滇缅公路《筑路励民歌》,引自昆明市文产办《昆明三万年》;此歌词流传甚广,但原始出处仍待进一步考证)▼“竭力打开生命路,运粮利器到疆场。杀彼日魔,救我国亡!”

以昆明为起点战前便建有滇越铁路此后为防止滇越铁路被破坏又修滇缅公路而后滇缅公路被切断则再辟驼峰航线可谓一次又一次在敌人的轰炸和封锁中夹缝求生(抗战时期昆明主要对外交通路线图,制图@巩向杰&王申雯/星球研究所)▼

然而这一条条后方通道的背后又何尝不是沉重的代价

为防止控制越南的日军通过滇越铁路入侵云南人们不得不自行拆毁部分大桥和铁轨奔驰了30余年的运输通道就此中断(滇越铁路呈贡段,摄影师@饶颖)▼

近20万人风餐露宿肩挑人扛打通的滇缅公路在抗战期间共运输物资近50万吨但在筑路工地上却是三千余人永远长眠

穿越崇山峻岭的驼峰航线沿途气候恶劣、地形复杂当超过65万吨物资被送往中国战场却有500多架飞机和1500多人消失在了重重山间(昆明巫家坝机场,曾是驼峰航线的终点站,2012年已停用,摄影师@何俊云)▼