17句城市口号,揭开湖北每座城的野心与不安

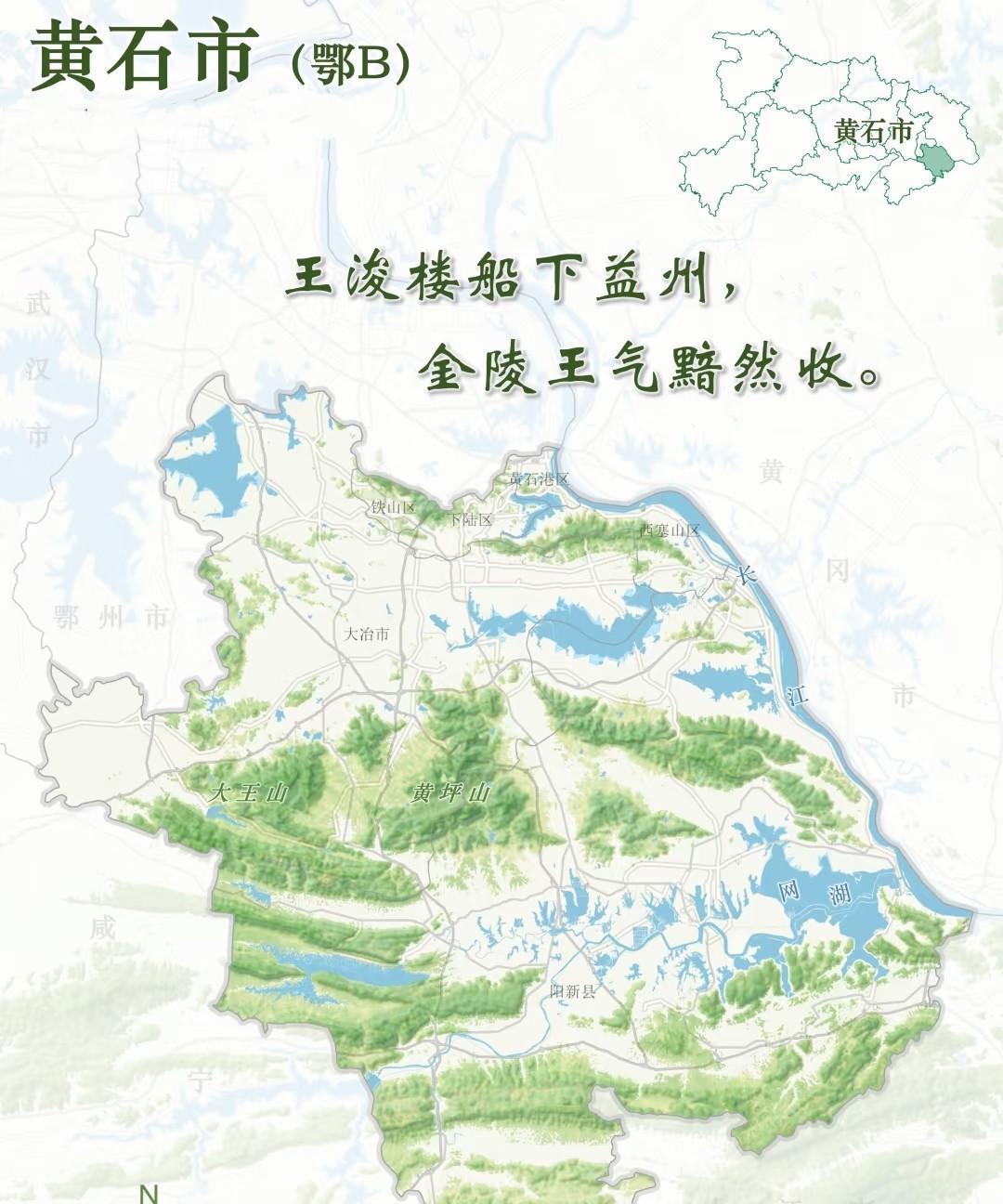

前几天我把一张湖北各市的宣传口号看了又看,像翻字帖一样简单,却让我越看越心慌。说实话,口号不只是好听的标语,它们像一面镜子,照出一座城的骄傲,也照出它的焦虑。武汉说自己是“江润三镇、城通九州”,这既是自信,也是对未来担当的宣示;黄石把“点石能成金、一火三千年”挂在嘴边,既在讲历史,也在问路:矿业之后,我们怎么办?

走一圈这些名字,你会发现一个清晰的脉络:有以交通和 hub 为名的承接者,有以矿产、农产为根的传统强者,也有以文化和生态为牌的后来者。武汉靠长江、铁路和航运把资源吸引过来,这给它更多转型的底气。十堰既有武当山的文化吸引力,又有“中国汽车城”的工业肌肉,这种“山水车城”的混搭,既是优势也意味着平衡的成本。宜昌把“来电”写进口号,不止是水电,更是想变成一个有活力的城市节点。读这些口号,我想到了我朋友老赵,他前几年还在十堰的零部件厂里加夜班,最近被厂家劝着去参加技能提升培训,厂里在做电动化改造,他既兴奋又担心,这种小人物的选择,正是城市命运的缩影。

不只有工业和交通的角逐,文化遗产和生活烟火也在争夺城市未来。随州的曾侯乙编钟、恩施的土家风情、黄冈的“此心安处”都不是简单的旅游卖点,它们可以是教育、科研、夜间经济的入口。潜江把小龙虾做到“虾乡”名片,已经开始把产业链向餐饮、旅游和体验经济延展,我有个朋友小李就在潜江开了个以龙虾为主题的民宿,旺季里生意好到让人怀疑人生,但淡季里他又得面对人力和供应链的考验。这种季节性和联盟性的问题,是很多以单一产业起家的城市都要面对的现实。

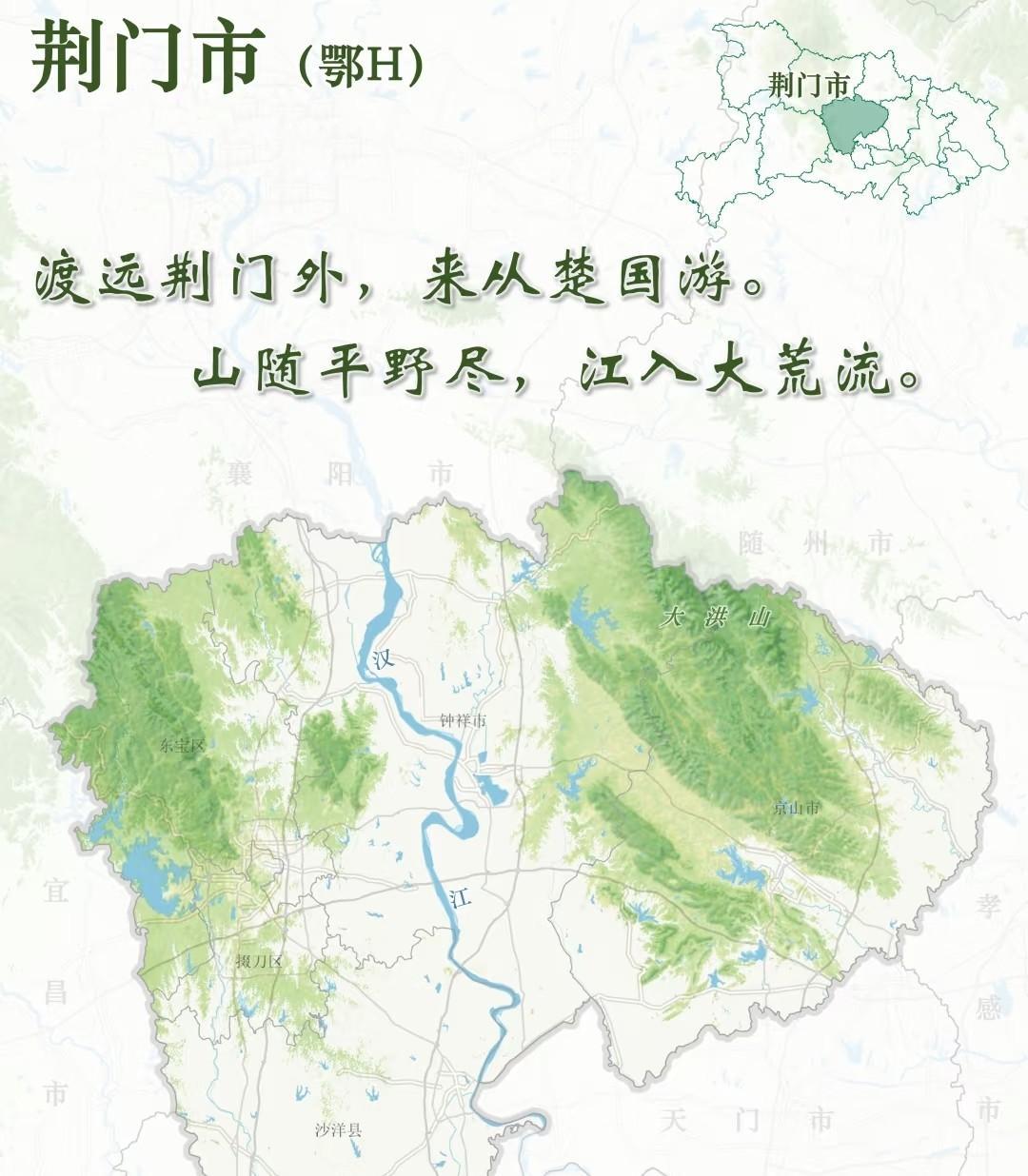

要把一句口号变成持续的竞争力,不只是打个活动和做个节庆那么简单。要把产业链做深,先要补好基础设施的短板,比如冷链物流、标准化加工和品牌包装,这对像仙桃的莲藕和潜江的小龙虾尤其重要;要把文化资源变成长期的价值,就得把博物馆、学术研究和社区教育串起来,让曾侯乙的编钟不仅是展柜里的宝贝,更是一门可以被高校和企业共同开发的文化产业;要留住人心,城市要在住房、教育、医疗和夜间生活上做到可见的改善,让年轻人愿意留下来试错和创业。这些话听着像大道理,但在我邻居张姐所在的荆门,她们街区的老厂改造成了创意市集,才发现街区文化带来的客流是可以持续的,只要配套跟上。

未来十年,湖北的城市竞争不会是单点突破,而更像是一场群体的转型接力。武汉的交通优势会继续放大,但要避免“资源只进而不出”的窘境;中小城市如果能把传统优势和新服务业结合,比如把荆州的历史文化做成沉浸式体验,把襄阳的故事和文创结合,便可能在区域分工中找到自己的定位。说白了,口号能带来的不是一时的流量,而是一种长久可见的生活改善和就业机会。

不得不说,城市的口号有时候像一张名片,有时候像一出戏。真正能留住人的,不是华丽的词藻,而是日常的烟火气与看得见的未来。湖北的这些城市,既有历史厚重、也有产业根基,现在需要的是把口号背后的东西做深做实,别让一句漂亮的话,成为掩饰焦虑的贴纸。

你家乡的口号是什么?它背后藏着哪些机会或难题,或者你在那座城市里有哪些亲历的故事,来讲讲你的感受吧。