潮新闻 记者 王艳琼

这个九月,戏曲悠扬之江大地。

从9月5日至25日,第十九届中国戏剧节精彩上演,汇聚全国42部优秀剧目,除杭州主会场外,温州作为重要展演地,承办12部剧目。

据数据统计,戏剧节温州展演活动持续十天时间,温州数万观众自发走进剧场,戏剧节温州地区每场平均上座率约80%。

这也是温州第二次承办中国戏剧节活动,本土四部剧目分别入选此次戏剧节参演及展演剧目,创下新高。其中南戏瓯剧《杀狗劝夫记》参演中国戏剧节,还将于23日在杭州主会场上演。

温州素有“南戏故里”之称。此次全国优秀剧目汇聚温州意味着什么,温州缘何“有戏”?

瓯剧《杀狗劝夫记》剧照。温州市瓯剧艺术研究院供图

一场寻根溯源的盛宴

戏从温州来,好戏在温州。从开幕大戏越剧《琵琶记》,到压轴登场的河北梆子《密云十姐妹》,本次温州展演剧目,场场不一般。

戏剧荟萃,兼具民族风情和时代韵味。温州展演剧目包括广州潮剧、西安豫剧、海南琼剧、新疆曲子剧、满族新城戏、漳州歌仔戏等,展演场地覆盖温州鹿城、龙湾、永嘉、平阳等,让广大戏迷过足戏瘾。

值得一提的是,温州本土剧目经过创排走进观众视野。新版越剧《琵琶记》融合温州鼓词串场,让人眼前一亮;昆剧《监察御史徐定超》偏向话剧式演绎,实现雅俗共赏;木偶戏《高机与吴三春》采取高台木偶,展现逼真效果。

其中,平阳木偶戏首次作为独立剧种登上中国戏剧节舞台,标志着这一古老艺术进入更广阔的主流视野。

新版越剧《琵琶记》。单晓叶 摄

登上杭州红星剧院的舞台前,由温州市瓯剧艺术研究院创排的南戏口碑之作《杀狗劝夫记》,特地在温州组织了答谢专场表演。该剧改编自宋元南戏“四大传奇”之一,自1999年创演以来不断打磨完善,最大程度还原南戏古韵,设置古戏台,融入温州方言,让观众沉浸戏里戏外。这也是该剧目首登中国戏剧节,见证一场千年戏曲的历史回归。

“百戏之祖是南戏,南戏故里在温州。”南戏形成于北宋中叶,诞生在温州民间,最早被称为“温州杂剧”“永嘉戏曲”。中国现存最早、最完整的南戏剧本《张协状元》,为温州九山书会编演,至今仍在展演。

本次戏剧节启幕前,剧目提升会也选在温州举办。“全国优秀剧目汇聚温州,让广大戏剧工作者回望初心。”中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉表示,中国戏剧节走进“南戏故里”也是溯源寻根之旅。

“当戏剧节大幕拉开时,我们都不要忘了这些戏都是从温州‘南戏故里’再一次提升、再一次出发。”上海市文联驻会副主席、上海市戏剧家协会主席谷好好认为,在戏曲的持续演绎中,传统戏曲文化也将迎来传承、创新和发扬。

戏曲盛宴全民共享

“吃吃嬉嬉眙眙戏”,这句温州俚语,透露戏曲生活在温州民间的“含金量”。

亲临戏剧节现场,记者发现观众覆盖不同年龄层次,有八九十岁的资深戏迷,也有90后00后的年轻观众,不少父母带着孩子前来体验。“戏曲不是古老的,而是鲜活的艺术。”走出剧场,80后观众王欣欣分享感受。

戏曲盛宴全民共赏。为了让戏迷们过足戏瘾,此次戏剧节开展系列配套活动,热闹衍生到场外——

在温州大学育英大礼堂,永嘉昆剧团携《监察御史徐定超》表演,成为校园“艺术思政”大课程的新形式。温医大生物专业研一新生张同学感慨,作为在温州求学的外地学子,通过戏剧了解到温州不仅是商业繁荣之地,更是文化积淀深厚之所。来自孟加拉国的留学生海蒂听得入迷,观赏后赞叹:“这有助于我更好地了解中国文化和历史。”

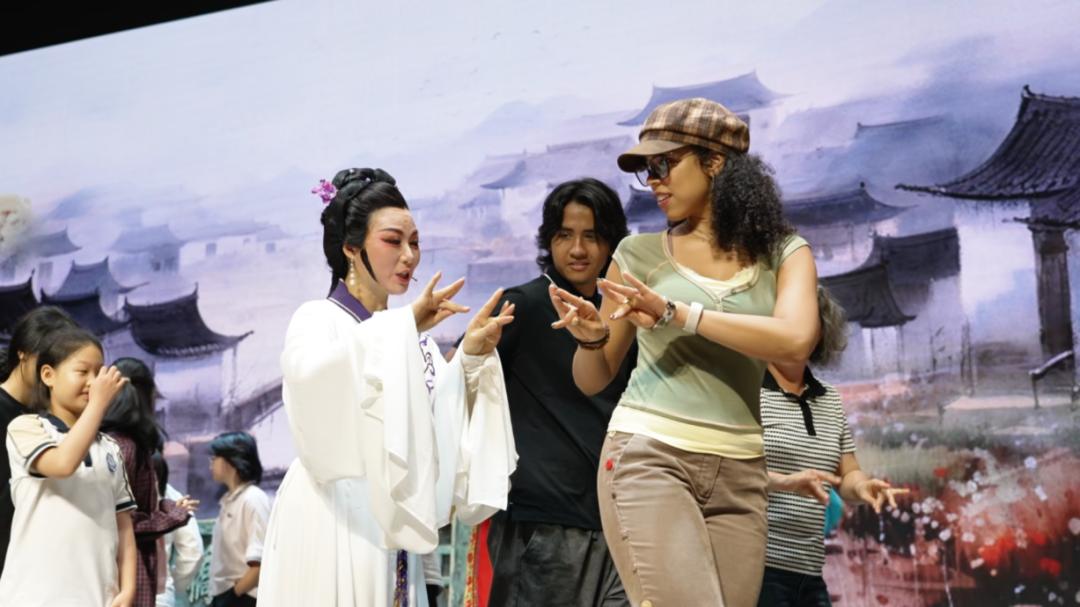

虽未入选戏剧节,乐清越剧团精心编排《洗马桥》作品走进温州肯恩大学,将表演时间压缩在80分钟,保留核心韵味同时,考虑学生观赏感受。剧团面向留学生设置了互动环节,搭建起跨文化交流的桥梁。一名美国交换生表示:“即使听不懂唱词,也能从演员的表演中感受到情绪,体会戏曲魅力。”

乐清越剧团走进温州肯恩大学,外国学生学习越剧身段。学校供图

整座城市也化身成“没有围墙的剧场”。戏剧节期间,位于鹿城九山书会,来自温州民营剧团的10个剧目轮番展演,涵盖瓯剧、京剧、越剧、木偶戏等种类,引来市民欢聚。现场评委之一、中国戏剧梅花奖获得者姚百青认为,“民营剧团表演扎实,民间群众观戏投入,直观体现出当下温州戏曲发展的蓬勃活力。”

据不完全统计,目前温州登记在册的民营剧团有100多家,全年演出近3万场,惠及观众超千万人次。

借助此次活动,温州还创新开展“一张机票免费看大戏”活动,让乘机旅客可免费观戏并游览温州多个景区。“南戏故里寻踪”戏曲主题旅游线路,串联五马历史街区、九山书会等文化地标,带给游客“观好戏、游名城、品文化”的多维体验。温州真正把一场艺术盛会,办成了人民的节日。

作为戏剧节配套活动,鹿城九山书会开展民营剧团折子戏展演吸引市民聚集。部门供图

“南戏故里”焕发新生

“欣喜看到温州戏剧的繁荣,戏剧节回归‘南戏故里’,具有特殊的历史意义和时代价值。”在第十九届中国戏剧节温州地区展演活动闭幕式上,中国戏剧家协会分党组成员、副秘书长王春梅女士致辞说道。该协会向温州市委宣传部颁授纪念牌,不仅是对温州文化工作的认可,更是对“南戏故里”文化品牌的充分肯定。

第十九届中国戏剧节温州地区展演期间多次开展剧目点评会。单晓叶 摄

这是一场盛大“回归”——

“南戏故里”的文化影响力正在提升。本次戏剧节期间,戏剧名家集中在温州多次开展点评会。越剧《琵琶记》被赞“遵循写意戏剧美学”,昆剧“深耕地域文脉演绎廉政故事”。这些专业点评不仅是对剧目的把脉问诊,更为戏曲创作指明了方向。中国艺术研究院戏曲研究所研究员、博士生导师孙红侠感触很深,在守正创新中见时代灵魂,温州戏剧发展为全国剧目创新发展提供借鉴。

《2023年春节戏曲晚会》在温州录制,温籍艺术家、国家京剧院一级编剧池浚担任晚会策划、撰稿,此次携琼剧《黄道婆》回乡,他坦言见证“南戏故里”迎来高光时刻,“这场盛会也为温州本土剧种提供了交流展示的平台,在与全国戏剧的切磋中展现风采、提升实力,最终实现互相促进、共同发展。”

此次戏剧节期间,“温州戏曲文化艺术发展专项基金”成立。单晓叶 摄

这也是一场华丽“出发”——

“南戏故里”为传统戏曲的传承与发展提供了“温州样本”。近年来,温州市启动了南戏文化巡演“戏从温州来”南戏经典文化品牌活动,先后走进京津冀、长三角、粤港澳、川渝等核心城市,不断促进戏曲文化的交融创新。温州组织开展“温州南戏新编”“宋韵南戏文化会市”“戏曲寻根南戏文化季”等系列工程,也有力推动南戏文化的发展繁荣。目前,温州已先后创排瓯剧《兰小草》《朔门潮》,越剧《风乍起》《柳市故事》《霞光》等戏曲佳作。

此次戏剧节为温州注入新的艺术活力。期间,“温州戏曲文化艺术发展专项基金”成立,11家本土企业及单位注资,将用于戏曲创作、演出推广和人才培养等领域。同时,纪录片《戏从温州来》正式开机,将系统梳理中国戏曲九百年的演变历程,实证南戏作为“中国戏曲活化石”的文明价值。种种迹象说明,千年文脉在当代焕发新生。

展演活动落幕,但戏剧的艺术魅力仍在延续。温州这出“好戏”越唱越新,持续唱响!

“转载请注明出处”