九月上五台山,别被这些细节坑了:门票、1080级台阶和你不知道的许愿规矩

我刚从五台山回来,路上还在回味那种冷空气里燃起一炷香的安静。说实话,那里既有宗教的庄严,也有旅游的繁忙,很多人到了景区才发现自己忘了最关键的事。反正我是这么觉得,准备工作做得好,你就是朝圣;准备不到位,就会被排队、寒风和体力拖垮。

关于门票和预约,这次我亲眼看见两个队伍完全是两种命运。成人票是135元,可以提前在景区公众号预约,通常可以预约到1到5天内的时段,预约时还能领到两次寺庙的免费讲解券;学生票大概是70元,现场办票要带身份证和学生证。退伍军人和60岁以上老人凭证免费入园。记住节假日、初一、十五那种日子,没预约的后果不是吓唬你,我朋友小李就站在队伍里等了两个小时,最后不得不改行程。所以我的建议是别靠运气,提前把预约、身份证件和出行时间都安排好。

寺庙打卡比你想象的更讲规矩,很多地方都讲究“进殿三拜”“许愿要写名和住址”的传统。殊像寺是文殊菩萨的道场,适合许学业和智慧的愿望;塔院寺的白塔是标志景点,适合静下心来念经;菩萨顶和黛螺顶都需要登约一千多级台阶,是体力活也是心路历程。别把许愿当做随便的“清单”,这里很多师父会提醒,愿望不宜超过三个,实现后要记得来还愿,很多人因为不了解规矩被志愿者善意提醒过渡。还有些细节要注意,不要在路边随便买香,有的寺庙会免费供应香火,触摸佛像或用手指指向佛像也是不礼貌的行为,进出大殿的偏门进右出之类的习俗都是真实存在的。

天气和穿搭比你想的更关键,九月末到十月初昼夜温差可以很夸张,白天可能穿着T恤就能应付,早晚却冷到需要羽绒。去东台顶看日出那天我差点被冷哭,清晨的风切割得人骨头都觉得凉,所以必须带够保暖层,分层穿衣是实操中的王道。雨具也别省,五台山的天气多变,一把轻便雨衣和防滑的平底鞋能救你无数次跌倒和狼狈的早晨。

说到行程安排和交通,很多人低估的是时间和体力的消耗。自驾的话需要提前五天预约进山时段,常见的6点和9点两个通行窗口,预约不上就只能把车停到南门停车场再坐景区车。飞机和火车到站后通常都有直达景区的大巴,但换乘耗时要算入你的整体行程。住宿方面建议提前两周订房,尤其是周末和寺庙重要日子那几天,房源紧张。我同事张姐有次临时订不到离五爷庙近的房间,结果第二天早起赶拜佛时疲惫不堪,体验直线下降。

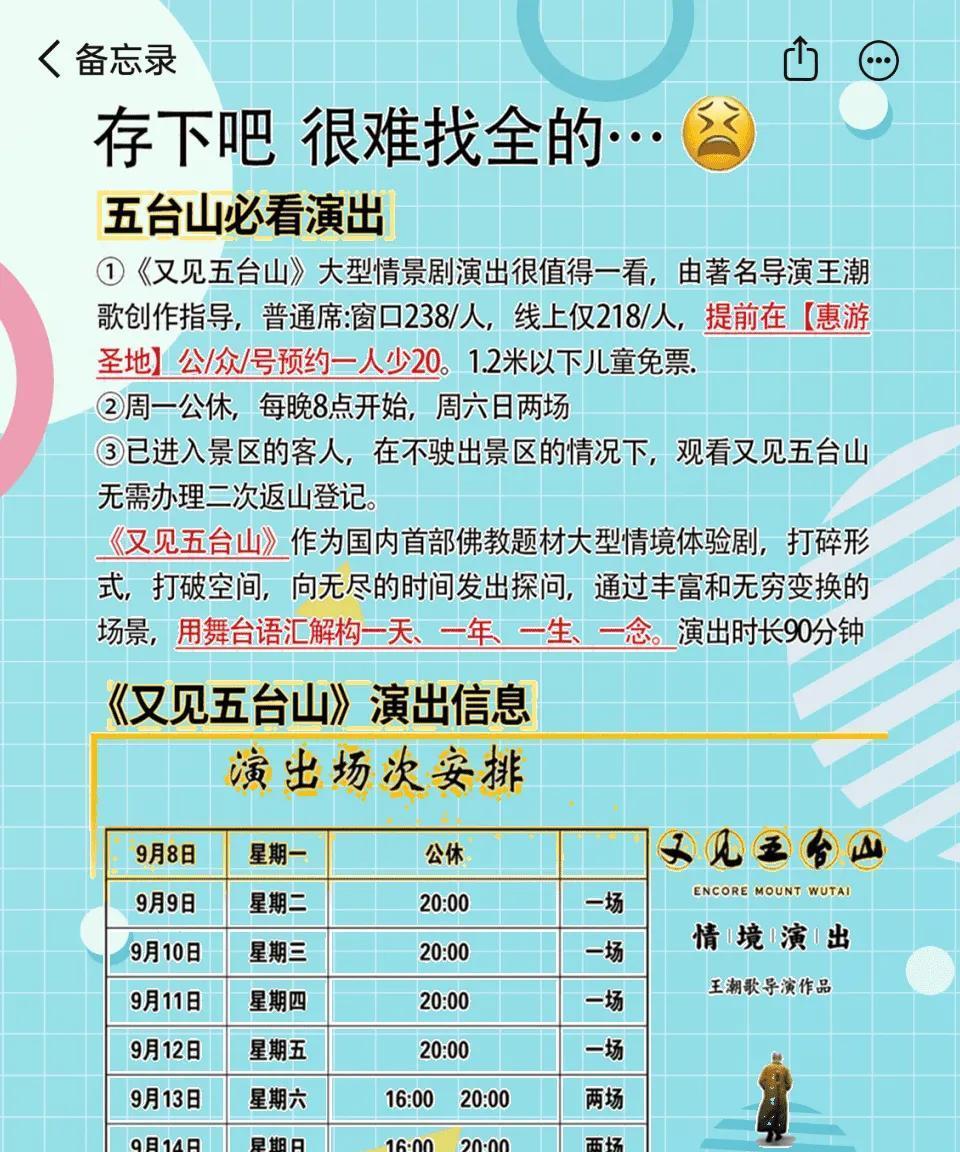

关于吃住和演出,有些演出确实能让你快速理解五台山的文化脉络。《又见五台山》是一台沉浸式的情景剧,网上票价比现场便宜一些,普通席在两百多元,通过官方渠道提前订票会省心。寺庙的素斋也值得一试,普化寺的自助餐价格亲民而且选项多,早点去可以避开高峰。现金和移动支付两种方式都能用,但山区有时信号不稳,带少量现金以防万一是稳妥的选择。

礼仪和心态是我这趟旅程里最想强调的东西。你去的是宗教圣地,很多人来是为了解压为自己许愿,而那些规定并非形式,而是帮你进入一个安静的状态。我邻居老王在殊像寺按规矩磕了头、真诚地许了一个不那么功利的小愿,回到城市后反而更能慢慢把该做的事情推进一步。祈愿并非魔术,更多是对未来的一种承诺,写下具体的名字和地址也许只是让你对目标负责起来的一种方式。

安全和体力管理不能忽视,台阶多、步径陡、昼夜温差大,带好水、热饮和充电宝非常必要。穿平底防滑鞋、控制节奏、不要追求一步到位的“速成朝圣”,如果有高血压或心脏病史的亲友,建议选择低海拔、步行量较少的寺庙参访,或者先咨询医生再计划。出门在外,尊重当地管理和僧众的工作,也是在给自己保留一次平静体验的机会。

最后说一句实在话,五台山对很多人来说是一种形式的修整和对生活的一次重置。行前把证件、预约、衣物和体力安排好,比临时抱佛脚有用得多。旅行中多一点尊重和慢下来,往往能收获不一样的平静和答案。你最想深入了解的是什么?是具体的两天行程安排,还是寺庙的许愿礼仪,或者是防寒和登顶的实战技巧?说说你的想法和经历吧。