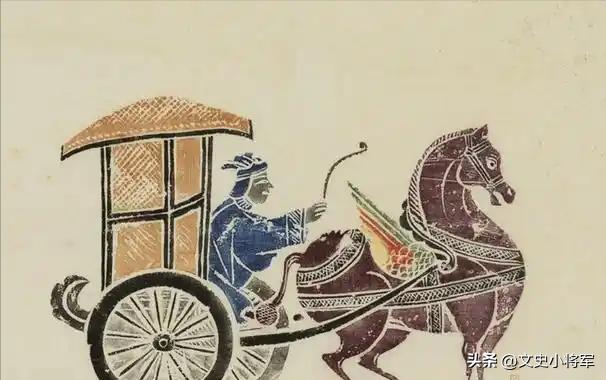

马车不是你想有就能有

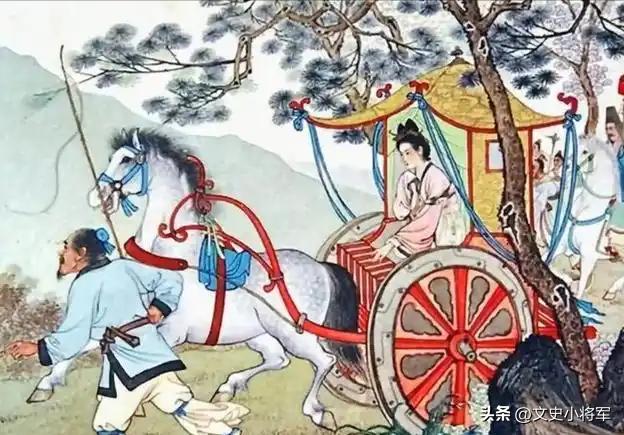

在古代,想拥有一辆“私家车”,那可真不是件容易事。尤其是马车,绝对是顶级奢华的象征。你想想,一匹好马的价钱,换算到今天,差不多就是一辆豪华汽车的水平。光买得起马还不行,你得养得起啊。马匹金贵,得配个专门的车夫伺候着。这位车夫一个月的工资,就够一户普通人家嚼用半年的了。 这还没算马吃的草料和府邸里专门给车夫准备的住处。所以说,能坐得上马车的,那都是非富即贵。这玩意儿不仅仅是个代步工具,更是身份、地位和财力的名片,直接把社会分出了三六九等。普通人跟达官贵人之间,就隔着一辆马车的距离。除了马车,还有一种更显摆的工具,叫轿辇。

这还没算马吃的草料和府邸里专门给车夫准备的住处。所以说,能坐得上马车的,那都是非富即贵。这玩意儿不仅仅是个代步工具,更是身份、地位和财力的名片,直接把社会分出了三六九等。普通人跟达官贵人之间,就隔着一辆马车的距离。除了马车,还有一种更显摆的工具,叫轿辇。 这玩意儿纯靠人力,是富贵人家彰显家族实力的不二之选。轿子一出门,前面两三个人抬,后面两三个人跟着,浩浩荡荡。在唐代,轿夫的数量本身就是一种无声的炫耀。两人抬的轿子只能算是基础款,四人抬的就已经彰显主人不凡的身份,而六人抬的,那更是妥妥的“豪华顶配”,走到哪儿都是焦点。轿子不仅仅是代步工具,它更像是一张行走的名片,展示着家族的财富和地位。

这玩意儿纯靠人力,是富贵人家彰显家族实力的不二之选。轿子一出门,前面两三个人抬,后面两三个人跟着,浩浩荡荡。在唐代,轿夫的数量本身就是一种无声的炫耀。两人抬的轿子只能算是基础款,四人抬的就已经彰显主人不凡的身份,而六人抬的,那更是妥妥的“豪华顶配”,走到哪儿都是焦点。轿子不仅仅是代步工具,它更像是一张行走的名片,展示着家族的财富和地位。 街头巷尾若有人乘六人轿而过,围观者必然交头接耳,那排场就像今天的豪车限量款,足够震慑全场。

街头巷尾若有人乘六人轿而过,围观者必然交头接耳,那排场就像今天的豪车限量款,足够震慑全场。可问题是,普通百姓哪有资格享受这样的排场?

别急,唐朝的“平民专车”早已登场,驴车!

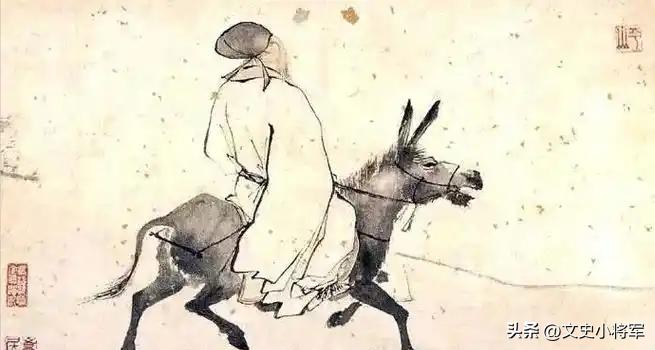

驴子的价格相对亲民,只有马的五分之一左右,而且驴子性格温顺,耐力强,不用专门请车夫,主人自己就能赶车。

对寻常百姓而言,这是实实在在的省钱妙选。

虽然速度远不如骏马,但应付日常出门赶集、探亲访友,完全足够。

加上驴车体型小巧,乡间小道、城中窄巷都能通行,更是贴近生活的出行良伴。

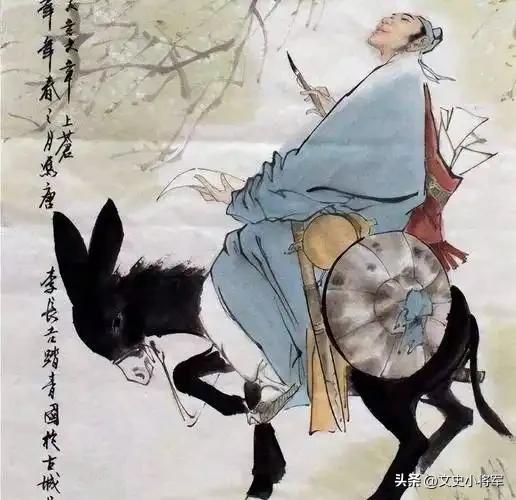

就连诗圣杜甫这样的大文豪,生活在长安多年,也只能以小毛驴为代步工具。

这并非他偏爱“文人雅趣”,而是实在囊中羞涩,买不起昂贵的马车。

杜甫的诗里常透出一股不得志的感伤,字里行间不仅有政治失意的苦涩,也夹杂着日常生活的拮据。

他那头小毛驴,或许正是他仕途困顿、漂泊无依的最好写照。

可以说,唐朝的街头巷尾,一头驴车,既载着平民百姓的日常,也承载着文人墨客的心酸与无奈。

古代公交出租车了解一下

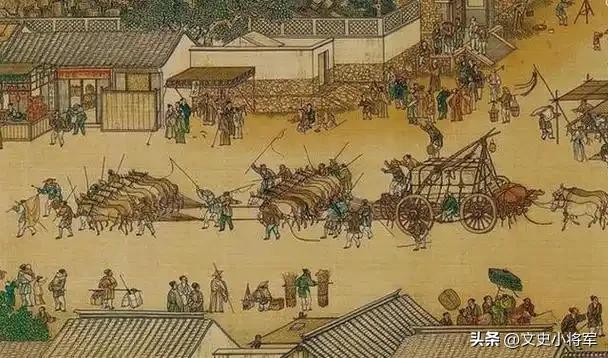

你以为古代就没有公共交通了?那可就想简单了。早在汉代,就出现了一种叫“计里车”的神奇玩意儿,也叫“大章车”,可以说是我们现代公交车的鼻祖。这车的计费方式相当硬核,车上装了个小木人,每走一里地,小木人就会自动敲一下鼓。乘客根据鼓声付钱,童叟无欺,堪称古代的“滴滴打表”。 这种计里车主要跑短途,比如从村里到镇上,或者载着大家去郊外踏青。为了让乘客坐得舒服点,有些车主还会在车里铺上被褥,服务相当周到。到了宋朝,城市交通就更发达了。街上出现了“街车”,功能和现在的出租车差不多,招手即停。这种车也叫“长车”,有的甚至能拉上十几个人,颇有今天小巴或者共享巴士的感觉。古代的“共享经济”模式,可不止于此。

这种计里车主要跑短途,比如从村里到镇上,或者载着大家去郊外踏青。为了让乘客坐得舒服点,有些车主还会在车里铺上被褥,服务相当周到。到了宋朝,城市交通就更发达了。街上出现了“街车”,功能和现在的出租车差不多,招手即停。这种车也叫“长车”,有的甚至能拉上十几个人,颇有今天小巴或者共享巴士的感觉。古代的“共享经济”模式,可不止于此。 当时还有专门的租赁行,无论是养马的还是养驴的,都提供租车服务。你想租马车、驴车还是轿子,只要交了押金,按天付费就行。当然,价格也是分档次的。轿子最贵,马车次之,驴车最便宜。不过在某些特殊场合,比如结婚,新娘子是必须得坐轿子的,这是一种规矩和体面。说到官方用车,就不得不提“公车”这个词。

当时还有专门的租赁行,无论是养马的还是养驴的,都提供租车服务。你想租马车、驴车还是轿子,只要交了押金,按天付费就行。当然,价格也是分档次的。轿子最贵,马车次之,驴车最便宜。不过在某些特殊场合,比如结婚,新娘子是必须得坐轿子的,这是一种规矩和体面。说到官方用车,就不得不提“公车”这个词。 清末那场著名的“公-车上书”,就是康有为、梁启超等人,因不满丧权辱国的条约,联合当时进京赶考的举人们发起的。这里的“公车”,指的可不是我们今天理解的公交车。它是特指由官府设置、专门给官员或有社会地位的人乘坐的交通工具。它承载的,是皇室的威严和政治的象征。

清末那场著名的“公-车上书”,就是康有为、梁启超等人,因不满丧权辱国的条约,联合当时进京赶考的举人们发起的。这里的“公车”,指的可不是我们今天理解的公交车。它是特指由官府设置、专门给官员或有社会地位的人乘坐的交通工具。它承载的,是皇室的威严和政治的象征。

骑驴看唱本里的人生哲学

交通工具不仅是代步的,它还能融入文化,变成一种生活方式和哲学。比如,骑驴就骑出了一种独特的文化意境。“骑驴看唱本”这句歇后语,描绘的就是古人骑着小毛驴,不紧不慢地走在路上,一边还优哉游哉地看着唱本的画面。 这种悠闲自得,是今天挤在早高峰地铁里的人们难以想象的。杜甫骑着驴,一路颠簸,一路思考,才写下了那些传世的诗篇。或许正是这种缓慢的出行方式,才让他有足够的时间去观察世事,体味人情冷暖,将满腔的感慨融入笔端。这句歇后语的后半句,更是道出了一种处世智慧——“走着瞧”。它告诉我们,遇事别急着下定论,不妨边走边看,让子弹飞一会儿。这种从容和耐心,在今天这个凡事都追求效率的时代,显得尤为珍贵。

这种悠闲自得,是今天挤在早高峰地铁里的人们难以想象的。杜甫骑着驴,一路颠簸,一路思考,才写下了那些传世的诗篇。或许正是这种缓慢的出行方式,才让他有足够的时间去观察世事,体味人情冷暖,将满腔的感慨融入笔端。这句歇后语的后半句,更是道出了一种处世智慧——“走着瞧”。它告诉我们,遇事别急着下定论,不妨边走边看,让子弹飞一会儿。这种从容和耐心,在今天这个凡事都追求效率的时代,显得尤为珍贵。 有时候我们也不禁反思,每天行色匆匆,拼命追赶,是不是错过了很多沿途的风景?如果能像古人那样,放慢脚步,骑驴看唱本,或许能更深刻地品味到生活的滋味。当然,古代的交通工具还有更实际的社会功能。正是因为有了驴车这种低成本的工具,普通百姓才能方便地把自家的农产品拉到城镇去卖,促进了城乡之间的经济流通。

有时候我们也不禁反思,每天行色匆匆,拼命追赶,是不是错过了很多沿途的风景?如果能像古人那样,放慢脚步,骑驴看唱本,或许能更深刻地品味到生活的滋味。当然,古代的交通工具还有更实际的社会功能。正是因为有了驴车这种低成本的工具,普通百姓才能方便地把自家的农产品拉到城镇去卖,促进了城乡之间的经济流通。

笔者认为

从马车的奢华、轿辇的排场,到驴车的普及,再到“计里车”和“街车”的出现,古代的出行图景,就像一幅生动的社会风情画。它不仅反映了森严的等级,也闪耀着平民的智慧。时代的车轮滚滚向前,我们早已告别了那个车马很慢的年代。但回望过去,老祖宗们在有限的条件下,解决出行难题的种种创新和巧思,以及从慢生活中沉淀出的人生哲学,依然值得我们细细品味。这份智慧,穿越千年,从未过时。