六月,银川。槐花香在风里打旋。西夏末帝李晛站在塌陷的中兴府宫阙边,碎瓦梁木下,潮湿气息里有一点死寂。他想过——或许可以再挺一挺?可天灾先一步推翻了最后的防线。

这个地震不是虚构,而是成了决定性灾变。西夏城墙坚挺了近两百年,却在一夜之间被震裂。屋顶塌了,墙角粉碎。城里百姓的哭喊混在尘土里,一时四方震动。没几人想到,这场地震,会让一个王朝快刀斩断。

很少有史书专注这一幕。公元1227年夏天,宁夏银川城,历史上是叫中兴府。这地的名字,早就失落在“西夏灭亡”几个字下面。这一页——不少人翻过去了。其实吧,也不是说这件事只有地震才让王朝灭亡。只是,从时间线上看,正是当城池还在坚守,当李晛还在拒降,地震来了。跟着,瘟疫大流行。

这事,官方资料提到,一场地震,城中房屋尽毁。紧接着,疾病蔓延开来。粮草早就告急,人心散乱。那年西夏,已是三面被围。老臣病死,主帅伤亡。只剩些倔强和破碎长城。李晛的请降,写在史册的六月,却不是屈服——更多是苦撑无力中的最后变数。

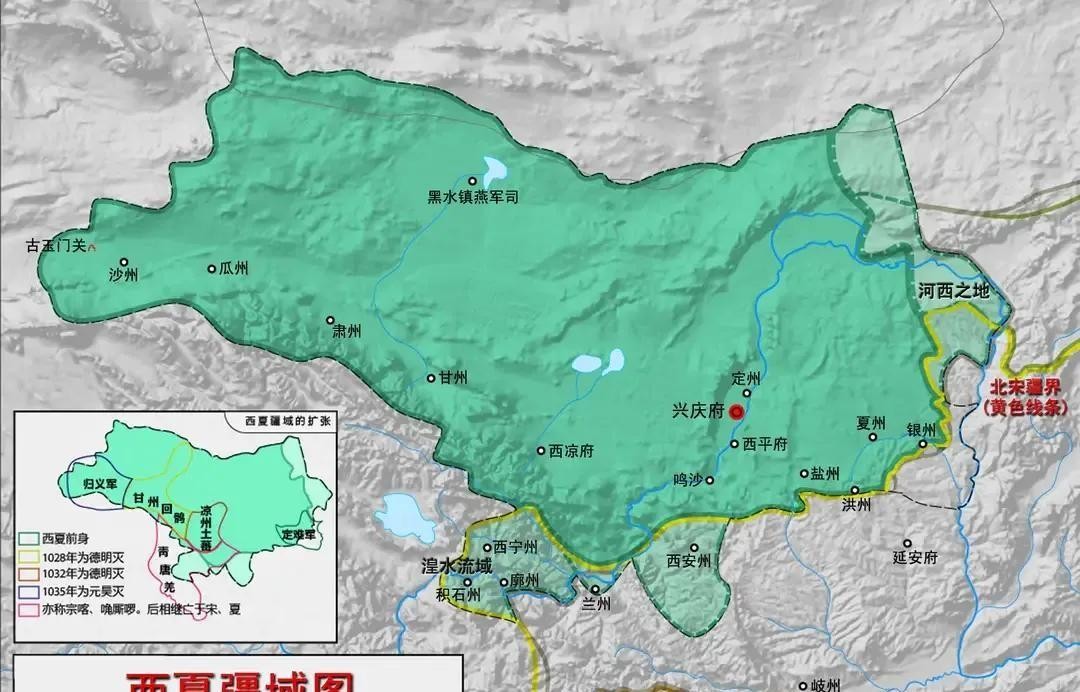

细捋西夏之亡,不能只算兵败。地理上,灵州城(今宁夏灵武),从经济、交通两端,都是西夏的主力。灵州陷落,在1226年十月。成吉思汗亲率大军攻破。不久,盐州再丢,河东通道断绝。中兴府,已被截断四根筋。

硬抗,还是等待。李晛接过这个局面时,其实很年轻。二十岁出头,用现代视角,相当于刚刚大学毕业。西夏的整个河西走廊已成废墟,主力军溃散。史料说,“决而率军民,奋力自守”,不降不屈——但时运已尽。蒙元兵压境,他身边的三朝元老高良惠病死。后辈太子李德任宁死不屈,也死在围城战里。

这一年,城里粮食快耗光,本就没几处还坚守。你看啊,很多人以为,最后压垮李晛的是战事。其实,地震才摧毁了残存的抵抗。这是宁夏历史里,一个特别容易被忽略的节点。自然灾害改变了结局。

地震这事有点突然,似乎所有人都没有准备。城墙摇晃,军队无力救灾。瘟疫隐约蔓延。六月,开城请降时,城内百姓早已病倒、死伤。李晛要求延缓一个月。他并非彻底投降,更像是拖延换取一线生机。

有人提出,那个时候,成吉思汗刚好在行军途中病危。遗命是要秘不发丧,献城之后必须屠城。理由是:每一场攻城都耗费极大。西夏抵抗太坚——成吉思汗亲自感叹“难打”。所以不容后患,宁愿屠空。

你说,如果李晛知晓成吉思汗已死,会不会再赌一把?或许有机会改变某些命运。可惜,不存在“如果”。他在被押送至萨里川途中被杀。西夏王朝,退出历史舞台,一纸草草收尾。

其实这事还有一段插叙。在贺兰山北麓,在后来几十年里,有考古队挖出大量西夏铜钱的钱坑。四川一带的“羌人”族群,也曾被认为和西夏流亡有关联。宁夏和西南山区,或许留下一线血脉。是不是李晛最后一个月秘密安排?没有定论。只剩些流散的钱币和传说杂糅难解。

这里面,灵州其实蛮关键。你翻地图就知道,那地方当时是交通枢纽,更是粮仓。灵州一丢,盐州再亡,西夏经济、军事跟着崩盘。不是说只有外敌才可怕,自己的地盘没了粮食,也是致命。“灵州城陷,西夏亡不远矣。”这话在古代有据。

也得看到一点:支撑起末代抵抗的不只是血性。后勤、粮道,还有宁夏平原的庄稼,都和存亡有关。西夏兴于河西走廊,终于灵州、盐州失守。地震只是最后拍板。之前,是漫长溃败——每个环节都在失血。

还有,不能忽视人心。本来,李晛据守到底,死而后已。瘟疫一来,百姓不堪。请降不是懦弱,是人力尽竭后无奈扭转。西夏的最后一个月,宫廷、平民,也是风雨飘摇。“备贡物”“迁民户”,其实是想给后人保命。效果有限,结果不是他能左右。

事后想想,这种亡国局面,和常见的战败天差地别。外部压力、内部衰竭、地震和瘟疫多线交织,成了一链末端环节。不是简单的“一败”。而是多重因果每一步环扣。宁夏银川,在历史长河里这一役像一块伤疤,丈量时空边界。

一点补充:西夏两百年,墓冢遍布银川平原。直到今天,贺兰山西麓看得见古墓。考古学家揭了不少,仍未解清全部谜团。有的墓葬夯实,里面铜钱、陶器,却很少露出王者遗物。也许,这才是西夏人骨子里的谨慎:把故事藏在黑土里,把记忆埋进黄沙下。

那么,最后再逗留半步。你会发现,宁夏人文背后,有一种特殊的坚守。不是只有豪情万丈,也不是只有悲情迭宕。更像是被动中努力为城民多挣一口气的苦干。那些铜钱坑、羌人传说——未必全真,但每一块墓砖,都对应着那个时代的人间烟火气。

话又说回来,其实,很多经典王朝的灭亡,都少不了这些小细节。兵败不代表一切。自然灾害、粮道断绝、百姓遭瘟疫,共同决定了结局。西夏亡,不是只有刀戈。银川六合之地,风曾吹过槐花,也曾埋下王朝废墟。

历史没有如果,也没有什么完美收场。西夏末代帝王的挣扎,是宁夏风骨的一种底色。下一章,还有新的谜团等待揭开。

每座城的往事,都值得细细端详。宁夏的故事,也不只在碑文。银川夜里,翻过书页,想起那些尘封,无言悲凉。人间历史,往往就藏在这些可触可见、未竟的片段。

这段话送给所有关心宁夏人文的你:槐花香可能会飘散,但故事的人味,早已留在了风里。