来到康定,是个盛夏的傍晚,内地此时是近四十度的高温,而此时的康定城,凉爽异常!迷人的康定城,一座溜溜的跑马山,一曲醉了天下人的《康定情歌》,川藏咽喉、茶马古道重镇,藏汉在这里交汇融合!

山高谷深,康定城是峡谷中的一座城池,从空中俯瞰,呈现一个“Y”字形状,两条河水汇于一水,康定城就建于河水两岸,乳白带绿的河水汹涌磅礴,站在桥上,轰轰响声中桥面微动!

我想,康定城应该是因水而成的城吧?康定城一南一北,有高耸云端的两座雪山,北面是海拔5820米的雅拉雪山,发源于雅拉神山和雅拉英措圣湖流下的冰雪之水——雅拉河从北向南流入康定城;南面则是蜀山之王7556米的贡嘎山,折多河水自此而出从南至北流进康定城。两条河水在康定交汇东去,流向大渡河,最终流入长江!

藏语称康定为"打折多",意为打曲(雅拉河)、折曲(折多河)两河交汇处,旧史曾译作"打煎炉",后通译"打箭炉",简称炉城。

曾经在多年前路过康定,却没有停留脚步细细品味这座城市。康定情歌、川藏咽喉、茶马古道重镇、藏汉交汇融合......,就是这座城市丰富的元素!

而康定城,对于秦岭脚下的关中平原和来自陕西的旅行者,更有着特殊的缘分和情愫:明末清初或是民国,秦商陕帮穿过秦岭巴山入川,大部分最终的落脚点就停留在了康定,落地繁衍...,一段绵绵不断的乡情在康定城盘旋!

我走在雅拉河折多河的两岸,虽是藏式的建筑,显然已经融入了许多现代风格,只有窗户边沿的图案色彩提醒着这是藏式建筑,桥和河堤被灯光装饰的流光溢彩,伴随着滔滔雪山水奔流。康定城是不缺歌声的,情歌广场上、溜溜城中、各种桥面上,傍晚的康定城,被灯光歌声流水和人群充溢的异常热闹!

跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟。端端溜溜的照在,溜溜的城哟......,康定和跑马山都因一首《康定情歌》而举世闻名,这首歌被评为世界十大情歌,不知带给人多少美好遐想。然而,现实和想象之间差距太大,跑马山景区被许多旅行者诟病,索性就不去了,原以为情歌广场上会有动情的康定情歌演绎,可惜除了一块镌刻《康定情歌》歌词的石碑,广场上尽是各类热门口水歌的喧闹,此起彼伏的,生生将《康定情歌》淹没进了滔滔河水。

康定作为国道318上入藏的重镇,此刻涌入了乌泱的人群,“此生必驾318”的广告语充斥了车身和城市,俘虏了多少乌合之众!其实,在康定城,应该找找溜溜的张家大哥和李家大姐呢!

据说,一个英国女大学生偶然听了康定情歌,抑制不住心灵的冲动,千里迢迢来看跑马山聆听康定情歌,结果大失所望,竟然趴在半山腰的石头上放声大哭。

这一刻,我也是失望的!我原本想象,伴随着雪山水,康定城的大街小巷,会有那首魅力无穷的情歌荡漾徘徊,久久不散!

我试图寻找一些秦商陕帮的痕迹,在这个喧闹的夜晚,似乎有点难度,就放在第二天的凌晨吧!

作家叶广芩的作品《张家大哥》,就是一部还原陕商入川历史和文化的纪实散文,当年的陕商出关中越秦岭翻巴山,穿过成都平原,最终落脚康定!一部满含灵动色彩和浓浓文化的作品,这也是我们旅途中选择康定的缘由之一。那年,有幸与叶广芩老师同游关陇古道,还在这部书的扉页签名印章,幸甚!

书中首篇,作家语---“穿过关中收割过的麦田,我看到了村庄,具体说是看到了一座座掩映在槐树浓荫中的农家小院。我看到了站在门口正回头凝视自家草屋的张家儿子,看到了送他出村的父亲和泪水涟涟的母亲。父母亲的身后,是他高高矮矮的弟弟妹妹,他们向他挥动着小手,杂乱不齐。他是张家的老大,是长子,是一群“小手”们的大哥,是张家的顶梁柱。”

然后作家有一段文字描述陕商们的入川缘由:

“年轻人难耐平庸,不甘贫穷,想的是出去做一番闯荡,挣些个银两,给身后年迈的爹娘一个舒心的日子,给那些摆动的“小手”们一个殷实的家。听说西南的蜀地富庶,人说是天府之国,“天府”是上天的地界,是宝地,离陕西不远,离户县的屋也应该不远。两个省山连着山,水连着水,紧紧地挨着哩。这一走,少说一年半载,多说或许就是五年、十年,前程是水是火尚是未知,村口送行的父母心里忐忑,满脸不安,出行的后生们却是壮怀激烈,慷慨激昂。也知道外面世界凶险,也知道外面世界艰难,但是更知道外面世界有着诱人的机会,有着无限生机。抓住了便抓住了,不伸手便永远是个梦,纵然是身败名裂,鱼死网破,也是经历,也值得。

走出家门就是胜利。

张大哥们义无反顾地踏上了离家之路,穿过户县钟楼的楼洞,走上关中大道,向着西南方向,向着天府的四川走去。

收回视线,我的眼眶有些湿润,为了那百十年前的离别,为了一群农家子弟破茧式的寻求而激动。”

每每读到这些文字,总会和作家一样眼睛湿润,这些张家大哥们,具体就来自于现在西安鄠邑区的牛东村,我的一位王姓朋友祖上就有着同样的经历。

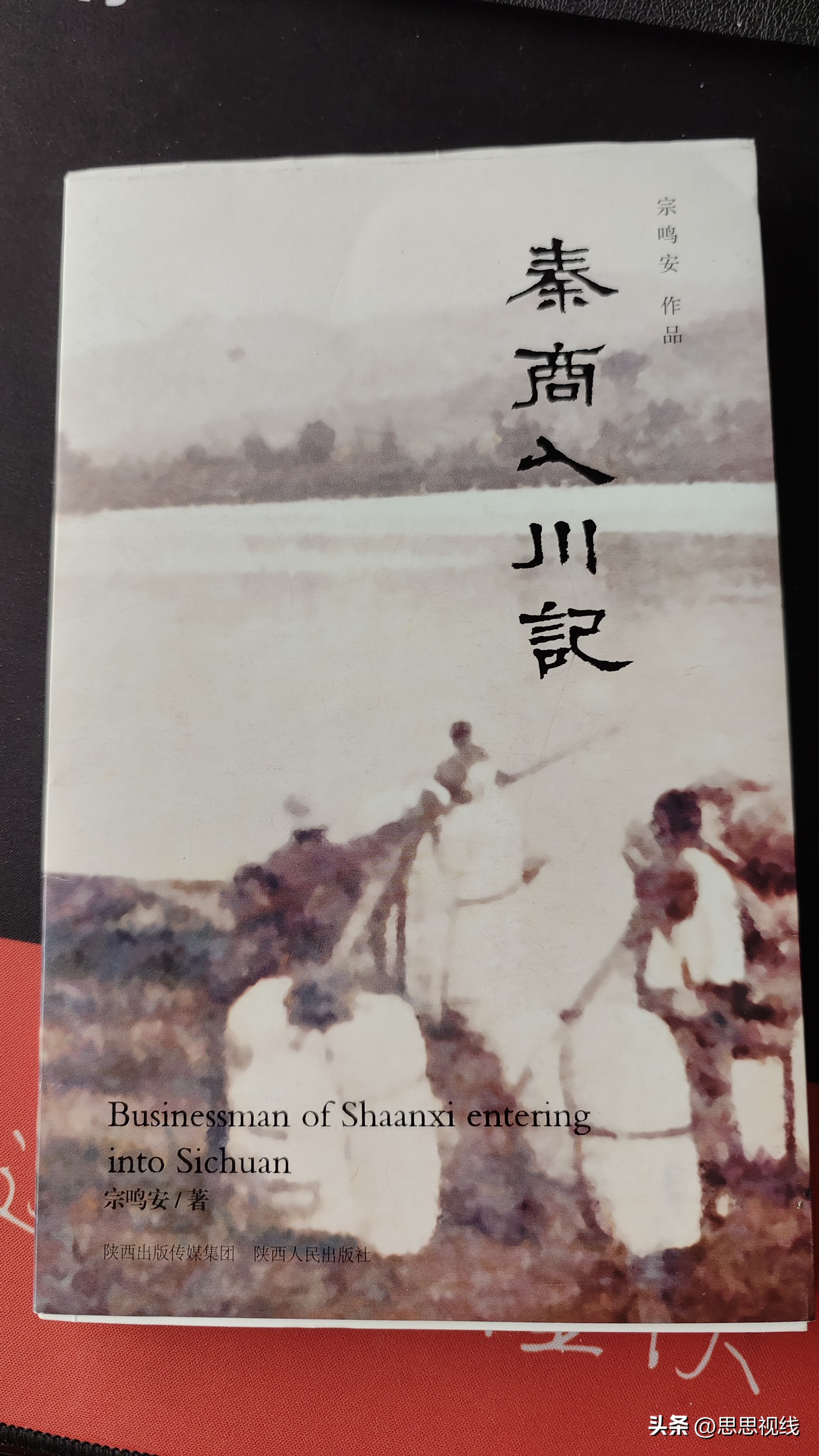

另一位作家宗鸣安的《秦商入川记》,则从史料方面提供了陕商在四川的足迹,是一部关于陕商入川的培训教材。

《张家大哥》和《秦商入川记》,我能在康定城找见吗?十几年前,我曾经常出差雅安至康定之间,在路边经常会看到“陕西补胎”的招牌和陕西面馆,还非常纳闷,现在想来,百年前的张家大哥们早已将足迹深深烙印!

有一种另类的说法解读康定情歌,歌词中“李家溜溜的大姐身材溜溜的好哟,张家溜溜的大哥看上溜溜的她哟”,作为茶马互市的重要驿站,来四川康定经商的商帮中,最多是来自陕西的陕商。“端端”、“溜溜”这些叠音词,是陕西户县一带土语最典型的特征之一,“端端”是户县方言“直”的意思,而康定的陕商又以户县人居多。也许,这种解释还有些道理呢!

清晨,早早地出门,居然首先听到了《康定情歌》,虽然是环卫车循环播放的提醒商户们收垃圾的提醒曲!

两河交汇处的郭达山上,一幅幅巨大的唐卡壁画,色彩艳丽,醒目!山下的农贸市场,见证着康定城一日的烟火伊始,新鲜的松茸和各类菌菇,从四处汇集于此,硕大的牦牛肉豪放的或置于案板或悬挂,交易十分繁荣!

郭达山对面,有一处“包家锅庄”,总听到跳锅庄,不求甚解!原来,锅庄即为“旅店”,只不过它具有更丰富的职能。历史学者考证:从明朝开始,康定一直都是汉藏交易的重镇,藏商和汉商经常来往康定经营商业。他们赶着驮载土特产品的牛群到达康定之后,就用三个石头支锅熬茶。这三块石头被称为安家立灶的“锅桩”,意为放锅的桩头。后来康定城里的藏民在这些熬茶的地方修建起房屋,为远道而来的商人提供食宿,这些大大小小的旅店便被改称为“锅庄”。康定锅庄的产生还有一个更为直接的原因:藏汉民族之间语言不通,进行直接交易有一定困难,因而需要在汉藏民族贸易中有一种中介商人,沟通商业信息和汉藏商之间的贸易。

锅庄在康定茶马贸易中扮演了最为直接与活跃的角色,它既是供过往茶商和驮队食宿之地,又是贸易的中介者。康定茶马贸易的成败,很大程度上,与锅庄的信誉和经营者管理水平的高低息息相关。位于折多河和雅拉河交汇处的包家锅庄。富甲一方,位居康定各锅庄之首。每年最低成交额在30万元大洋以上,最兴盛时期曾高达80万元。

包家锅庄向西,折多河的西岸,沿河西路也称老陕街,其位置大概在河西自上桥至中桥这一地段,因靠河边的商号大多为陕西人开设而得名。这里曾经有陕商经营的店铺上百家,除了有义兴、恒泰、天增公等大茶商、布商字号外,还有陕西鄠县人开办的众多大小商号,但似乎没有了这些商号,只留下了文字资料。

而小二楼沙洋行里,则记录着一段异国恋情,英国的张家大哥娶走了溜溜的藏家李大姐。

清晨的康定城中,我随意的游走,溜溜的走,你好,溜溜的康定城!