公元前202年,刘邦逼杀项羽,一统天下后,本打算定都洛阳,但经过娄敬和张良劝谏,最终定都关中。

可真把都城往关中一放,麻烦就来了:秦人的旧宅子被烽火烧得七零八落,宫殿哪儿去?朝会在哪儿开?一个新皇帝,站在废墟边上,得先想怎么把砖头一块一块码起来。刘邦身边那个最会管家的萧何,被叫去“打地基”,选了龙首原那条高地当骨架,拿地形去“画”一座城。

南边靠着沉沉的秦岭,北边是缓缓东去的渭水;往东有函谷关把守,西头又能一路接连丝路的驼铃。这地方,四面都有险要,肚子里又是良田万顷,说白了——打得下来,守得住,还能养得起人。萧何在这种地势上,先搭了个雏形,后来才慢慢长成“长安”。

你要问为什么大唐一到,长安就更显得张扬?换个时代,就要换个气派。唐人觉得,帝国的门面不够阔,外邦瞧着都不踏实,于是干脆把格局拉满。城墙绕城一圈,二十五点七公里;四个方向各开三门,一天十二个时辰,十二道门对着天的节律,礼制、气象都照顾了。城中棋盘似的布局,坊市分开,井井有条。以朱雀大街为中轴,往北是宫殿群的高地,太极宫、大明宫像两座拱卫的山;中间一层是皇城,南边再让位给市坊,像把一整套“秩序”摆在了地面上。

坊门早上开,晚上关,人间的热闹就被关在规矩里。白天叫卖,夜里归于安静。你若闭上眼,能想见朱雀大街上,马蹄声、车轮声、人语声织在一起,远处宫阙的影子扑在地上,天子坐在金殿里,外头的人等着投帖、进贡。那些诗句里的盛世,不是空话,是带着油烟味的日常。

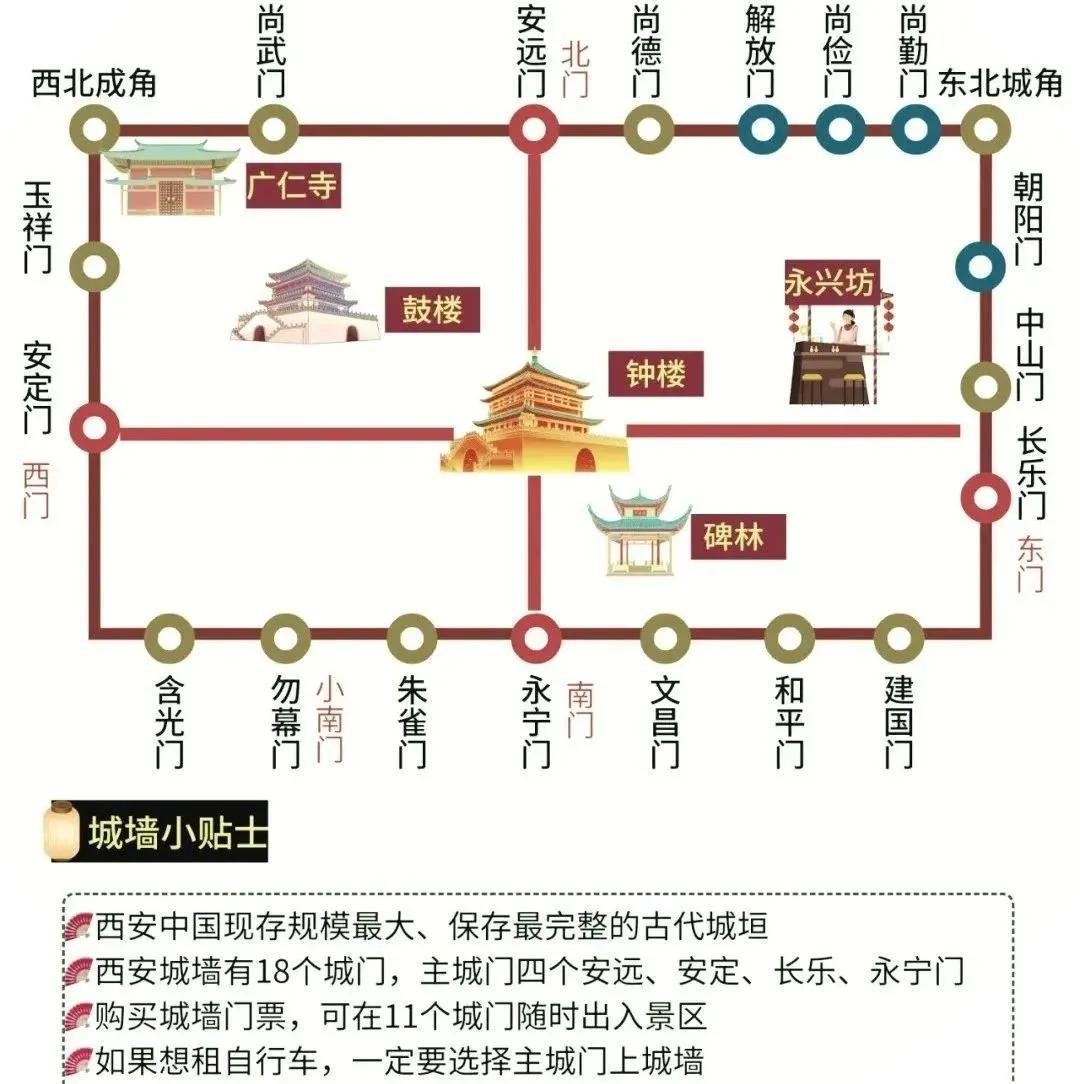

城墙这件东西,最会“长年累月”。唐后几百年,修的修、补的补,样子变了几回。如今绕一圈测量,大概十三点七四公里,垛口密密,马面一座接一座,敌楼、角楼错落,像一条有鳞有骨的巨兽蜷着身子。不只打仗的时候用,它还是城市的边框,提醒你:里面是我们,外面是远方。

我第一次站上西安的城墙,是个雨后的清晨。城砖被雨水洗过,颜色发深,接缝处还能看到那点“偏方”——把糯米熬浆同石灰拌了,灌进砖缝里,硬得跟钢筋一样。古人的聪明,往往藏在看不见的地方。雨水慢慢退去,墙脚边形成一片浅浅的镜子,把城楼倒过来映在里面,好看得有点不真实。

时间往前跳一大步。朱元璋在登基那年动了念头,把“大兴”这个名字挪走了,换成了寓意平定西北的“西安”。此后花了八年,按着明人的尺度,把城墙重新收拾起来——我们今天看到的那条壁垒,就是那个时候立起来的。明人爱稳妥,讲究一层套一层的防守:外头有护城河,进门先有个瓮城兜着,箭楼看守着,闸楼像喉结,能把通道掐住,最后才是真门让人进出。你从永宁门走过,就能体会这种“层层请客”的意思:桥能收、门能闭、箭窗能喷火,到关键时刻,城门不是门,是盾牌。

城旁那条水,也不是摆着好看的。唐初便挖下了护城河,一来多一重屏障,二来可以帮城里吞吐雨水。我听过不少老西安的抱怨,说上世纪八十年代那会儿,这条水变了味,污浊得像条蜿蜒的臭沟。后来,三番五次大清理,九八年一回,零四和零九年又动了铲子,才又看见水清、水动,像从旧画里走出来。

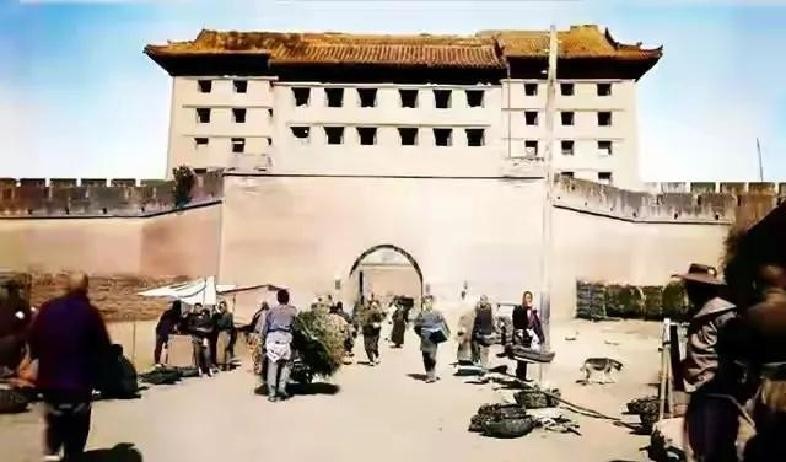

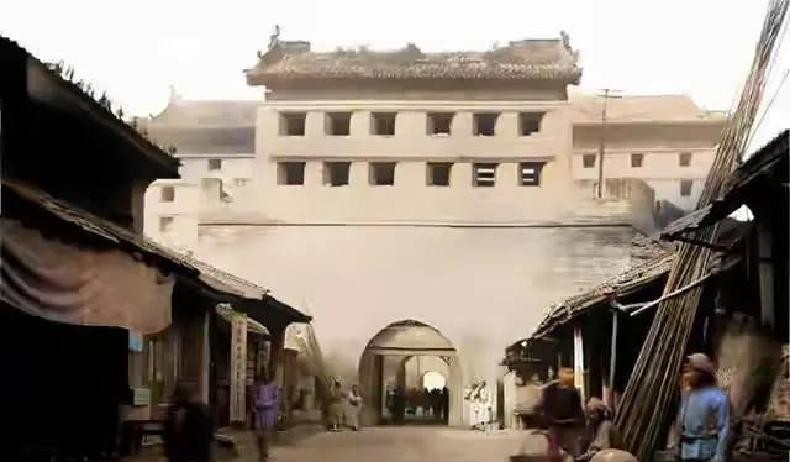

城市的气质被相机抓住过。1921年,一个叫喜龙仁的瑞典学者,拎着老式相机在西安城墙边上转。他拍下来的远景,城墙像条鳞片隐约的长龙,横卧在渭水与终南之间;近景里,砖缝的纹理清清楚楚,连风吹过的尘土似乎都被按在底片上。鼓楼那一带呢?还是土路,路边是一排排低矮的民房,哪像今天这般车水马龙。城门外走几步,地势一下子松了,便是郊野,田地一直拍到天边。那是一个“城里城外”分得清清楚楚的年代。

说回到那些门。长乐门是东面的大门,名字喜气。可它也挨过一把火。崇祯十六年,李自成打进城,战火把门楼烧得只剩灰烬。又过了好些年,到了雍正朝才重新立起身骨。今天门额上的“长乐门”三个字,还有个小故事——民国初年,时任陕西的张凤朔写下的手笔,锋棱分明,字在墙上挂了一个多世纪,倒也跟城一样,越看越沉稳。

安定门那列建筑,最能看出明人对“安全感”的执念。三道门,三层楼,前后左右都是计较。闸楼按着护城河的喉口,箭楼把守瓮城的嘴,最后才轮到城楼开怀,让人流进入城心。站在安定门上往外看,现在是一条宽阔的大道;想象一下几十年前,门外就是郊区,麦田挨着小路,人骑车过门洞,抬头是沉甸甸的城砖,低头是一地土灰。

西安人常把“关”挂在嘴边,不只是因着关中这一湾地势。明末那会儿,陕西巡抚孙传庭在城的东西南北外头各加了一层“关城”,像又套了一层壳。后来,城里人才会习惯叫某处为“南关某某街”“西关某某街”,地名里留着兵荒马乱的一道影子。

有一段时间,城墙差点没了。八十年代,城市要扩张,车要流动,旧城墙被嫌弃是“拦路虎”。拆不拆,吵得很厉害。换作我们,可能也会犹豫:一个壁垒,挡着发展,留着有什么用?那时候的市长张铁民顶着压力,拎了一个朴素到不能再朴素的道理:建起一堵城墙,花了几百年,拆起来很快;可等你反悔,哪还能再把旧砖旧影找回来?他拍板,不拆,修。背后的逻辑,也许就是一句话:城市不能没记忆。于是,一个大工程拉开,补断裂,扶歪斜,让城墙重新立住了身子。

我喜欢把城墙当朋友看。它身上有伤痕,砖缝里长过草,敌楼的窗洞看出去,古时要提防冷箭,如今是看远山晴雪。火器进入战场后,它的军事价值确实没以前那么紧要了,可拎着相机、或者什么都不拎的人,走上去,还是会忍不住站一会儿。北边有渭水闪闪,南边终南山颜色沉着,风吹过来,像是从几个世纪以外吹来的。

鼓楼一带的变化,是另一本书。从前泥路、民房,如今霓虹、喧嚣。长乐门下,店铺的卷帘一拉,生意从早忙到晚。城楼的影子落在地上,行人从影子里穿过去。你若抬头看那门额,想想那三个字、那把火、那次重建,时间会在你面前一层一层铺开。

城墙不是只给游客看的摆设,它还在日常里发挥作用。比如雨季里,城外的水要进,要出,护城河的渠系就像城市的血管,帮它消肿、退烧。比如节日里,永宁门的门洞下,演员一身红袍,从古制里走出来,敲鼓、鸣号;孩子们看得直拍手,大人也会不自觉地放慢脚步,谁不想在这样一条古老的城边找到一点“当下的仪式感”呢?

历史,常常被我们当作“已经发生”的东西。可西安城墙这件事,明明就还在发生着。它从刘邦的务实起步,从唐人的气派里长高,从明人的密不透风里变得厚重,又在近现代人的犹疑与坚持里,保住了自己的形状。我们何尝不是这样的城:被风吹过,被雨打过,被时代推着往前走,走着走着,又回过头,把自己的根摸一摸。

如今你站在长乐门前,看车流如水,想象墙外的一望田野已经远去;你立在安定门上,念叨着那些“关”的名字,它们如今都成了大马路、成了市井街巷;你翻看一张一百年前的黑白照片,发现墙的影子一点没变,只是人的衣裳和脚步变了。一个问题自然会浮上来:我们到底要怎样与自己的旧时相处?把它关进博物馆,还是让它介入今天的生活?也许答案不止一个。但有一点,我们已经做了——在拆与留的十字路口,选择了留。剩下的,就交给时间和人心,慢慢去继续这段故事。