晒实践——“热浪下的足迹”

01 记忆里的微光

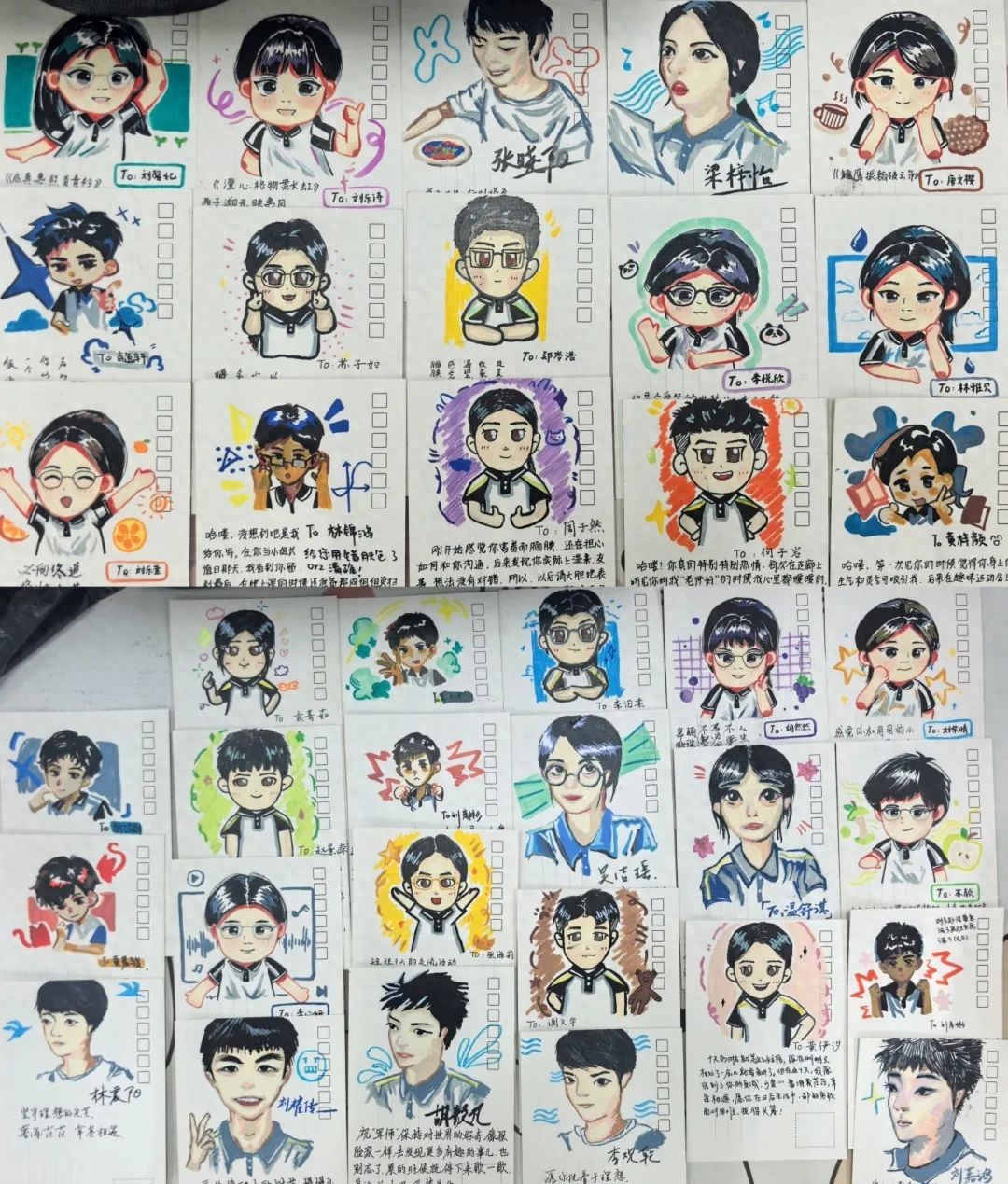

我们的“微光计划”之旅(求是学院云峰学园2025年“微光计划”赴广东省惠州市暑期社会实践团)就要圆满结束啦!从踏上讲台的第一天起,就被孩子们眼里闪烁的光所打动;从最开始破冰时候大家的支支吾吾,到后来教室里面欢乐的“叽叽喳喳”,每一帧都是我们美好的回忆碎片。因为舍不得大家,我们就给每位小朋友都画了一张肖像漫画,写上想说的话送给他们。我们把惠州的夏天装进心里带回杭州了,小朋友们,期待下次再见!——@谢宜恒

我们的“微光计划”之旅(求是学院云峰学园2025年“微光计划”赴广东省惠州市暑期社会实践团)就要圆满结束啦!从踏上讲台的第一天起,就被孩子们眼里闪烁的光所打动;从最开始破冰时候大家的支支吾吾,到后来教室里面欢乐的“叽叽喳喳”,每一帧都是我们美好的回忆碎片。因为舍不得大家,我们就给每位小朋友都画了一张肖像漫画,写上想说的话送给他们。我们把惠州的夏天装进心里带回杭州了,小朋友们,期待下次再见!——@谢宜恒02 让美育在乡野间发芽

暑期,浙江大学传媒与国际文化学院暑期社会实践团走进四川越西,推出“灵山稚趣:古代绘画中的锦绣山河与耕织记忆”主题特展。本次特展依托“中国历代绘画大系”,分为“十大名画”等四个单元,精选《步辇图》等44幅经典画作。在非遗手作活动中,小朋友们亲手制作团扇、绒花与传统拓印,体验古代工艺的独特魅力。同时,实践团开设了“数字美育小讲堂”,教孩子们如何用AI平台让古画“动”起来。未来,实践团将持续推动“中国历代绘画大系”创造性转化,继续开展AI素养培训,为乡村振兴注入源源不断的文化新动力。——@传媒与国际文化学院暑期社会实践团

暑期,浙江大学传媒与国际文化学院暑期社会实践团走进四川越西,推出“灵山稚趣:古代绘画中的锦绣山河与耕织记忆”主题特展。本次特展依托“中国历代绘画大系”,分为“十大名画”等四个单元,精选《步辇图》等44幅经典画作。在非遗手作活动中,小朋友们亲手制作团扇、绒花与传统拓印,体验古代工艺的独特魅力。同时,实践团开设了“数字美育小讲堂”,教孩子们如何用AI平台让古画“动”起来。未来,实践团将持续推动“中国历代绘画大系”创造性转化,继续开展AI素养培训,为乡村振兴注入源源不断的文化新动力。——@传媒与国际文化学院暑期社会实践团03 菌菇故事里的发展密码

七月,浙江大学“公毅”计划赴云南省基层服务暑期实践团的同学们循着十三载“浙大帮扶”的足迹走进景东县山冲村云景天芝谷,探寻乡村振兴的“灵芝密码”。生态种植大棚里的灵芝舒展着菌盖,我们俯身细察水培与山林种植的不同形态,感受山冲村与菌菇共生的脉搏。在山谷里,我们还和浙大驻村老师畅谈当地灵芝产业发展,听在山谷里游乐嬉戏的村民分享他们与灵芝的缘分,与当地商户探讨将“菌菇故事”讲出山谷的智慧方案。——@浙江大学“公毅”计划赴云南省基层服务暑期实践团

七月,浙江大学“公毅”计划赴云南省基层服务暑期实践团的同学们循着十三载“浙大帮扶”的足迹走进景东县山冲村云景天芝谷,探寻乡村振兴的“灵芝密码”。生态种植大棚里的灵芝舒展着菌盖,我们俯身细察水培与山林种植的不同形态,感受山冲村与菌菇共生的脉搏。在山谷里,我们还和浙大驻村老师畅谈当地灵芝产业发展,听在山谷里游乐嬉戏的村民分享他们与灵芝的缘分,与当地商户探讨将“菌菇故事”讲出山谷的智慧方案。——@浙江大学“公毅”计划赴云南省基层服务暑期实践团04 格桑花开的第十三年

这个夏天我跟随竺可桢学院牵头组建的红原支教队前往四川省阿坝州红原县参与支教。当我戴着“小蜜蜂”讲课时,孩子们目光炯炯,脸颊上的高原红泛着清澈与纯真,每一个问题都有响亮的回应——这是我最有幸福感的时刻。我们带着红原支教队十三年来薪火相传的热爱跨越山海,去群星闪烁的地方,看格桑花绽放。——@整根脆薯条

这个夏天我跟随竺可桢学院牵头组建的红原支教队前往四川省阿坝州红原县参与支教。当我戴着“小蜜蜂”讲课时,孩子们目光炯炯,脸颊上的高原红泛着清澈与纯真,每一个问题都有响亮的回应——这是我最有幸福感的时刻。我们带着红原支教队十三年来薪火相传的热爱跨越山海,去群星闪烁的地方,看格桑花绽放。——@整根脆薯条05 清晨五点,看见孩子们奔跑的身影

这是一个叫“梦想之家”的地方。这里的孩子住在大通铺里,每天早上五点要起来参加长跑训练,一般都要跑十几公里甚至二三十公里。他们有的是过来锻炼生活能力,有的是为了练体育,还有的是因为处境艰难,将这里视作福利院一样的港湾。带领他们的是一个叫柏剑的男人,被称为“老爸”。他带孩子们练体育,让他们以后有一条出路。孩子们的眼神澄澈单纯,没有对未来的忧虑,没有对当下的抱怨,日复一日的训练练就了他们强健的体魄和坚强的心灵。我们志愿者和他们一起吃住,每天早上五点也跟着起床做好榜样。这里的重点反而不是教课,更多的是陪好孩子们,当好他们生活和心灵的老师。——@Acrossing

这是一个叫“梦想之家”的地方。这里的孩子住在大通铺里,每天早上五点要起来参加长跑训练,一般都要跑十几公里甚至二三十公里。他们有的是过来锻炼生活能力,有的是为了练体育,还有的是因为处境艰难,将这里视作福利院一样的港湾。带领他们的是一个叫柏剑的男人,被称为“老爸”。他带孩子们练体育,让他们以后有一条出路。孩子们的眼神澄澈单纯,没有对未来的忧虑,没有对当下的抱怨,日复一日的训练练就了他们强健的体魄和坚强的心灵。我们志愿者和他们一起吃住,每天早上五点也跟着起床做好榜样。这里的重点反而不是教课,更多的是陪好孩子们,当好他们生活和心灵的老师。——@Acrossing06 带着历史的温度走向未来

八十多年前,浙大师生西迁贵州,守护文脉火种;八十年后,“礼失求诸野”创新实践团队重返贵州,寻找文化宝藏。我们循着红色记忆,探入可乐夜郎遗址探方,观赏奢香博物馆古籍。在湄潭浙大文庙里,陈天来先生讲述了竺可桢校长率领师生完成2600公里“文军长征”的故事,让我们深刻体悟到“求是”精神是与人民血脉相连的担当。

八十多年前,浙大师生西迁贵州,守护文脉火种;八十年后,“礼失求诸野”创新实践团队重返贵州,寻找文化宝藏。我们循着红色记忆,探入可乐夜郎遗址探方,观赏奢香博物馆古籍。在湄潭浙大文庙里,陈天来先生讲述了竺可桢校长率领师生完成2600公里“文军长征”的故事,让我们深刻体悟到“求是”精神是与人民血脉相连的担当。结合专业知识,我们梳理夜郎国各民族文化交融的历史脉络,整理了藏彝古籍存数字文档。同时,我们把自主开发的“儿童思维教育课程”带进赫章县朱明镇小学与湄潭县浙大小学。传承从来不是复刻过去,而是带着历史的温度,走向更辽阔的未来。——@浙江大学“礼失求诸野” 创新实践团队

07 火种点燃在细微瞬间

七月末,我参加由浙江大学学生资助服务社发起的支教团,来到了缙云县壶镇镇联丰村。村庄经济发展良好,环境整洁,与我们想象中的偏远景象大相径庭。然而,我们深知,此行的意义并非改变贫瘠,而是陪伴和传递知识,帮助这群年龄跨度从一年级到初中不等的孩子们,度过一个充实的暑假。

七月末,我参加由浙江大学学生资助服务社发起的支教团,来到了缙云县壶镇镇联丰村。村庄经济发展良好,环境整洁,与我们想象中的偏远景象大相径庭。然而,我们深知,此行的意义并非改变贫瘠,而是陪伴和传递知识,帮助这群年龄跨度从一年级到初中不等的孩子们,度过一个充实的暑假。面对年龄各异的孩子们,我们连夜修改课程设计,试图让每门课程都能找到与之共鸣的心灵。在众多稍显羞怯的面孔中,一个小女孩非常突出。她总是第一个举手,第一个上台,落落大方,眼神明亮。她的勇气像一粒火种,悄然点燃了整个班级的氛围。渐渐地,更多孩子开始举起手来,发出自己的声音。那一刻,我忽然明白,教育并不总是宏大的叙事,它往往就藏在这些细微的瞬间。——@夹心饼干

晒对话——“寰宇间的共鸣”

01 我们的答案是独一无二

今年暑假,在多伦多举办的2025年ASABE国际大学生农业机器人设计大赛中,我校三支本科生队伍荣获标准组冠军和亚军,以及高级组亚军的好成绩。我们的夏天是和机器人一起度过的。因为要代表学院和学校参加世界级的赛事,我们想要展现给世界我们独特的机器人,不是“继承的”,也不是“相似的”,而是独一无二的,融入我们所有团队成员独特设计的机器人。为此,在期末考之后,我们不眠不休地工作了十几个日夜,不断地调参数、改bug。而当我们远赴加拿大去到比赛现场时,发现现场环境与我们想象的不同,只能根据临场的环境重新调整代码,好在我们的机器人在比赛场上能够正常乃至超常发挥,拿到了十分不错的成绩。我们的汗水在这个属于机器人的夏天得到了丰厚的回报。——@黄子璇

今年暑假,在多伦多举办的2025年ASABE国际大学生农业机器人设计大赛中,我校三支本科生队伍荣获标准组冠军和亚军,以及高级组亚军的好成绩。我们的夏天是和机器人一起度过的。因为要代表学院和学校参加世界级的赛事,我们想要展现给世界我们独特的机器人,不是“继承的”,也不是“相似的”,而是独一无二的,融入我们所有团队成员独特设计的机器人。为此,在期末考之后,我们不眠不休地工作了十几个日夜,不断地调参数、改bug。而当我们远赴加拿大去到比赛现场时,发现现场环境与我们想象的不同,只能根据临场的环境重新调整代码,好在我们的机器人在比赛场上能够正常乃至超常发挥,拿到了十分不错的成绩。我们的汗水在这个属于机器人的夏天得到了丰厚的回报。——@黄子璇02 光影为媒,连接中阿

这个暑假,我和实践团队的同学们一起来到阿联酋——这个一半是海洋、一半是沙漠的城市。在为期一个月的实践中,我们与在阿三十年的老华侨们一同回忆过往,探寻华人在阿联酋最早的足迹;也跟随着“53路公交车”一起从老城区“德拉”走到如今的华人聚集区“国际城”,一点一点探索华人社群的发展变迁。我们拜访央视中东等官方派驻机构,学习体验新闻的跨国生产;也走进微短剧的拍摄现场,揭秘“短剧出海”背后的文艺创作。这一次,我们希望可以多视角、多层次、全方位挖掘中阿两国的青年合作故事,探寻凝练宣传两国媒体人共建“一带一路”倡议成果的新思路新模式。——@Media

这个暑假,我和实践团队的同学们一起来到阿联酋——这个一半是海洋、一半是沙漠的城市。在为期一个月的实践中,我们与在阿三十年的老华侨们一同回忆过往,探寻华人在阿联酋最早的足迹;也跟随着“53路公交车”一起从老城区“德拉”走到如今的华人聚集区“国际城”,一点一点探索华人社群的发展变迁。我们拜访央视中东等官方派驻机构,学习体验新闻的跨国生产;也走进微短剧的拍摄现场,揭秘“短剧出海”背后的文艺创作。这一次,我们希望可以多视角、多层次、全方位挖掘中阿两国的青年合作故事,探寻凝练宣传两国媒体人共建“一带一路”倡议成果的新思路新模式。——@Media03 在交流中看见

暑假期间,浙江大学文学院研究生奔赴意大利开展社会实践。在都灵、米兰等地,团队走进华人社区,既观察到意大利华侨普遍重视子女中文教育的事实,也直面文化传承面临的代际挑战和认知差异。通过与汉学家傅马利教授、威尼斯大学东方语言系研究生玛嘉瑞的交流,团队深刻认识到:打破历史刻板,推动平等、全面、当代化的东西方对话,任重而道远。此行,浙大学子既是“看”者——洞察文化在异域的多样态与挑战;亦为“被看”者——在意大利的历史文化与他者凝视中反观自身文化。——@文学院中-意研究生海外社会实践团

暑假期间,浙江大学文学院研究生奔赴意大利开展社会实践。在都灵、米兰等地,团队走进华人社区,既观察到意大利华侨普遍重视子女中文教育的事实,也直面文化传承面临的代际挑战和认知差异。通过与汉学家傅马利教授、威尼斯大学东方语言系研究生玛嘉瑞的交流,团队深刻认识到:打破历史刻板,推动平等、全面、当代化的东西方对话,任重而道远。此行,浙大学子既是“看”者——洞察文化在异域的多样态与挑战;亦为“被看”者——在意大利的历史文化与他者凝视中反观自身文化。——@文学院中-意研究生海外社会实践团04 跨越万里的青年对话

七月,浙江大学经济学院研究生跨越山海,走进西非的加纳大学,开启了一场连接中非青年思想与文化的双向之旅。在经济学院的座谈现场,中非师生共话合作机遇与挑战,我们聆听院长对长效机制的期盼,也分享了中国青年对中非命运共同体的理解;在孔子学院的交流中,我们直面跨文化对话的真实挑战,感悟“走出来,深入非洲社会”的深刻意义;在中文课堂的互动与问答之间,我们与非洲青年建起心灵的桥梁。这一次在西非的调研,让我们在对话中理解差异,在合作中寻找共识。——@经济学院“致远”计划研究生社会实践团

七月,浙江大学经济学院研究生跨越山海,走进西非的加纳大学,开启了一场连接中非青年思想与文化的双向之旅。在经济学院的座谈现场,中非师生共话合作机遇与挑战,我们聆听院长对长效机制的期盼,也分享了中国青年对中非命运共同体的理解;在孔子学院的交流中,我们直面跨文化对话的真实挑战,感悟“走出来,深入非洲社会”的深刻意义;在中文课堂的互动与问答之间,我们与非洲青年建起心灵的桥梁。这一次在西非的调研,让我们在对话中理解差异,在合作中寻找共识。——@经济学院“致远”计划研究生社会实践团05 双向奔赴的中葡青年

这个夏天,浙江大学高分子科学与工程学系开启了中葡青年科创与文化交流之旅。团队在新里斯本大学、波尔图大学I3S研究所进行学术交流,覆盖生物医用材料、能源材料等前沿领域,并在鱼皮传感器抑菌性能等领域的合作达成初步意向;在米尼奥大学3Bs研究中心等地开展产业调研,深入了解能源、生命健康等领域的产学研协作机制;在科英布拉大学孔子学院与波尔图大学孔子学院举办文化活动,以书法书签为礼,与葡萄牙青年广泛交流。——@高分子科学与工程学系“致远”计划赴葡萄牙海外社会实践团

这个夏天,浙江大学高分子科学与工程学系开启了中葡青年科创与文化交流之旅。团队在新里斯本大学、波尔图大学I3S研究所进行学术交流,覆盖生物医用材料、能源材料等前沿领域,并在鱼皮传感器抑菌性能等领域的合作达成初步意向;在米尼奥大学3Bs研究中心等地开展产业调研,深入了解能源、生命健康等领域的产学研协作机制;在科英布拉大学孔子学院与波尔图大学孔子学院举办文化活动,以书法书签为礼,与葡萄牙青年广泛交流。——@高分子科学与工程学系“致远”计划赴葡萄牙海外社会实践团06 共筑iGEM“一带一路”桥梁

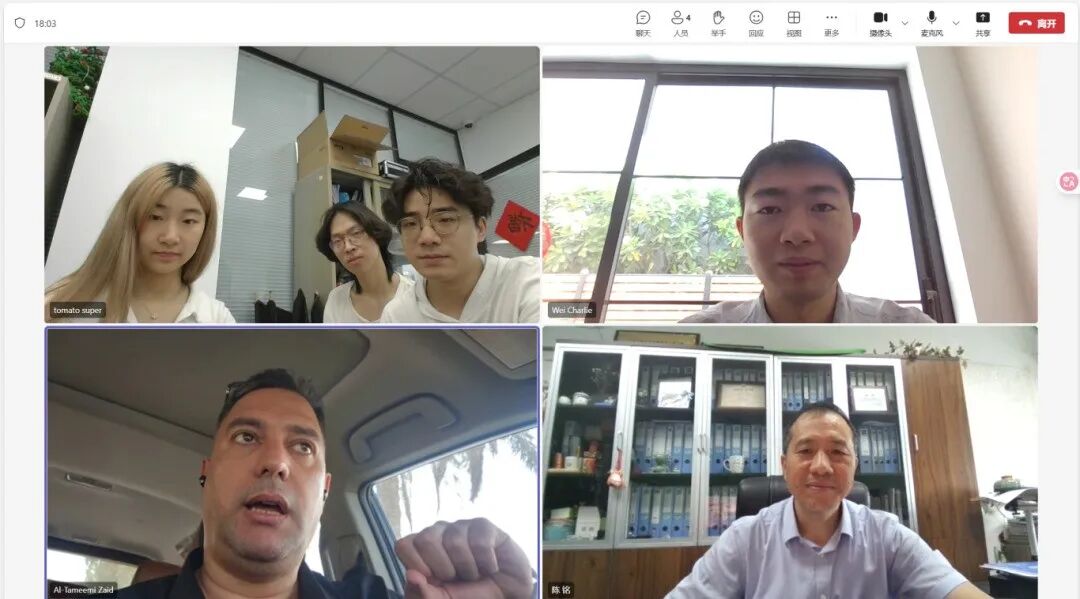

ZJU-China作为浙江大学长期活跃于国际基因工程机器大赛(iGEM)舞台的代表队伍,已有十余年赛事经验,项目涵盖环境保护、医疗健康、农业工程、智能建造等多个方向,还在去年斩获了2024年国际基因工程机器大赛本科生组金牌。这个暑假,伊拉克纳赫林大学( Al-Nahrain University, Iraq)的Zaid Nsaif Abbas Al-Tameemi博士主动联系了浙江大学代表队ZJU-China,寻求合作与指导,希望团队能帮助他在伊拉克组建首支iGEM队伍,打破该国在该项赛事中“零参赛”的历史。

ZJU-China作为浙江大学长期活跃于国际基因工程机器大赛(iGEM)舞台的代表队伍,已有十余年赛事经验,项目涵盖环境保护、医疗健康、农业工程、智能建造等多个方向,还在去年斩获了2024年国际基因工程机器大赛本科生组金牌。这个暑假,伊拉克纳赫林大学( Al-Nahrain University, Iraq)的Zaid Nsaif Abbas Al-Tameemi博士主动联系了浙江大学代表队ZJU-China,寻求合作与指导,希望团队能帮助他在伊拉克组建首支iGEM队伍,打破该国在该项赛事中“零参赛”的历史。目前我们与Zaid博士团队已完成首次线上会议,并将在未来持续开展定期定点定期帮扶指导与合作交流。我们将分享团队运营模式、技术路线、参赛心得与资源支持,为伊拉克新队伍的建设提供全方位的协助。——@生命科学学院团队ZJU-China

晒生活——“夏风中的共振”

01 临时起意的落日奔赴

七月初,我的本科室友看见sunsetbot上预测晚上会有火烧云,在群里说打算傍晚去马家坞拍落日延时。我在工位临时起意,打算一起去,他从玉泉骑小龟出发,我从萧山科创出发。到了山脚我才知道,原来去观景台还要爬很高的山。我们背着器材马不停蹄地往上爬,毕竟落日不等人,也难得一起出来一次。我可能是跑太急了,到了山顶头很晕都快倒下了,但还是一边打开相机,架好机位,对上焦拍延时。记得那次西边有一朵非常厚的黑云,所以晚霞并不是惊艳。但马家坞上面视野开阔风景很好,晚风吹着也很舒服。——@Melt丨

七月初,我的本科室友看见sunsetbot上预测晚上会有火烧云,在群里说打算傍晚去马家坞拍落日延时。我在工位临时起意,打算一起去,他从玉泉骑小龟出发,我从萧山科创出发。到了山脚我才知道,原来去观景台还要爬很高的山。我们背着器材马不停蹄地往上爬,毕竟落日不等人,也难得一起出来一次。我可能是跑太急了,到了山顶头很晕都快倒下了,但还是一边打开相机,架好机位,对上焦拍延时。记得那次西边有一朵非常厚的黑云,所以晚霞并不是惊艳。但马家坞上面视野开阔风景很好,晚风吹着也很舒服。——@Melt丨02 在土地上,学会鞠躬

短短几天的暑期农事生产劳动,我才真正明白“粒粒皆辛苦”的分量。在田间用石灰粉画线,用锄头与铁锹挖沟起垄。挥锄的瞬间,手上的皮肤被摩擦得发红,甚至磨出了水泡。弯腰铲土的动作一遍又一遍,汗水顺着脊背往下流,腰酸背痛让人忍不住直起身子想休息。到最后,48个人半天才挖出四条垄。我的身体时常处于疲惫状态,但这种疲惫让我学会了谦卑。我们平日里吃到的一粒米、一串葡萄、一块馒头,背后都蕴藏着多少汗水?当自己真正体验过,才发现生活中的每一口食物都不应被轻易浪费。劳动用身体的酸痛,教会了我感恩。——@孔喜善

短短几天的暑期农事生产劳动,我才真正明白“粒粒皆辛苦”的分量。在田间用石灰粉画线,用锄头与铁锹挖沟起垄。挥锄的瞬间,手上的皮肤被摩擦得发红,甚至磨出了水泡。弯腰铲土的动作一遍又一遍,汗水顺着脊背往下流,腰酸背痛让人忍不住直起身子想休息。到最后,48个人半天才挖出四条垄。我的身体时常处于疲惫状态,但这种疲惫让我学会了谦卑。我们平日里吃到的一粒米、一串葡萄、一块馒头,背后都蕴藏着多少汗水?当自己真正体验过,才发现生活中的每一口食物都不应被轻易浪费。劳动用身体的酸痛,教会了我感恩。——@孔喜善03 珍惜每一次见面的机会

暑假我回去看望了初中老师们。第一位是初中班主任。多年未见,她没变,依旧严厉,但也带着许多温柔。聊了很多,从聊大学聊到家里人和工作。后来她带着我去找了语文和数学老师,也还是重复聊到了那些话题。但都很惊讶,原来上次见面,大概是初中毕业,8年未见。后面又聊了很多很多。我忘记了时间。窗外蝉鸣逐渐强烈,地面的积水在太阳下慢慢地溃不成军,我过来找她们的兴奋的汗水也被晒干了。

暑假我回去看望了初中老师们。第一位是初中班主任。多年未见,她没变,依旧严厉,但也带着许多温柔。聊了很多,从聊大学聊到家里人和工作。后来她带着我去找了语文和数学老师,也还是重复聊到了那些话题。但都很惊讶,原来上次见面,大概是初中毕业,8年未见。后面又聊了很多很多。我忘记了时间。窗外蝉鸣逐渐强烈,地面的积水在太阳下慢慢地溃不成军,我过来找她们的兴奋的汗水也被晒干了。在离开之前,我们用拍立得拍了合影,给她们一张,我一张。我不知道,下次回来是什么时候,我珍惜当下每一次见面的机会。——@3200101971

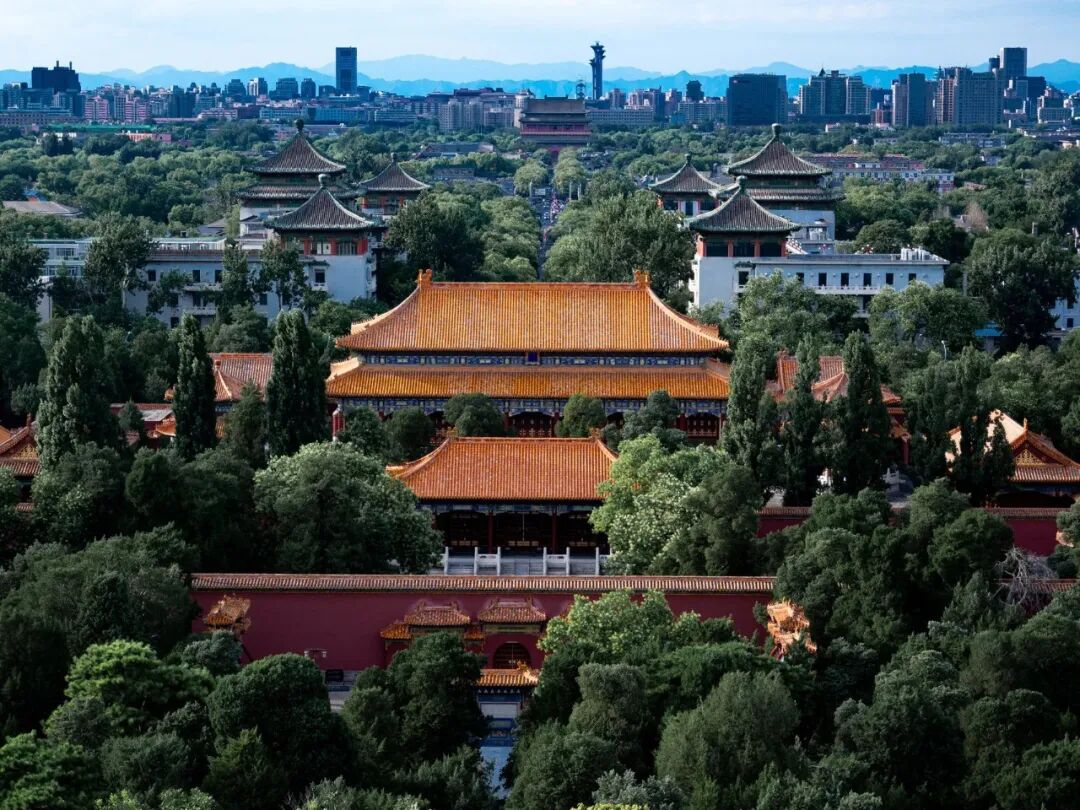

04 实习日志里藏着的故宫烟火

借助学院的展翅计划,我有幸在北京度过了充实的两个月。实习期间,我在公文起草、数据整理等繁琐任务中始终保持严谨,切实提升专业技能。在完成实践任务之余,我也用脚步丈量着这座城市——从庄严肃穆的故宫、藏着历史脉络的国博,到满是市井烟火的什刹海,见证时代的天安门广场……值此抗战胜利八十周年,每个周末都有阅兵演练,现代化空军飞越紫禁城的画面令人激动。国家现在的繁荣昌盛,时刻提醒我铭记历史,勿忘国耻。这次实践计划,让我得以用更近的视角、更慢的步伐,亲身感受首都的历史厚重、烟火气息与现代活力。——@彭城牧

借助学院的展翅计划,我有幸在北京度过了充实的两个月。实习期间,我在公文起草、数据整理等繁琐任务中始终保持严谨,切实提升专业技能。在完成实践任务之余,我也用脚步丈量着这座城市——从庄严肃穆的故宫、藏着历史脉络的国博,到满是市井烟火的什刹海,见证时代的天安门广场……值此抗战胜利八十周年,每个周末都有阅兵演练,现代化空军飞越紫禁城的画面令人激动。国家现在的繁荣昌盛,时刻提醒我铭记历史,勿忘国耻。这次实践计划,让我得以用更近的视角、更慢的步伐,亲身感受首都的历史厚重、烟火气息与现代活力。——@彭城牧05 行李里的三年

我在这个夏天观赏了紫金港的彩虹与晚霞,搬去西溪,未来五年不知道还有多少机会能看见紫金港的天空。本科前三年的时间没有换过寝室。理行李时,一点一点整理抽屉、柜子各种角落的物料,找到了不少从大一到大三积攒起来的零碎物件,有大一时候的收到的明信片和自己写下的本科四年愿望卡,有三年来去各种博物馆和景区攒下的票根、宣传册、纪念品,有下决心跨专业保研时候准备的各种材料……真切地回忆了三年多的生活。真的到了搬来西溪的时候,还是有对朋友的不舍,和对新生活的期待、憧憬和一丝丝的不安。——@原来是xigu

我在这个夏天观赏了紫金港的彩虹与晚霞,搬去西溪,未来五年不知道还有多少机会能看见紫金港的天空。本科前三年的时间没有换过寝室。理行李时,一点一点整理抽屉、柜子各种角落的物料,找到了不少从大一到大三积攒起来的零碎物件,有大一时候的收到的明信片和自己写下的本科四年愿望卡,有三年来去各种博物馆和景区攒下的票根、宣传册、纪念品,有下决心跨专业保研时候准备的各种材料……真切地回忆了三年多的生活。真的到了搬来西溪的时候,还是有对朋友的不舍,和对新生活的期待、憧憬和一丝丝的不安。——@原来是xigu晒自我——“蝉鸣里的破茧”

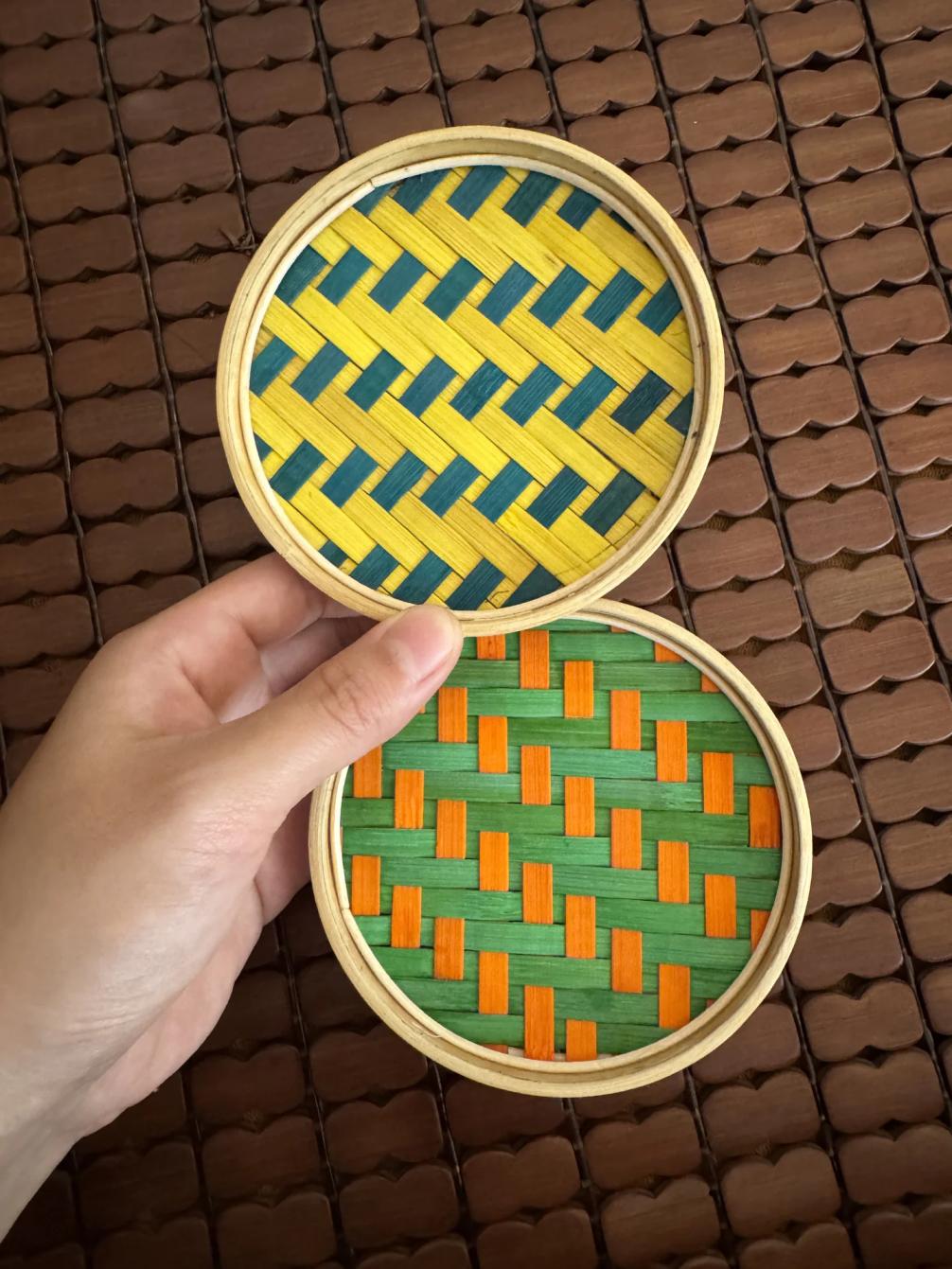

01 非遗串联起老手艺与新生活

我们老家的文化宫会定期组织公益课,我正好赶上了非遗传承人教授的编鸟笼课程,选择编织简单且实用的杯垫。首先将篾片在桌上并排排列,用胶带固定,再将另一种颜色的篾片插进其中,使其呈现出图案。接着用铅笔在编好的图案上描出环形外壳的轮廓,并沿着笔迹滴上胶水,风干后按照轮廓剪下,塞进环形外壳中,最后将竹条也塞进环形外壳里,防止篾片掉出。此后,每次看到、用到这些杯垫,我都会想起这次编织的经历,进而想到它背后的、独属于家乡的非遗传承,仿佛年代久远的手艺活,已经融入了21世纪的我的生活之中。——@三秋桂子

我们老家的文化宫会定期组织公益课,我正好赶上了非遗传承人教授的编鸟笼课程,选择编织简单且实用的杯垫。首先将篾片在桌上并排排列,用胶带固定,再将另一种颜色的篾片插进其中,使其呈现出图案。接着用铅笔在编好的图案上描出环形外壳的轮廓,并沿着笔迹滴上胶水,风干后按照轮廓剪下,塞进环形外壳中,最后将竹条也塞进环形外壳里,防止篾片掉出。此后,每次看到、用到这些杯垫,我都会想起这次编织的经历,进而想到它背后的、独属于家乡的非遗传承,仿佛年代久远的手艺活,已经融入了21世纪的我的生活之中。——@三秋桂子02 不放弃的波形追寻

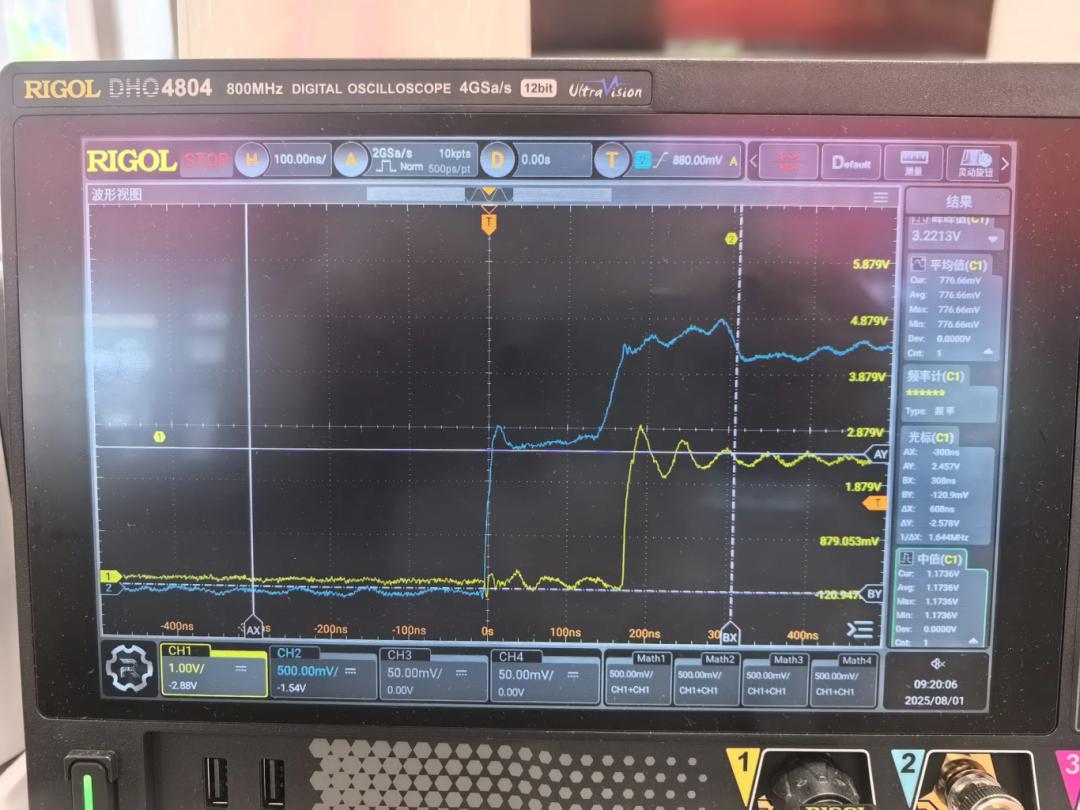

这张照片拍摄于全国大学生电子设计竞赛期间。竞赛要求我们设计简易以太网双绞线测试仪,信号反射波形的产生是题目的核心。图示信号即为信号反射波形。经过一天奋战,我们也没能产生出这个波形,但我们没有放弃,最终成功观测到。看到波形的一刻,我和负责硬件的队友立刻激动地站了起来。从六月底开始备赛,我们每天早上九点来到实验室进行电赛训练,下午五点离开,如此坚持了一个多月。这段训练不仅显著提升了我们的电子设计能力,也让我们学会了团队协作。整个夏天我都投入到电子设计竞赛,这是一段充实、艰辛又甜蜜的夏日记忆。——@xi2pg

这张照片拍摄于全国大学生电子设计竞赛期间。竞赛要求我们设计简易以太网双绞线测试仪,信号反射波形的产生是题目的核心。图示信号即为信号反射波形。经过一天奋战,我们也没能产生出这个波形,但我们没有放弃,最终成功观测到。看到波形的一刻,我和负责硬件的队友立刻激动地站了起来。从六月底开始备赛,我们每天早上九点来到实验室进行电赛训练,下午五点离开,如此坚持了一个多月。这段训练不仅显著提升了我们的电子设计能力,也让我们学会了团队协作。整个夏天我都投入到电子设计竞赛,这是一段充实、艰辛又甜蜜的夏日记忆。——@xi2pg03 从零开始接受项目

暑假我去广州实习了,在南方电网人工智能科技公司做AI相关的工作,这份实习让我得以近距离接触AI技术在产业场景中的实际应用。实习过程中比较大的困难就是从零开始接手一个项目,了解实际需求并进行完整项目构建。但这也让我从之前学术生活转变到了面对真实的生产场景,coding的方式很不一样,工作的重心从构建算法逐渐转移到了数据内容上的分析。这种从理论到实践的转变虽有难度,却让我收获了思维模式的成长,是一段很有意义的体验。——@NAOHCL

暑假我去广州实习了,在南方电网人工智能科技公司做AI相关的工作,这份实习让我得以近距离接触AI技术在产业场景中的实际应用。实习过程中比较大的困难就是从零开始接手一个项目,了解实际需求并进行完整项目构建。但这也让我从之前学术生活转变到了面对真实的生产场景,coding的方式很不一样,工作的重心从构建算法逐渐转移到了数据内容上的分析。这种从理论到实践的转变虽有难度,却让我收获了思维模式的成长,是一段很有意义的体验。——@NAOHCL04 我想分享一丝微光

这个夏天,我和朋友们一起修订了今年的新生指引。去年的指引写得很完善了,今年主要是在框架内进行更新。伙伴们大都有很多学生工作经验,能关注到新生第一年常见的问题,也会及时了解到学校最新政策,与时俱进就是最大的修改。我仍记得那天是台风夜的晚上,在凌晨两点钟,我们推出的第一版最大的更新。凌晨,或许是无人在意的角落,一份全新的新生指引上线了。我们都很激动,这是团队的力量,是CC98开源共享精神的体现。那晚注定不眠。窗外的风雨,内心的澎湃,笔下的微光。

这个夏天,我和朋友们一起修订了今年的新生指引。去年的指引写得很完善了,今年主要是在框架内进行更新。伙伴们大都有很多学生工作经验,能关注到新生第一年常见的问题,也会及时了解到学校最新政策,与时俱进就是最大的修改。我仍记得那天是台风夜的晚上,在凌晨两点钟,我们推出的第一版最大的更新。凌晨,或许是无人在意的角落,一份全新的新生指引上线了。我们都很激动,这是团队的力量,是CC98开源共享精神的体现。那晚注定不眠。窗外的风雨,内心的澎湃,笔下的微光。我在风雨中奔跑,曾有人为我撑起一把伞;有人在黑暗摸索,我也想分享一丝微光。——@3200101971

05 总有人在求是园来去

紫金港的八月,又见许多稚嫩面孔。我们学长组的成员,站在迎新点,指导新生们办手续、领物品。他们多半有些怯生生的,问路时声音也轻,眼睛却亮。

紫金港的八月,又见许多稚嫩面孔。我们学长组的成员,站在迎新点,指导新生们办手续、领物品。他们多半有些怯生生的,问路时声音也轻,眼睛却亮。开学典礼那日,体育馆里乌泱泱坐满了人。典礼至半,场馆忽然暗下来,荧光棒蓦地亮了——蓝白色的光点在暮色里浮起来,组成了求是鹰的形状,像是把银河铺在地上走了。灯影里一张张年轻的脸庞明灭,倒真似启真湖畔的灿若星辰灯般闪烁着。

黄昏时走在路上,听见新生笑语不断。老生们夹着书本电脑匆匆走过,两下里一对照,倒有趣。求是园总是这样,旧人未去,新人已来,树叶子年年落,树倒是永远旺盛。——@室温五十兔

浙大人的暑假从来不只有单一色彩那些实验室里科研探索的执着那条田野深处乡村振兴的脉络那份山川湖海突破界限的感知每一种选择都闪耀着浙大人的追求每一段经历都书写着这个夏天的精彩

新学期将启带着夏天的炽热与沉淀浙大人即将奔赴新的征程愿你不负每一个好时节继续在热爱的领域里发光发热书写更多属于自己的精彩篇章这个热烈的夏季,你有什么样的故事?欢迎在评论区与我们分享