湖北和湖南分家,其实比咱们想象得要复杂得多。当年那叫湖广,一大家子,框里塞了足足98个县——你想想,一桌年夜饭,有人想多分几个菜,有人又怕自己吃亏。这俩地方怎么理顺、怎么谁多谁少,那时候谁都不太好开口。咱今天就听听,它们到底怎么从“亲兄弟”打成了如今的“隔壁老王”。

说起湖北和湖南嘛,其实不少人心里都有点偏爱。有人念湖北是“九省通衢”——听着挺牛,好像谁都得在他家门口串个门。西边靠巴蜀,东边连皖苏,长江一横,简直地理教科书里画线都得绕着湖北。到了2020年人口普查,湖北人快六千万了,在咱大中国也挺能扛事儿。

但这地方不光地理吃香。气候也中等,有粮有水,那句“湖广熟,天下足”不是白来的。历史上哪边遇上荒年,朝廷想了下,还是要靠湖广那一把米粮。电视剧里老是演搬粮进京,那不是编剧瞎拍,确实湖广一带粮仓管够。

说起湖北的市,基本上就是武汉为老大。武汉呢,现在已经是全国副省级城市之一。剩下黄石、十堰、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感……这些地方,说起来倒像东坡的旧游录,哪哪都透着点故事气。但要说省里的特例,还有本来属于地市级,但其实挂在省里的天门、仙桃、潜江,好比老家族里那几个表弟,明明是一家,却总有点“另类”的投票权。

至于湖南,咱就得唠一嘴橘子了。不夸张,这地儿橘子好吃到让你怀疑人生。前两年有朋友寄来两大袋,家里人一天到晚扒着吃,吃到腮帮子发酸。湖南人口和湖北比,居然还多一截,六千六百万都快顶上去。长沙是头牌城市,底下株洲、湘潭、衡阳什么的,说着就亲切。别忘了张家界,人家风景没得说,旅游业都快撑起个腕了。

说到底,这俩省原本是一家。翻到东汉时候,湖南、湖北都归荆州管,当时下属七个郡,要分地儿,其实还没现在分得那么清楚。郡里哪些归南阳、哪些归零陵,说得好听,反正都是荆州大家庭,人和地都混着来。

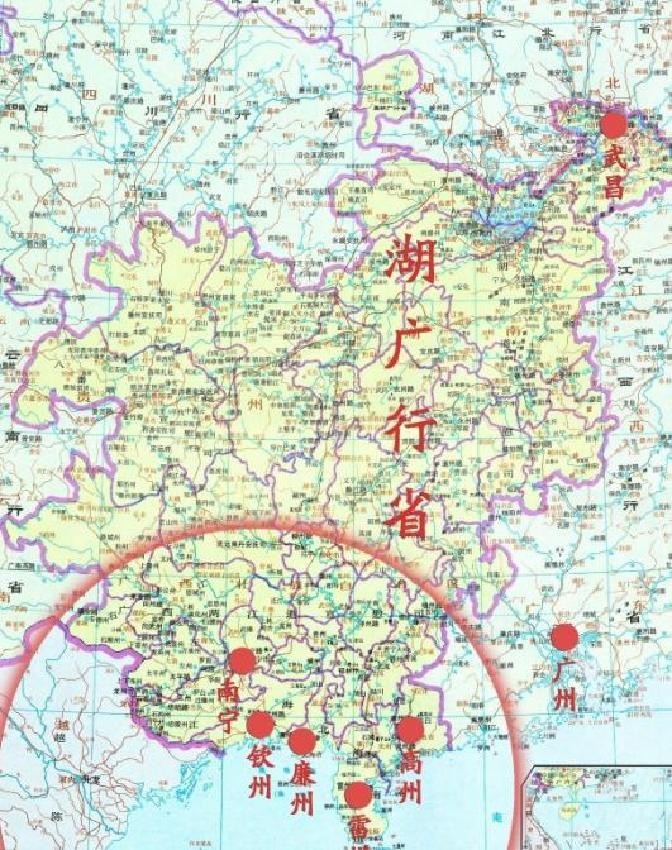

很多时候,中国省份的名字,和宋朝时挂的“路”有关系。北宋划了“荆湖北路”、“荆湖南路”,再往南还有广南东路、西路,福建江南这些路名,差不多就把今天中部南部省份给埋下了伏笔。后来元朝地盘铺得更大,直接“行省”一竖,湖广包了湖北、湖南、还有广西、贵州甚至广东的部分。你看,古早“湖广”比今天的湖南湖北可是大多了。省会也换过:刚成立时在长沙,1281年搬去武昌。想象一下长沙人在茶馆里听说省会要搬家,估计跟现在“单位总部迁到外地”一样,心里酸溜溜。

等明朝顶上来,基本没大改行省制,名字还是湖广省,但疆域就缩回现在说的两湖地区。彼时管辖十六个府、两个直隶州,县、散州加起来九九八十八。面积广、人多,还水网密布,那会儿做个省长,估计光巡视都得跑断腿。

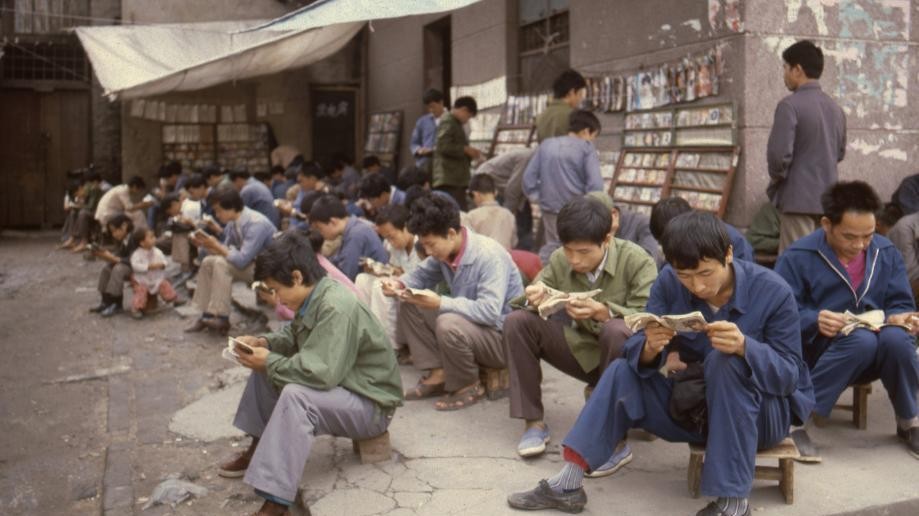

但问题又来了:省会在武昌,南边的百姓一有什么事儿,跋山涉水要找省长,估计更愿意去长沙。长沙慢慢成了商品集散地,各路货物都见面,市井越来越热闹。其实明朝中后期朝廷就琢磨把湖广拆开,两省各管各的,但内忧外患一堆,拆省的事儿只能往后搁。

到了清朝,外面折腾完了,终于腾出手来收拾这大湖广。省太大,管理起来头疼,清廷里的智囊团觉得得剖开来才顺手。但剖这事儿,不是谁说了算,怎么分地、分县、分水田,地方官都得掰扯半天。

刚开始,有人建议拿澧水和周边湖区当分界线:澧水以北归湖北,以南归湖南。听起来公正,实际一说出口湖南那边立马炸了锅,因为澧北这块是洞庭湖肥田,粮食产区里领头羊,谁愿意拱手让出去?过去种田的地方随随便便划出去了,湖南官丁百姓都觉得,自己家底被人偷空了。

聊半天,另一派觉得直接用长江分省,江北归湖北,江南归湖南。这法子倒也有先例,元朝划河南江北、江浙,用的就是长江。但问题又来了,新湖南太大了,湖北剩下的地不过四五个府,人少事儿少,说白了“有点亏”。清廷一想,干脆折中:澧水和洞庭湖那片给湖南,其他归湖北。谁也不独占好处,谁也不闹翻桌子。

于是1664年,湖广分步走。左布政使留在武昌办公,右布政使跑长沙,这就算开了“分家第一枪”。随后几年的称呼也变了,武昌叫湖北布政使,长沙叫湖南布政使,但表面分了,底下不少细节还挂钩:湖南读书人考科举还得去武昌,归属没那么爽利。直到1723年,再度改名,湖南、湖北布政使各自挂牌,两家名分总算明朗了。

接着清廷再踩一脚油门,1724年,湖南、湖北各自配上巡抚,省级关系终于平级。到1725年,湖南终于有了自己的学政,这下读书人能在长沙考乡试,省里文气直冒——也是那种“终于轮到我自己作主”的轻快劲,估计考场里还浮现骄傲的小表情。

别觉得这就完了,其实两湖的框架算到这时候才扎住。但清王朝还是喜欢用湖广总督,说白了统管湖南湖北的军务,所以“湖广”这个名字在清代还活得挺久——至于更细致的行政权,才是真正分开来各管各的。

也不知道,历史上那些决策的官员,是不是也经常为这些区划伤脑筋。你说是按河分、按湖分、又怕谁家亏、谁家占,和咱小时候分饼干其实一样,吵半天。如今看回头路,湖南湖北各自发了家,橘子米粮,省会高楼,比拼赛跑,倒像一对认了亲的兄弟各自闯江湖。

至于后面那些地界、官职、分分合合的故事,其实还多着呢。可能以后哪天闲下来,再聊聊广东广西怎么改、江西福建怎么变——中国地图上每条分界线背后,都是一屋子热气腾腾的吵闹声和小算盘。省境虽定,人情未了,分不分,都是中国人的家常。