如果你也像我一样,经常下班回家点杯奶茶,刷刷国际新闻,那你多半对“日不落帝国”这个词不会陌生。想当年英国可真是风光得不行,连我们祖辈说得最多的“太阳从不落下”都成了他们的标签。可今天呢?再看新闻的时候,英国这仨字,经常被和脱欧、经济疲软或者哈里王子的家长里短一起拿出来说事。很多人心里就一个疑问:那些曾经横扫全球的殖民地,现在对英国还能有多大用处?英国到底还捏着多少“底牌”?

想着想着,不免替那群昔日殖民使者心里发点酸。谁料时过境迁,如今的英国就像个老牌贵族,穿着祖传的貂皮大衣,却已难掩岁月的旧痕。你说那些遍布世界各地的海外领土,如今能给英国撑啥场面?权力光环还在,还是只剩个空名?咱今天不妨掰开揉碎说说。

若说巅峰,那画面得在1820年前后。别的不提,光是约瑟夫·班克斯从塔希提岛寄回的奇花异草,就让整个伦敦茶会都兴奋得不行。大英帝国“绅士与探险家”的气场,蔓延到了非洲的金矿、加拿大的落基山,甚至去新西兰赶海抓螃蟹的渔夫都能哼两句皇家的赞歌。

英国之所以牛气,是靠一艘又一艘大帆船叠加出来的海权。在开普敦港口晒太阳的英国军官、在孟买码头追逐潮汐的商人,个顶个都是帝国骄子的样子。不用看数据,抬头就能见到英国国旗飘在世界四方。说白了,哪有白银流入,哪儿就有“苏格兰威士忌”的踪影。别说,在印度广场上穿西装的英国叔叔,遇到土著时还能摆摆手,扔块糖果,俨然把异域当自家地。

但纸醉金迷之后,世界总归要回归现实。转眼进入20世纪,一战二战轮番拷打,英国的底气就这么一点点泄下去了。经济上跟不上,国内年轻一代还不愿掏命为昔日“帝国”卖力。最明显的就是1948年缅甸独立那会儿,倒不是英国实在不愿挽留,而是真扛不住花销了。后来,从西印度群岛到太平洋的萨摩亚,这些年不断有地方自己挂了名牌,说“我自由了”。没有谁真的能分担你衰落的苦闷。

其实英国在叱咤风云时,玩的手法特别灵活。像20世纪初在埃及修建苏伊士运河,不只是为了方便自家军队调度,更想着能顺带插手地中海商路。英国兵干脆直接在运河边上驻营,那些咖啡馆老板都得学英语才行。可惜,到了1956年“苏伊士危机”一闹,英国才发现,自己远不是昔日无敌,一夜间被请下了舞台中央。

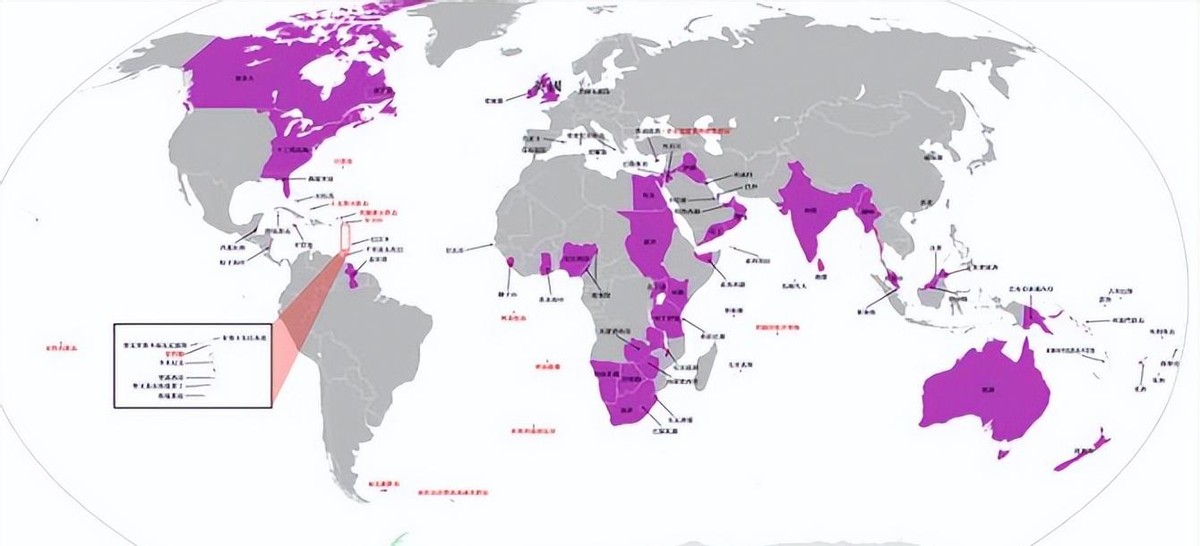

再说现在。英国手里还紧攥着14块海外领土。别看数量不少,细算倒也够杂。有些地方气候宜人,像安圭拉,每到冬天就有欧洲贵族来此晒太阳顺手赌一把。有的地方,常年只剩下一群科研人员杵着望远镜数海豹,比如英属南极地带。你说这叫战略要地?还真未必。倒是有人说,这些领地更像是皇家后花园和金融资产的混合体。

在加勒比海的蒙特塞拉特,当地火山自上世纪90年代爆发后,常住人口都被疏散了大半。剩下的人不是靠种香蕉,就是靠给英国公司做点离岸业务。这样的地方,说起来还是英王的“领地”,但多数英国人除了度假,真没几个会关心。

再比如,马尔维纳斯群岛(外界常叫福克兰群岛),那里最近做的最热闹的事,居然是推广南极旅游。别小看了那点旅游收入,对本地几千人来说,比羊毛出口更稳定。可阿根廷一刻不曾认同英国统治,这事儿总有点“谁都占理、又谁都膈应”的感觉。

说到金融,别忘了泽西岛和马恩岛。这两个小岛搞起避税天堂,连俄罗斯富豪和瑞典科技新贵都喜欢把资产藏到那。英国通过它们能收拢多少外汇?说不清,但全世界愈发眼红它们的“金融秘密”,监管力度一年比一年大。钱没那么好赚了,英国也不得不“睁一只眼闭一只眼”,生怕好不容易剩下的牌也被国际盯紧。

其实这些天南地北的小块地盘,地理上挺分散,但对英国人来说,情感远没有帝国时代那么浓了。我和一位曼彻斯特的出租车司机聊起过,他只无奈叹气:“我们早不指望这些地方救英国了,撑撑场面罢了。”

但话说回来,有些海外领地偶尔还能给英国制造点小新闻,比如新冠疫情初期,圣赫勒拿岛上几乎零感染,被英国媒体当“欧洲外溢安全屋”猛夸一阵。可真正经济和民生上,还能靠这些地盘翻多大水花?真心不易。年轻一辈宁愿努力去科技公司找份体面工作,也没人愿意摆弄帝国遗产那一套了。

不过,有时候,遗产也是麻烦。英国还得每年拨款给一些远在天涯海外的警察局,哪怕当地人只有几百个。说是贡品,倒不如说是帝国余晖下的责任包袱。遇到点麻烦,比如南极海域的非法捕捞纠纷,英国常常得耗尽外交资源去周旋,一不留神就成了“苦命保安”。

谁都以为“吃老本容易”,可真到了这一步,英国的“老本”其实是要花心思精打细算的。全球化压力大,欧盟脱了、美国有自己的算盘,中国、印度也在抢占话语权。到底是“祖产值钱”,还是鸡肋?这问题,其实每任英国首相都绕不开。

至于未来,这些岛屿和远洋小地盘能不能继续替英国赢下“大国余温”这一局?唉,这谁敢说得准。或许几十年后,后辈们只会把海外领地当成次文化的谈资,偶尔翻开旧地图指着某地说一句:“你瞧,这里也曾是我们家的地儿呢。”

所以你说,一个老牌帝国残留的影子究竟有多少滋味,是荣耀还是尴尬?我偶尔也会想,也许英国人自己心里也说不清。不妨让时间给答案。