泗泾下塘历史文化风貌区位于松江区泗泾古镇,风貌区范围为西起江川南路,东至沪松公路,泗泾港两侧区域内,总用地面积约为15.52公顷。

风貌区范围

风貌区体现了传统风貌和地方特色,下塘街及中市桥南岸一带基本保存了传统水乡市镇的河街格局和部分传统建筑。因地处水乡,河网密布,住宅多按前街后河布局。一般建筑进深浅、层高低,庭院狭小,住宅既无夹弄又无宅园。另有部分中型民宅是大宅败落又几经易主后演变而成。同时街巷大多极为窄小,有些竟不足3米。街巷两侧楼房,可对窗闲聊。背面临河一侧的殷实大户在驳岸上建石级,作私家埠头。

风貌区鸟瞰

古镇泗泾在元代初已形成村落,元代中叶,人口日增,街坊成型。元末文学家陶宗仪举家来此隐居,在泗水之南构筑“南村草堂”,藏书家孙道明则筑“映雪斋”于泗水之北。元代后期始成集镇,称“泗泾里”。

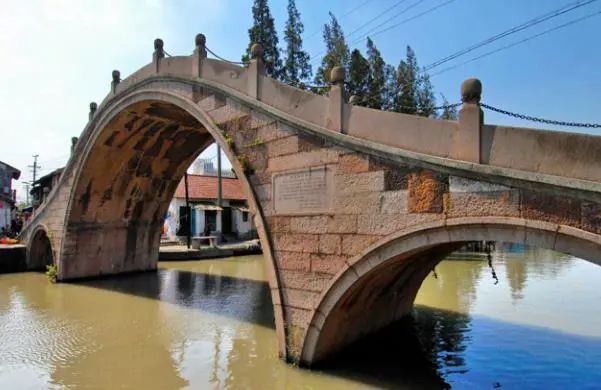

福连桥

明正德年间改称“泗泾市”,其时有七宝徐寿等筹资沿蒲汇塘北岸构筑石桥9座,七宝、泗泾间交通遂便,镇的规模日益扩大。明万历年间 (1573-1620年),泗泾塘上“普渡”、“福连”和“武安”3座3孔石拱桥相继落成,塘南塘北连成一片,市面日旺。

风貌区鸟瞰

明代中叶起,泗泾镇的粮米与水产交易兴盛,成为华亭县重要的粮食集散地。清代中叶,镇北铺成石板大街,街道两侧商店栉比,楼房对峙,镇上“百业辐辏,户口繁盛,街巷纵横,桥梁相望”。

安方塔

清顺治年间(1644-1662年),已形成酿造、木行、米市、加工四大行业,初具繁荣小镇雏形。清末民初,镇区扩展,镇上开设糟坊、酱园等手工业作坊。酿造、竹木行、米行、米厂四大行业成为泗泾镇经济的四大支柱。上世纪三十年代,沿河下塘街有米行(店)37家,碾米厂12家,米市交易量最高日达2000余石(约158吨)。

史量才故居

泗泾自古以来文人荟萃,尤其在近代,泗泾地区出现了多位在文化、教育方面极具影响力的重要人物,包括《申报》的老板史量才,震旦学院创始人马相伯,中国文化研究所所长、博物馆馆长闻宥,我国最早的漫画组织——漫画会的创始人胡旭光等。