()

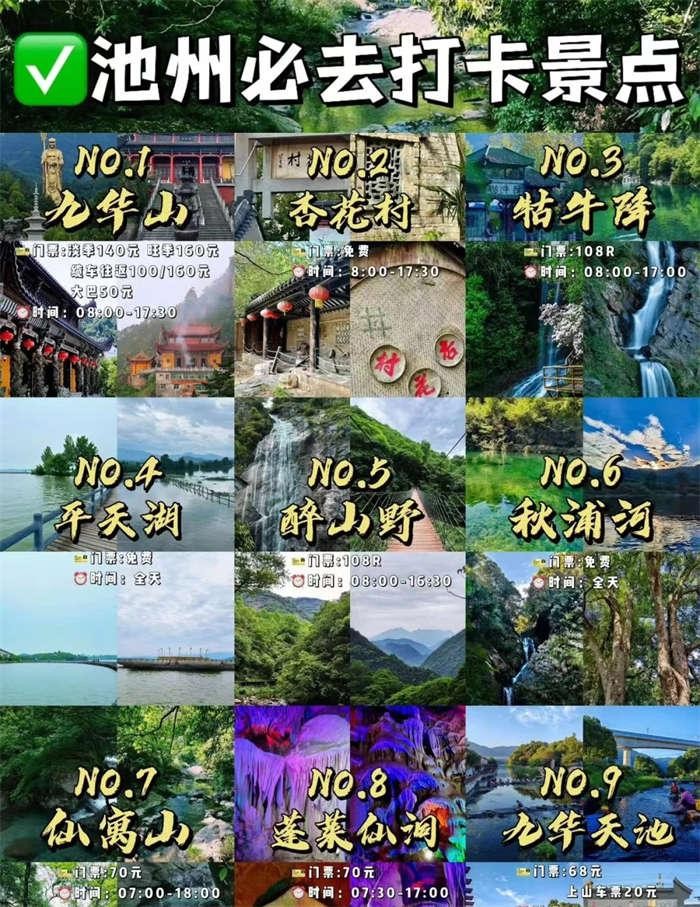

"江左名郡,九华福地",这八个字贴在池州老城墙上,被雨水冲刷得泛了白,却依旧倔强地立在杏花村口。

长江在此拐了个弯,把千年诗韵和佛国圣境都揉进了这座皖南小城。

都说"上有天堂下有苏杭",可池州偏不争这个热闹,它像块温润的青玉,在黄山与九华山之间,静静散着独属于江南的烟水气。

()

上个月刚从西藏高原下来,高原反应还没散尽,就接到池州老同学的电话:"来吃笋干烧肉啊,这时候的春笋正嫩!

"我背着登山包就上了高铁,四小时后,鼻尖已经浸在湿润的杏花香里。

这趟是第四次来池州,前三次不是赶着看九华山的云海,就是追着平天湖的落日,这次倒想慢下来,像老茶客品茶那样,把池州的滋味咂摸透。

()

说实话,头两次来池州,我总拿它和杭州比——同是江南水乡,同有佛寺名山。

可第三次在牯牛降迷路时,遇到采茶的老阿婆硬塞给我一捧新炒的野茶,突然就懂了:池州的好,不在它像谁,而在它谁都不像。

就像老阿婆布满皱纹的手,捧出的不是名贵的龙井,却是带着山雾气的真心。

()

池州的景点像串在长江边的珍珠,九华山是最大那颗,闪着佛光;杏花村是温润的玉,浸着酒香;平天湖则是块会流动的翡翠,把山影都揉碎了。

最妙的是这些地方都不远,开车半小时准能到,像老邻居串门似的方便。

我在地图上画了个圈,发现从升金湖湿地到秋浦河漂流,刚好能绕城画个半圆,把池州的魂都兜在里头。

()

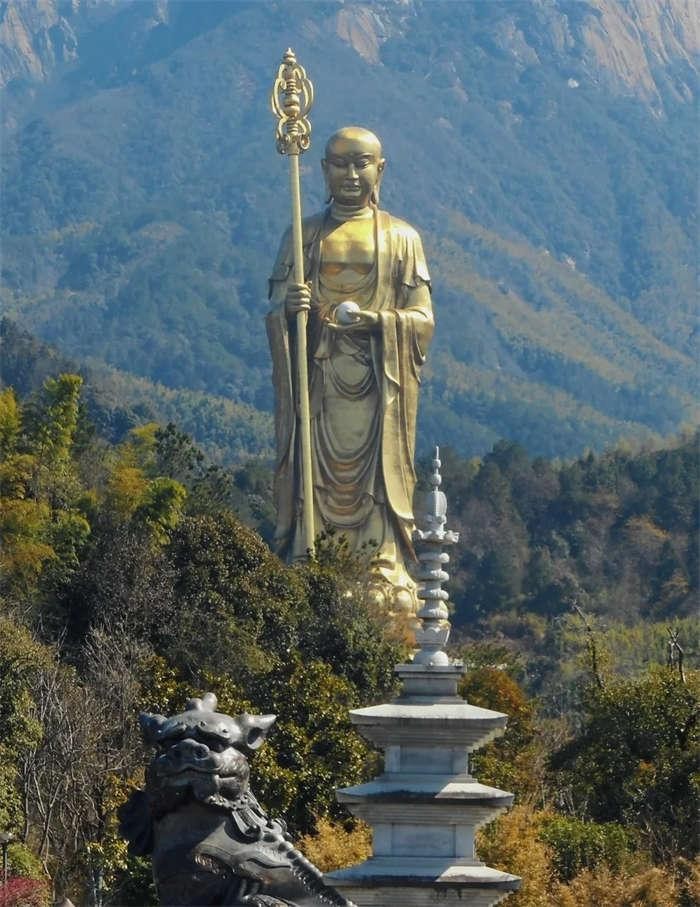

九华山我去过三次,每次都有新发现。

第一次跟着旅行团,在百岁宫前挤得满头汗,只记得金顶的阳光刺得人睁不开眼。

这次特意选了雨天,踩着青石板上"嗒嗒"的水声,到天台寺时,云雾正从山腰漫上来,把九十九座峰峦都裹成水墨画。

住持大师递来一杯山泉泡的黄精茶,说:"施主看这云,像不像菩萨的衣袖?

"我忽然懂了,为什么杜牧在这里能写出"南朝四百八十寺",有些禅意,真得在雨里才能品出来。

()

杏花村现在修得比唐代还气派,可我还是爱钻村口的老巷子。

那天正赶上清明,看见个穿蓝布衫的老汉在井边打水,水桶"扑通"一声惊起几只麻雀。

他笑着指指墙根:"这口井,杜牧当年就在这洗过马鞍。

"我蹲下看井壁的青苔,突然想起抖音上那个爆火的视频——穿汉服的小姑娘在井边吟"牧童遥指杏花村",底下评论说:"这井水酿的酒,怕不是能醉倒千年?

"

()

平天湖的落日,是池州人私藏的浪漫。

有天傍晚我租了辆电动车,沿着湖岸慢慢骑,看见三五个老头支着画架写生,画布上的晚霞比天上的还艳。

突然有群白鹭从芦苇丛里飞起来,翅膀尖沾着金红色的光,有个戴草帽的大爷冲我喊:"小伙子,快拍照!

这景儿,杭州西子湖都比不上!

"我低头看手机,发现小红书上早有人发过类似照片,配文是"池州平天湖,秒杀所有网红打卡地"。

()

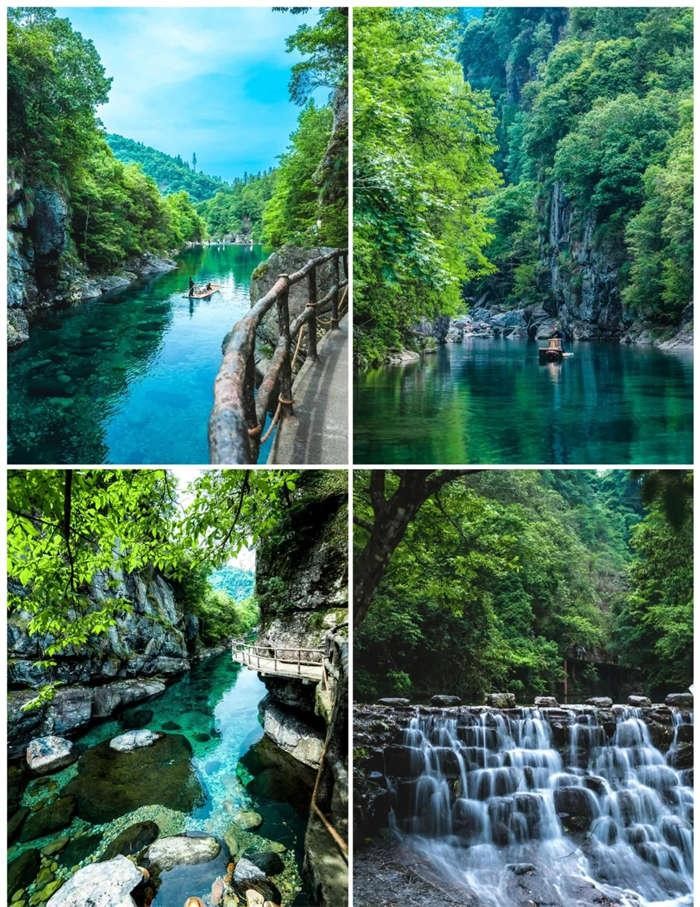

牯牛降的瀑布让我最意外。

本以为就是普通山溪,走到龙门潭却愣住了——三叠瀑布从百米悬崖上砸下来,水雾在阳光下变成七彩的虹。

有个穿冲锋衣的小伙正在直播,弹幕飘过"这比黄果树还震撼""求定位"。

我摸着潭边的青苔,想起上次在黄山看到的迎客松,虽然都美,可这里多了份野趣,像没被驯服的野马,带着股子生猛的劲儿。

()

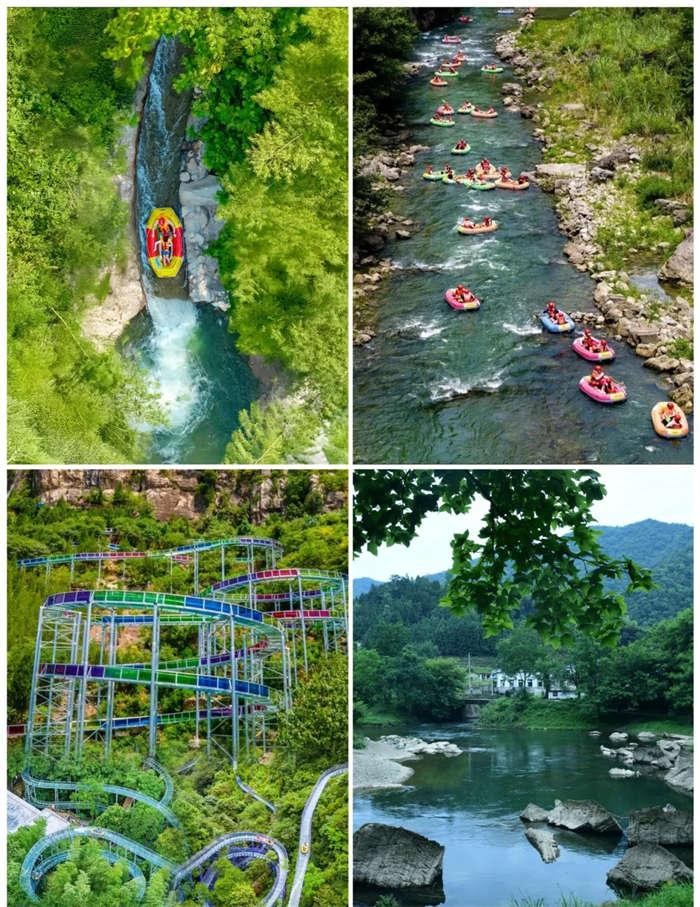

"一湖碧水映山色,半城烟雨半城诗",这话是我在秋浦河畔的茶摊上听来的。

摆摊的老伯用搪瓷缸泡着茶,说这是他爷爷那辈传下来的顺口溜。

现在想来,池州可不正是这样?

既有九华山的庄严,又有杏花村的柔情,连空气里都飘着李白的诗味。

()

去了四次池州,终于明白为什么说这里"玩明白了"。

它不像大城市那样急着展示自己,而是把千年文脉都化在晨钟暮鼓里,融在茶香酒韵中。

那些说"池州太小,没什么可玩"的,大概没在雨夜听过九华山的晚课,没在杏花村的老井边坐过,更没尝过用秋浦河水煮的鱼汤。

()

说到吃,池州人能把笋做出花来。

我在老街吃到过"山珍三绝"——春笋烧肉、石耳炒蛋、蕨菜炖豆腐,老板娘说这都是早上现采的。

最绝的是西山焦枣,甜得像裹了层蜜,小红书上有人评价:"这枣子,怕不是吸了九华山的灵气?

"我倒觉得,是池州的水土养人,连果子都带着股子温润劲儿。

()

(最后一段)

离开池州那天,高铁站前的杏花开得正艳。

我摸着背包里老阿婆送的野茶,突然想起第一次来时,在九华山脚下看到的对联:"山色空蒙水色清,佛光普照道心明"。

池州的好,大概就在这"空蒙"与"普照"之间——既有历史的厚重,又有生活的烟火,像杯泡了三遍的茶,越品越有滋味。

下次再来,我想带着笔墨纸砚,在杏花村里住上半个月,把没写完的诗,都留给这片山水。

(如果文中有写的不准确的地方欢迎大家指正~~~文中部分图片来自网络收集,如有侵权可以联系删除)