说起北京的美食,多数人想到的应该就是北京烤鸭,北京首钢篮球队的标志也是一只鸭子,叫霹雳鸭,据说因为当时是找的外国人设计队标,老外设计师对北京唯一的概念就是北京烤鸭。

说到北京烤鸭,大家第一反应就是全聚德,全聚德为什么这么有名气呢?

先说全聚德的名字怎么来的呢,在北京的方言里管吃饭可以叫“得着”(不知道是不是这个字,但是这个发音),所以开玩笑说全聚德就是全都聚在一起吃饭的意思。以前蔡明和牛振华的一个小品曾用过这个梗。

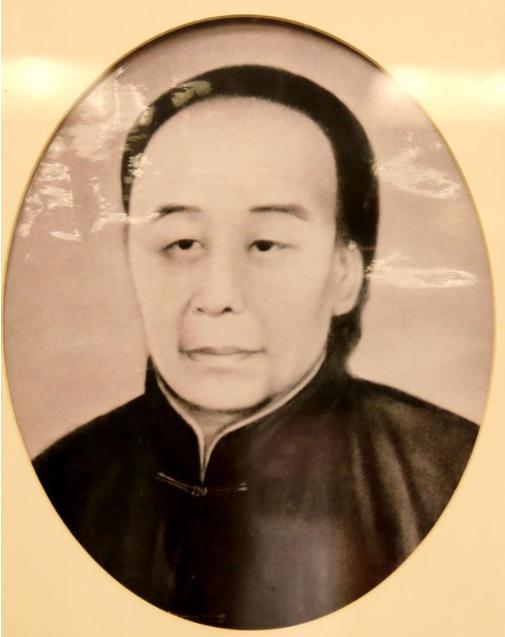

但实际的来历非常简单,全聚德的创始人叫杨全仁,是河北省冀州人,在1850年的时候因为老家发洪水,便与父亲逃难来到北京谋生。他初到北京时在前门外护城河边给人家放鸡鸭,后来有了点钱就自己养鸭子并挑到前门外肉市街去卖;当时每天去肉市上卖鸭时都要经过一间名叫“德聚全”的干果铺。这间铺子位置不错,但生意不好,到了同治三年(1864年)濒临倒闭。杨全仁抓住机会,拿出多年的积蓄,租下了“德聚全”的店铺,改成了一个烤炉铺,重立新字号,名字为了省事,就调了个次序,改叫全聚德。

不过在1957年3月27日周总理在全聚德宴请捷克斯洛伐克政府代表团时,当时外宾向他询问全聚德为何意时,总理略加思索后说:“全聚德”的意思为全是全而无缺;聚是聚而不散;德是仁德至上。

后来全聚德集团就把“全而无缺、聚而不散、仁德至上”作为公司的核心价值观。

杨全仁(1822-1890)

全聚德刚建立时没有堂食,只在保留干果的同时还外卖鸭子,那时候在京城的餐馆里还没有全聚德这一号。

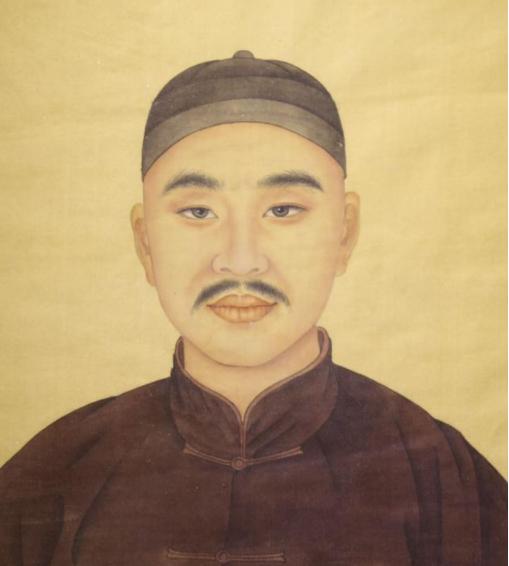

杨全仁去世后,他的二儿子杨庆茂成为第二代掌柜,也是在他手里全聚德开始发展起来了。首先他将全聚德的店面改建成两层小楼的格局,同时开始堂吃,不再仅仅是外卖了。又重金礼聘了曾在清宫御膳房包哈局当差、专司挂炉烧烤的孙师傅。孙师傅将宫廷挂炉烤鸭技艺带到了全聚德。原本北京只有便宜坊的焖炉烤鸭,现在全聚德挂炉烤鸭独树一帜,开始在京城出名了。同时既然有了烤鸭和堂吃,其他菜品的菜品也开发了出来,著名的“全鸭席”开始逐渐形成。

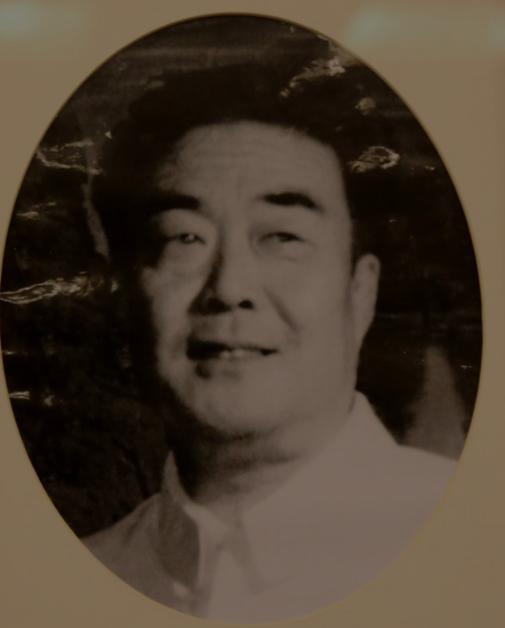

杨庆茂(1864-1930)

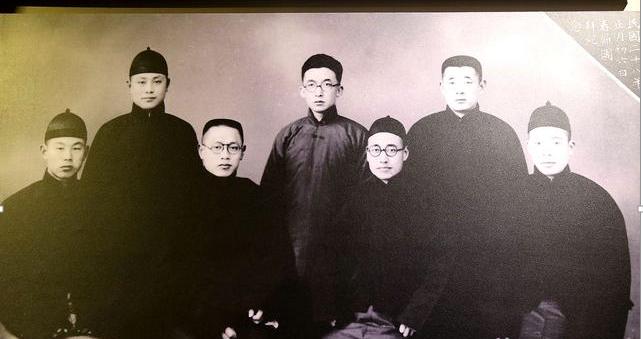

1930年杨庆茂去世后,他的兄弟子侄们自知没有能力经营好全聚德,便决定请当时店里的二掌柜李子明当了大掌柜,在此之前,全聚德一直都是东家与掌柜合二为一,他也成为全聚德历史上的第一位职业经理人。

李子明

李子明祖籍山东荣成,早年在玉升楼饭庄当学徒,后来全聚德经管财务,他针对当时债务过高,流动资金不足的情况,发明出鸭票子这一新鲜事务,先花钱买鸭票子,提前回笼资金,事后拿鸭票子来吃饭;没想到鸭票子后来风靡京城,成了当年大家拜年串门的必备礼品,仅过了五年全聚德就还清了盖小楼欠下的债务,李子明也因此升任二掌柜。

在当了大掌柜后,他将全聚德的经营推向最高峰,并提出了全聚德的老“生意经”--鸭要好,人要能,话要甜。李子明掌管全聚德十余年,将全聚德在京城餐饮业的位次带到了同行业的老大,买卖越做越红,北京烤鸭的名声也开始在全国传播。

当年管理层合影

根据李子明当年的事迹,后来曾以他为原型,拍了一部电影(老店)和一部电视连续剧(天下第一楼)。

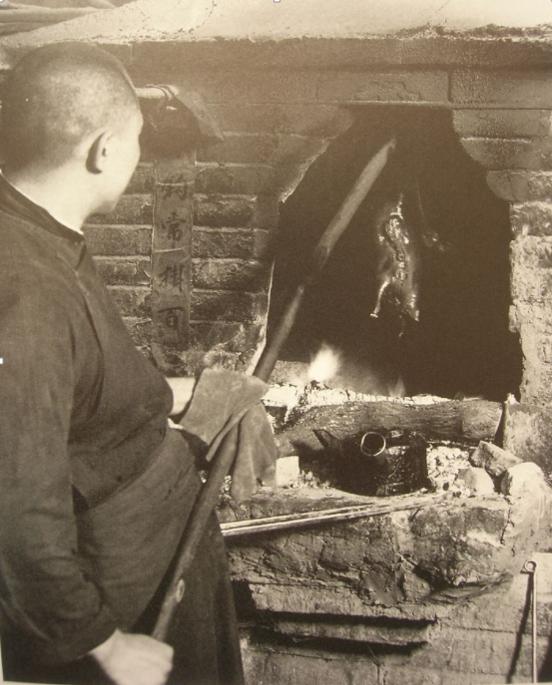

李子明当时除了会做生意头脑灵活外,还有一个功绩就是在原烤鸭师傅蒲长春(孙师傅的徒弟)在1932年辞工后大胆启用仅26岁的张文藻执掌鸭炉。而张文藻也因此成为烤鸭业的一代宗师。他从活鸭宰杀到制坯、烤制、片鸭,掌握了全部技术,然后大胆改良,采用了用热水往鸭腹灌汤的做法,不仅缩短了烤鸭的时间,而且杜绝了鸭子外熟里不熟的现象;并总结概括的“先右后左再裆脯”烤制顺序和流程,使烤鸭质量得到保证。

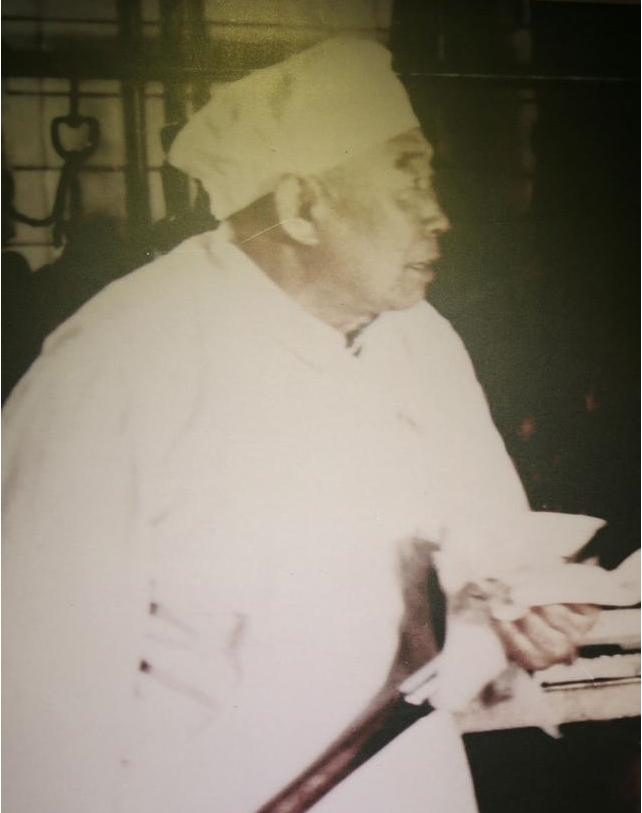

解放前一代宗师张文藻在烤鸭

解放后张文藻老先生在烤鸭

1957年五一国际劳动节,人民大会堂举行万人宴会,要全聚德负责烤鸭工作;当时张文藻已经51岁了,只带了一个徒弟,在不到12小时的时间里连续烤出一千多只烤鸭,出色地完成了任务。

继李子明之后,原来李子明手下的堂头(相当于现在的大堂经理)李培之成为了全聚德的第四任掌柜。直到1948年李培芝病逝后,杨庆茂的长子杨奎耀重新接管全聚德,恢复“自东自掌”的局面。

杨奎耀(1889-1952)

不久后全国解放,1952年杨奎耀病逝,将产业传给了儿子杨福来,杨福来也成了全聚德的最后一任私房掌柜。

杨福来(1922-1996)

1954年开始公私合营,全聚德收归国有。

解放后全聚德成为北京的招牌餐饮和国宴地点之一,在早期党和国家领导人中,除了毛泽东、刘少奇以外,其他领导人都曾在全聚德宴请过外宾,来全聚德次数最多的是周总理,有27次之多。毛主席宴请人品尝烤鸭,则是由全聚德烤好后送进中南海或人民大会堂。1969年6月,重病中的胡志明主席对前来探望的中国驻越南大使王幼平说想吃烤鸭,周总理得知后立即指示外交部,要尽快想办法给胡主席送去两只全聚德烤鸭。当时已更名为北京烤鸭店的全聚德为确保在盛夏季节烤鸭到达河内时不变质,将烤鸭和配料严密包装,放在一个特制的搪瓷罐内,四周放置专用冷却剂,使温度保持在-3℃以下,特别由空军负责空运到河内。胡主席在河内收到烤鸭时非常高兴,特意于7月1日中国驻越南大使王幼平一同品尝,并举杯祝贺中国共产党成立48周年。1966年文革浪潮席卷首都北京,一些所谓带有封建主义、资本主义和修正主义色彩的商店字号,纷纷改了名字。用《人民日报》的话来说,“社会主义的中国是无产阶级革命的中心,北京市社会主义中国的首都,绝不容许那些散发着封建主义、资本主义臭气的东西来玷污“。老字号的全聚德也没能幸免。

解放后全聚德成为北京的招牌餐饮和国宴地点之一,在早期党和国家领导人中,除了毛泽东、刘少奇以外,其他领导人都曾在全聚德宴请过外宾,来全聚德次数最多的是周总理,有27次之多。毛主席宴请人品尝烤鸭,则是由全聚德烤好后送进中南海或人民大会堂。1969年6月,重病中的胡志明主席对前来探望的中国驻越南大使王幼平说想吃烤鸭,周总理得知后立即指示外交部,要尽快想办法给胡主席送去两只全聚德烤鸭。当时已更名为北京烤鸭店的全聚德为确保在盛夏季节烤鸭到达河内时不变质,将烤鸭和配料严密包装,放在一个特制的搪瓷罐内,四周放置专用冷却剂,使温度保持在-3℃以下,特别由空军负责空运到河内。胡主席在河内收到烤鸭时非常高兴,特意于7月1日中国驻越南大使王幼平一同品尝,并举杯祝贺中国共产党成立48周年。1966年文革浪潮席卷首都北京,一些所谓带有封建主义、资本主义和修正主义色彩的商店字号,纷纷改了名字。用《人民日报》的话来说,“社会主义的中国是无产阶级革命的中心,北京市社会主义中国的首都,绝不容许那些散发着封建主义、资本主义臭气的东西来玷污“。老字号的全聚德也没能幸免。 8月19日晚,北京二中、十五中、二十五中、六十三中的红卫兵聚集在北京前门大街的全聚德烤鸭店,声称全聚德烤鸭店是封资修的招牌,必须砸掉。结果全聚德的招牌被拆下,红卫兵换上了新招牌“北京烤鸭店”。1979年,在和平门重建了北京全聚德烤鸭店,是当时亚洲最大的餐厅。当时的烤鸭8元一只,再加上其他的酒水和小菜,每次消费一般在三四十元左右,约等于一个普通人一个月的工资。1993年5月,中国北京全聚德集团成立,一年后改制为股份制公司。2007年11月,全聚德在深交所成功上市,成为“餐饮老字号第一股”和“烤鸭第一股”。上市当天,全聚德股价开盘高开223.2%,而后继续上涨,半小时后即被临时停牌,创下了当时中小板新股上市首日临时停牌最快纪录。上市后,全聚德营收从2007年的9.17亿元,迅速增长至2012年的19.44亿元。但从2012年至2018年,全聚德的营业收入分别为人民币19.44亿、19.02亿、18.46亿、18.53亿、18.47亿、18.6亿、17.8亿;净利润分别为人民币1.66亿、1.22亿、1.38亿、1.43亿、1.50亿、1.36亿、0.73亿。七年时间里,全聚德的业绩逐年下滑。与此同时,全聚德的口碑也在逐渐下降,价格过高,成为全聚德饱受诟病的原因。大众点评App的“北京烤鸭商户排行榜”中,全聚德烤鸭仅排在第六位。排名前十的商户中,除了走高端定位的梧桐和大董人均消费均超过350元,全聚德以196元/人的价格排在余下商家的首位。同时,全聚德只在部分店面保留了传统烤鸭炉,其他地方已经更换为电烤炉,虽然全聚德号称电烤炉的效果已经比传统烤鸭炉更好,但大家并不卖这个面子,认为电炉没有果木的香味。最后说下传统的北京烤鸭是连皮带肉片片吃,而且不摆盘,趁着热边片边吃。解放后宴请外宾,周总理说片成片儿的鸭肉卷起来不是很方便,如果片成条儿应该就会好很多,而且边片边吃外国人也不习惯。后来就改为片条儿和摆盘了。改革开放后,又学习南方烧鹅的做法皮肉分开吃,皮蘸白糖。

8月19日晚,北京二中、十五中、二十五中、六十三中的红卫兵聚集在北京前门大街的全聚德烤鸭店,声称全聚德烤鸭店是封资修的招牌,必须砸掉。结果全聚德的招牌被拆下,红卫兵换上了新招牌“北京烤鸭店”。1979年,在和平门重建了北京全聚德烤鸭店,是当时亚洲最大的餐厅。当时的烤鸭8元一只,再加上其他的酒水和小菜,每次消费一般在三四十元左右,约等于一个普通人一个月的工资。1993年5月,中国北京全聚德集团成立,一年后改制为股份制公司。2007年11月,全聚德在深交所成功上市,成为“餐饮老字号第一股”和“烤鸭第一股”。上市当天,全聚德股价开盘高开223.2%,而后继续上涨,半小时后即被临时停牌,创下了当时中小板新股上市首日临时停牌最快纪录。上市后,全聚德营收从2007年的9.17亿元,迅速增长至2012年的19.44亿元。但从2012年至2018年,全聚德的营业收入分别为人民币19.44亿、19.02亿、18.46亿、18.53亿、18.47亿、18.6亿、17.8亿;净利润分别为人民币1.66亿、1.22亿、1.38亿、1.43亿、1.50亿、1.36亿、0.73亿。七年时间里,全聚德的业绩逐年下滑。与此同时,全聚德的口碑也在逐渐下降,价格过高,成为全聚德饱受诟病的原因。大众点评App的“北京烤鸭商户排行榜”中,全聚德烤鸭仅排在第六位。排名前十的商户中,除了走高端定位的梧桐和大董人均消费均超过350元,全聚德以196元/人的价格排在余下商家的首位。同时,全聚德只在部分店面保留了传统烤鸭炉,其他地方已经更换为电烤炉,虽然全聚德号称电烤炉的效果已经比传统烤鸭炉更好,但大家并不卖这个面子,认为电炉没有果木的香味。最后说下传统的北京烤鸭是连皮带肉片片吃,而且不摆盘,趁着热边片边吃。解放后宴请外宾,周总理说片成片儿的鸭肉卷起来不是很方便,如果片成条儿应该就会好很多,而且边片边吃外国人也不习惯。后来就改为片条儿和摆盘了。改革开放后,又学习南方烧鹅的做法皮肉分开吃,皮蘸白糖。