一九四零年,夏天正中,荒原上的阳光透进窑洞。陈嘉庚刚踏进延安,皮鞋沾着细细黄土。他一路走来,心里没什么好话,老觉得中国前途没救了。想想也对,列强逼近,国民政府颇显疲态,新加坡华侨圈子议论纷纷,谁都等“救世主”现身。可救世主在哪?校门没关,可能还在读书?

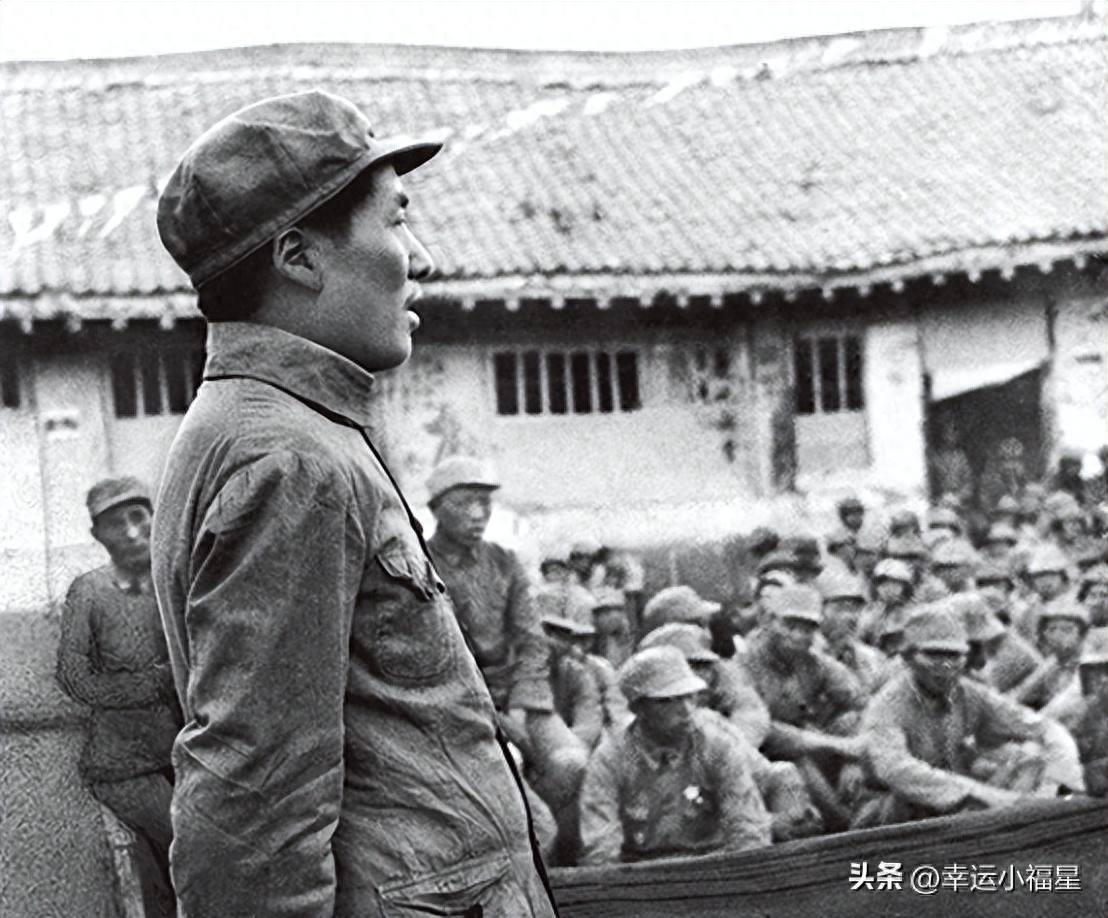

转场延安,就像推开新窗。这里人情板暖,干部和士兵隔着台阶也是说笑,普普通通像邻居。陈嘉庚心里头有窸窣声音,到底为啥不一样?实地一看,小细节都能让人倒吸一口气。毛主席的办公室,说起来其实就是一口窑洞,粗糙的桌椅,简简单单一摞草纸。饭菜不多,鸡是邻居送的,毛主席却点头说“这是加菜啦!”场面竟亲得像只有一家人。

但你要说陈嘉庚一开始就彻底变了看法,那也不至于。他还是留着防备,等着哪天发现漏洞。可是那些人与人之间的亲切,不是靠口号和仪式做出来的,细节太多,想挑刺都难。明明是领袖,见了下属、勤务员,还是挤一挤,腾个座儿,没个高高在上样子。别人会去抢风头吗?会有人质疑吗?无人敢。

**人人平等,细节处见真章。**可也说不准细节说明一切,毕竟风气易变,道德时常挂在嘴边不见行动。延安在陈嘉庚眼里成了全新的世界,他说这里“有如兄弟”,说得热情,但谁知道心里还存几分犹疑?都市里灯红酒绿,国民党的场面,蒋介石摆宴席请客,什么剧都演遍了,显然和延安不是一种气场。两地对比如此,哪一种更像真?!

那时延安的交通很艰难,汽车稀罕得很。陈嘉庚看在眼里,心下一动,等回了新加坡,就给延安送来了两辆汽车。别瞧这事好像稀松平常,可对延安来说是头一回。分派汽车,有人建议留一辆给毛主席。群众一片赞成,但毛主席却摇头,说自己年轻得很,不急用车,“走路锻炼身体!”他说得直接,“开车呜呜响,群众还敢跟你说话吗?”言之凿凿,声音里带点不耐烦。

那一刻毛主席像是较真的普通人,但反过来看,继而又觉得这是一种坚持,哪怕有人觉着矫情也要分清分寸。最后车子分给朱德和延安五老,毛主席坚持步行或骑马出行。是不是有点自我设限,还是成就大我?又说不清了,旁人只道他“低调”,其实或许只是没有给自己开口子。这种怪脾气,也有人说是“领袖作风”,谁信谁不信难定。

步行、骑马,听起来朴素,但现实有点艰难。一次毛主席骑着小青马去开会,途中马受惊,他被甩下地,左手摔伤。那匹马是回民兄弟护送来的,力气大,感情深厚。一次小事故,众人一阵紧张,警卫员偷偷调汽车,劝主席坐一回。他一笑,“胳膊摔伤,不耽误两条腿走路嘛!”坚持“走”为主。这种细节,说是习惯,未必不是一种坚守。

可是,这种骨子里的原则,是不是太过头了一点?时代变了,旧风俗不一定全对。毛主席拒绝坐车,或许真心也有些刻意,让他显得强势。可反向来看,群众见领袖步行,亲近感就来了。两处矛盾,你分不出到底是想紧和群众,还是想规避特殊待遇。一个人坚持下去,结果可能两面。有人欣赏,也有人觉得“太硬”。

历史资料里说,陈嘉庚到新加坡后,讲述延安见闻。群体之中的情绪传染极快,他说延安“人人刻苦耐劳,成绩斐然”。但外界不问过程,只看成果,赞美或贬低都来得快。陈嘉庚捐车,延安添新事,这算不算支持?也未必都是信服,有人说是“拉拢”,有人说是“真实认同”,各自分说。

现实中的陈嘉庚,经历并不顺利。早年福建人,后来远渡新加坡,在外谋生,当年米店经理到地产实业家,身上自带一股拧劲。1910年加入同盟会,至抗战时期又是筹款,又是组团回国。他不止是商人,还在历史风浪口上参与国家大事。1937年抗战,发起华侨大会,支援祖国,动员民众。那种铺天盖地的力量,能不能和一口窑洞里发生的事情相比?

其实,全国乱象之下,判断什么是真“救星”,更像一场赌局。陈嘉庚对国民政府体制深感不满,蒋介石各种姿态都看过。不满归不满,却不妨他继续观察。到延安,最惊讶是细节处的亲近,不装腔作势。到底这是不是长久之计,陈嘉庚没明说。会不会、可能不会变,谁都难讲。

访问延安,陈嘉庚在宴会上提出“双坚持”,国共合作、联合抗战。许多海外华侨的意见多元,但都希望国内抗战胜利。这种愿望,从一顿饭局到一次会谈,都有体现。但人的立场是变化的,有时觉得毛主席身上全是优点,有时又怀疑是不是过于理想化。矛盾并不消失,只能慢慢磨合。

毛主席与众不同之处,细节里展现的不是一时兴起,而是长久坚持。桌椅陈旧不新,待人和煦,多次让座。晚饭加一只鸡,特意说明来源,把“家乡味道”留给远来客。但也可能是临时做秀?又说不清了,总有这样不完美的时刻。一堆人挤在一起,有人迟到也无妨,主席还能往旁边让座。有没有可能只是场面需要?未必不是。

身上的旧衣,简陋日常,领袖与群众之间的界限模糊。这些细节,外人不易体会。陈嘉庚观察、推敲、再判断,最后得出“中国人救星就是毛主席”的结论。信心增添,影响传到新加坡,延安成为新热带。每个人解读都不一样,有人说是理智判断,有人说情感驱使。哪一边占上风?还是各自为营。

经历了寻访、观察、会谈、宴席、骑马、摔伤、拒绝汽车,整个过程复杂而实际。细节里藏着真实的反应,也有些地方模糊不清。信源显示,延安的人与事在1940年前后变化更大。公开数据,全国华侨支持抗战,陈嘉庚行动里体现参与和关怀。各地新闻报道,汽车捐赠成为象征,代表历史转折。

细节,大事,人物,场面,不用太形式化。陈嘉庚的犹豫不决,毛主席的坚持,群众的反应,全都混在一起。也不是所有矛盾都能消化,哪怕细节很动人,也有可能是设定好的表现。以历史数据为证,确实陈嘉庚捐赠了汽车,毛主席固守原则,一步步推进抗战。这些行为,在公开信息里能查到。

有时看延安的革命氛围,觉得朴素得很扎实;可细细一琢磨,又怕是短暂效仿。陈嘉庚曾多次表达信心,后来延安交通条件得到改善,群众生活亦进步。到底是谁带头、谁影响,过程相互叠加。每个历史瞬间,都有盲点,有人能看到,有人也会忽略。分明是“大事”,却被细节一点点填满。

现实的复杂,矛盾的交错,历史的进步,不全按直线发展。救星也许就在身边,也许还在远处。群体的信心,每天都在变。陈嘉庚的经历像一串未解的长题,毛主席的选择也难说只有一种原因。

故事就这么铺开,到底细节能不能决定成败?表面上看是的,但更深处或许还藏着没揭开的情绪。说不明道不清,也许反而真实。