()

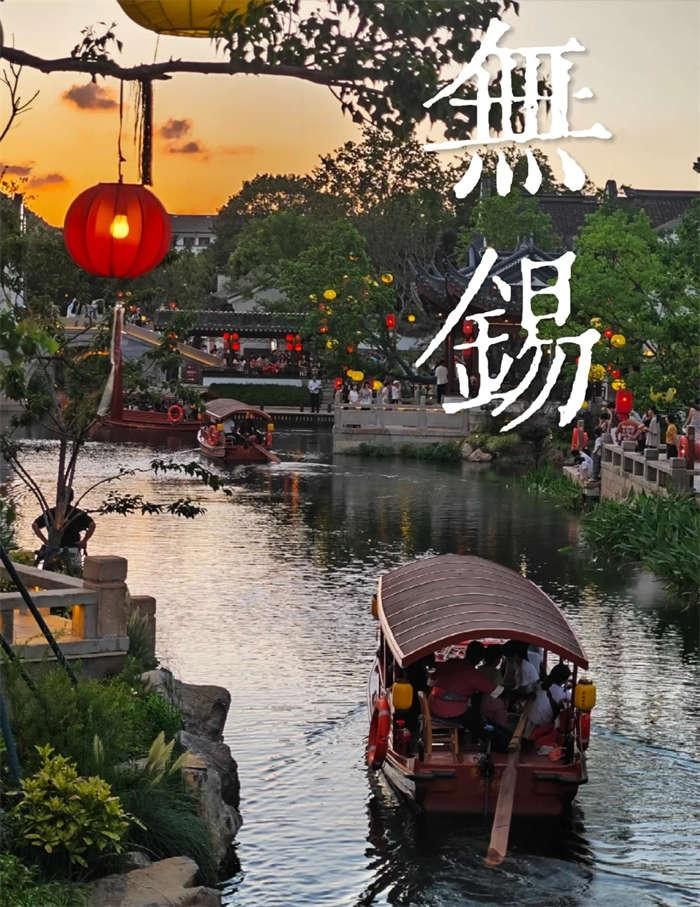

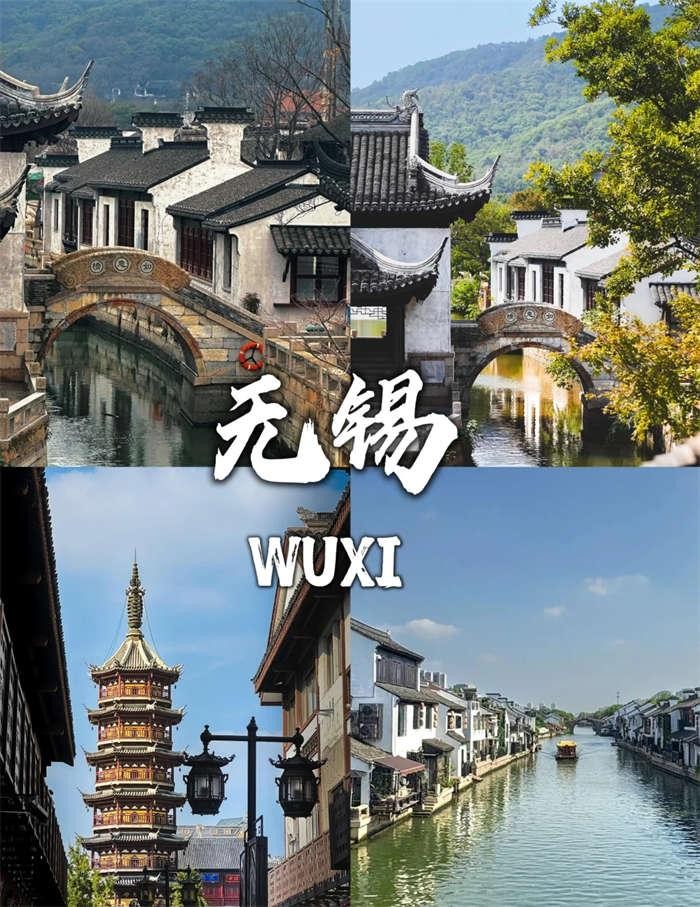

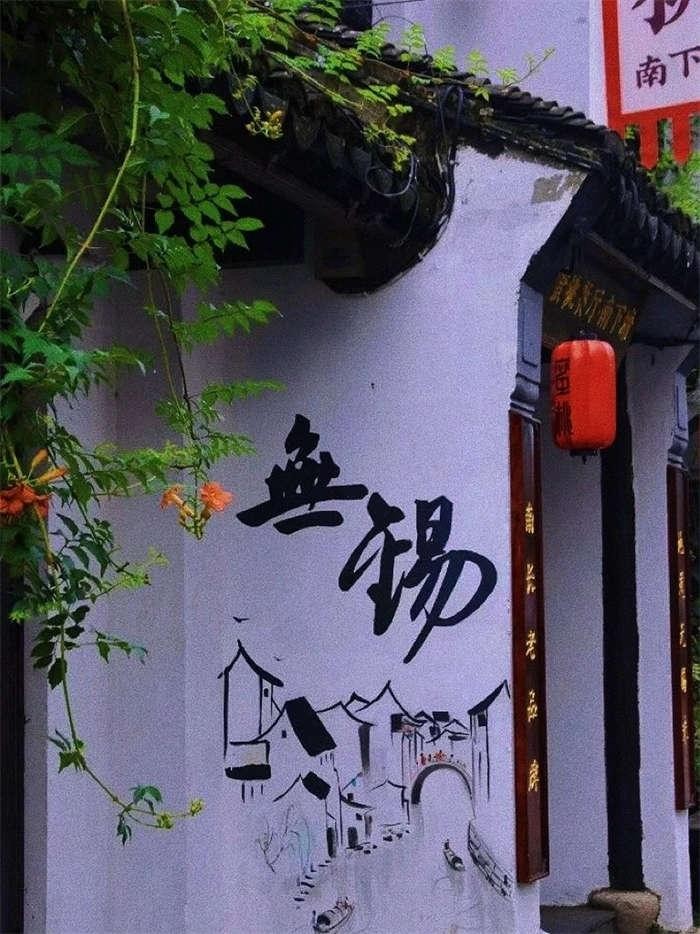

要说江苏无锡是江南水乡的明珠,那合肥就像藏在皖中平原的隐士——左手牵着长江,右手挽着巢湖,千年文脉里藏着三国烽烟,又蹦出科技新城的新潮劲儿。

这地方既不似苏州那般精致到骨子里,也不像南京那般帝王气扑面,倒像块温润的玉,得慢慢盘才能品出滋味。

()

前阵子顶着四十度高温又往合肥跑,朋友笑我"无锡人去合肥找罪受",可我就是惦记着那口老城的味道。

第五次来时,特意撇开热门攻略,钻进巷子里跟卖糖画的老师傅唠嗑,这才算摸到了这座城的脉。

()

说实在的,头回听说"合肥"这名字时,总觉得像村口老槐树下的地名,土得掉渣。

可当真踩在这片土地上,看包公园的荷叶挨着科技馆的玻璃幕墙,听老茶馆里飘出黄梅戏的调子混着地铁报站声,突然就懂了——这哪是土啊,分明是岁月揉碎了又重新捏起来的鲜活劲儿。

()

合肥的景点像撒在面汤里的芝麻,看着分散,嚼着香。

老城区藏着李鸿章故居的砖雕,政务区立着安徽博物馆的青铜鼎,滨湖新区则把巢湖的浪花都收进了湿地公园。

要我说,最妙的玩法是骑辆共享单车,从城隍庙的油纸伞下穿过,拐个弯就能撞见量子信息实验室的冷光。

()

包公园的荷花开得野,我蹲在浮庄的九曲桥上数锦鲤,突然想起小时候在无锡蠡园看过的景。

可这儿的包公祠不同,香炉里飘出的烟带着股子倔劲儿。

守殿的老大爷说,当年包拯在这儿当知府,连皇亲国戚都敢铡,现在墙上还留着"清风阁"三个字,笔锋里透着铁面无私的劲儿。

()

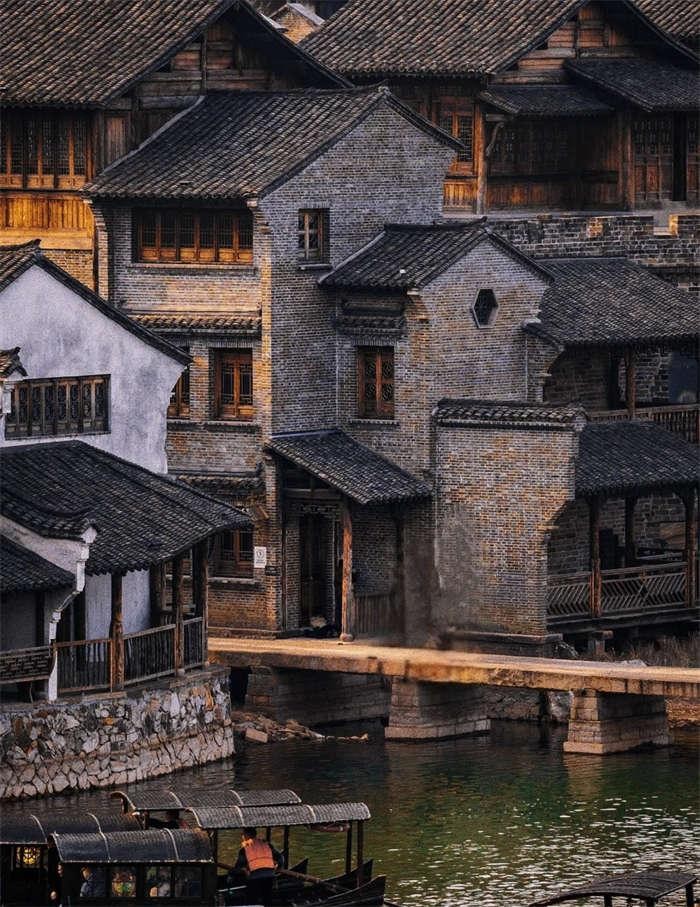

三河古镇的青石板被雨水磨得发亮,我踩着明代的老砖往巷子里钻,撞见个做米饺的老奶奶。

她边包边念叨:"以前这儿是水码头,米饺得做得扎实,船工吃一个能扛半天。

"咬开酥脆的外壳,米香混着虾皮味在嘴里炸开,恍惚看见百年前那些摇橹的汉子,就着晨光啃米饺的模样。

()

逍遥津公园的摩天轮转得慢,我坐在玻璃舱里往下看,张辽雕像举着长枪立在草坪中央。

小红书上有人说这是"三国迷必打卡",可我觉得更妙的是那些晨练的老头——他们打着太极,背后就是当年张辽八百破十万的古战场。

历史和现在在这儿打了个照面,谁也没压过谁的风头。

()

合柴1972文创园的砖墙还留着监狱的斑驳,可里头全是年轻人在拍照。

抖音上刷到过这儿的家电博物馆,老式收音机里还飘着《在希望的田野上》的调子。

我摸着斑驳的铁门想,这地方从前关着人,现在关着时光,倒成了最自由的所在。

()

"一半烟火一半禅",用在合肥再贴切不过。

老城区的早餐摊飘着油香,高新区的实验室亮着夜灯;城隍庙的戏台唱着"树上的鸟儿成双对",天鹅湖的喷泉映着霓虹。

这城就像个双面绣,正面是千年文脉,背面是未来图景。

()

去了五次无锡,倒是在合肥把"玩明白"了——不是看遍所有景点,是看懂了时光怎么在这片土地上叠罗汉。

老城门的砖缝里嵌着三国的箭镞,科技馆的屏幕上跳着量子的舞蹈,这大概就是合肥最迷人的地方:它不跟谁比美,只管把每个时代的印记都好好收着。

()

要说吃的,庐州烤鸭店的鸭油烧饼得趁热咬,酥皮簌簌往下掉;泥鳅挂面得去老巷子里找,汤头里飘着茴香苗的清气。

微博上有人吐槽"合肥没有美食",我倒觉得是他们没找对地方——就像找宝藏得弯下腰,好吃的都藏在居民楼下的推车里。

()

在红星路遇到个卖手工艺品的大爷,他指着自己做的榫卯结构小船说:"我爷爷那辈就在巢湖打鱼,现在孙子在科学岛搞研究。

"突然就想起在无锡听过的评弹,吴侬软语里唱的是才子佳人,而合肥的故事,是祖孙三代在不同的时代里,划着同一条船往前奔。

(最后一段)

回无锡的高铁上,看窗外掠过的田野渐渐变成太湖的波光,突然明白为什么总往合肥跑——那里有老城墙根下晒太阳的猫,有实验室里彻夜不灭的灯,有米饺的香气混着量子计算的术语。

这大概就是旅行最妙的地方:你以为在看别人家的风景,却突然在某个转角,撞见了自己心里那点对时光的敬畏,对未来的期待。

(如果文中有写的不准确的地方欢迎大家指正~~~文中部分图片来自网络收集,如有侵权可以联系删除)