城隍爷的故事,本地人谁没听过?但别说外地的,连不少郑州人其实都闹不明白:为啥别家的“城隍”只是牌位、神像,到了郑州这儿,反倒黄袍加身,娶妻纳妾,连庙都修得气派得很,一年到头香火不缺。说出来,不像是历史,倒像老一辈随口拉家常。可这里面的故事,拎出来细品,还真不是哪个地方都能配得上的排场。

聊到郑州城隍庙,很多人第一反应还是地理位置:商城路那块,挨着紫荆山,城内最完整的一大片老建筑。你要是走累了,随便往庙里一溜达,能感受到那种从古到今的热闹劲儿;庙外小吃摊、庙里壁画斑驳,都是本地人的过日子气息。说起来,郑州城隍庙的历史,比大部分人家祖坟还要老。最早的砖石,打眼一看能追到元末年间,算起来关键时刻都有人记得它,不然怎么这几十上百年地还能修、还能补?

别瞧这庙如今风风光光,真要追根问底,当年也是普通人造的。明洪武那会儿,郑州地方官看风水、修庙,忙活着把这块地翻出来,盖成了城隍庙。除了初建,后面几乎隔个几十年就得来一次大修:弘治、嘉靖、隆庆年间,大大小小的修缮碑,全都还安安稳稳地立着,大部分人走着路,甚至都不抬头看看。

可谁知道,郑州城隍爷,偏让人羡慕得不行——这待遇,妥妥的“全国唯一”。说是神吧,但郑州城隍爷不仅仅是在牌位里坐着,他是可以黄袍加身,娶三房太太,有自己的“家庭生活”。像这样的“神”,你说像不像人?还是有点意思的。

咱们先讲那次朱元璋遇到城隍爷的事。洪武初年,大明皇帝南征北战,来到京水镇,天黑了,众人要找地方过夜。先来的地方官,没得什么大动静;后来的阵仗却不一般,灯火通明,敲锣打鼓,活像迎接贵宾。朱元璋一瞅,心里还琢磨,这阵仗怎么这么大?结果人一路被迎到郑州城隍庙门口,才反应过来,这队“接驾人”是庙里的神明。能让皇帝亲自“被接驾”,这面子大得很,于是直接加了个封,封号“灵佑侯”。这事后来传出去,成了郑州城隍爷的第一次“加官进爵”。

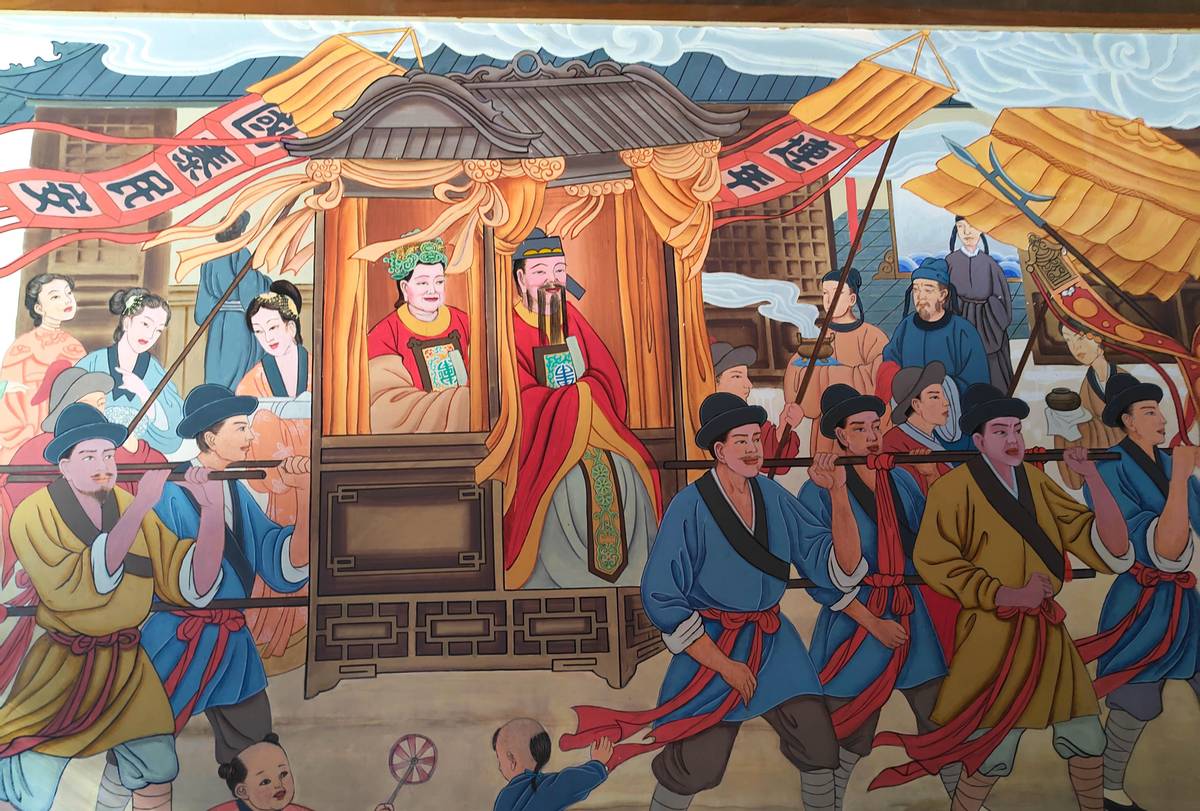

兵马未动,神先行;城隍庙后继有人。到了清乾隆年间,皇帝微服出巡,也没闲着。有那么一天,乾隆自己溜哒到庙里逛,看得入迷,一不留神竟然迷了路。最玄乎的是,据说庙里的城隍爷显灵,“引路”给乾隆找回了方向。乾隆后来说这事是福气,给城隍爷立碑重塑金身,赏了新的封号“引路侯”,不光黄袍披身,连找个媳妇都允了——还只许郑州的这位有“纳妾”的资格。怎么说呢,乾隆那点“心软”被庙里的故事化为了制度,郑州城隍爷直接多了两房太太,庙门外的三圣殿里,三位夫人名字排得明明白白,一个送子,一个掌财,一个还管健康。

这些城隍奶奶也不是随便撮合来的,全有来头。最出名的是送子的那位,杜岭村的姑娘。老郑州总有点讲究,娘家人进城隍庙,不准磕头,不进香,甚至能跟城隍爷“闹着玩”,像是自家姑爷。传说姑娘还真“嫁”给了神,村子里的人梦见迎亲队伍浩浩荡荡,第二天醒来才发现她悄无声息地“没了”。这种古怪的旧习俗,到了现在还在嘴边转悠,逢庙会还拿出来说说。

城隍爷的原型是谁?大殿里供着的,不是空悬的神祇,而是西汉名将纪信。他人出身甘肃天水,刘邦项羽大战荥阳,纪信自告奋勇假扮刘邦,为主分忧,那是真敢拼命。项羽追到东门,纪信被俘,却没有求饶,最后被烧死。忠义二字,说着轻,但老百姓一代一代敬着,就是要记他救人的一刻。也正因如此,郑州城隍爷有了纪信这个骨头硬的出处。

庙里头气派,外头也没闲着。戏楼那块儿,是全郑州人都懂的“闹地”:明朝起,城里逢庙会,锣鼓敲得震天响。戏班子、买卖、吃食,男女老少一窝蜂地涌进去。你说这是宗教?老百姓看重的是热闹,是家常,是过一个年。我们总觉得古建筑严肃,其实戏楼、榆树下的小院子、老人们聊天的声音,才是庙的真正烟火气。大殿、拜殿、寝殿一溜下来,走累了还能在树下凉快。寝殿里神像安然,一边是“睡着的城隍爷”,一边是静坐的奶奶,像极了某个老房里午睡的温柔碎片。

有时候,我觉得这些老庙、老例,最大的意义不是那些历史记载、皇帝封号了多少,而是被人一代一代地念叨着,变成习惯、传说、旧知识。郑州人进庙烧香,有人求安康,有人贪热闹,有人压根就是路过,顺手拍个照。但只要庙还立着,这份烟火气就没断过。外地人来郑州,多多少少都会走一趟城隍庙,不收门票,随便进。也许他们不会仔细端详每块楹联纹饰,也不问城隍爷真实姓甚名谁。但庙里几十口香炉,墙上掉色的壁画,一切都在替人诉说着这个城市的前世今生。

谁又能说,这座庙里供的城隍爷,不像极了这里的生活本身?古今这样,一切的传奇和仪式,最终都落在一口锅里,一树荫下,一声闲聊里。城隍爷和他三房太太——不管是真是假,至少让这座城的故事,有了几分人情,有几分烟火,也多了几分想象的空间。庙门外日头照常升起,故事还在流传。郑州城隍庙,还能再讲多少年?等你有空,去门口转一圈,或许会找到自己的答案。