文/黑麦

在这个夏天,一档《乐队的夏天》成为了焦点。乐队在节目的包装和设计媒体的放大之下,或多或少地变了样子。尽管如此,这款主打青春与怀旧的节目,仍能引发不少共鸣,它让很多人重拾起旧日的情愫,也目睹着年轻一代的新姿态。

回看中国乐队的现场,总能看到一些时代的烙印,它是一代人的成长史,也承载了他们的青春期。记得在2005年,愚公移山酒吧还在工体,在俱乐部盛行的岁月,这个场地几乎成了摇滚乐在这个城市唯一的据点。某个晚上,阔别已久的张楚带着他的乐队来到这里,他如同往常,静静地坐在台上,打量着每一个到场的人,不时羞涩地垂下头。演到一半时,张楚让大家坐在地板上,他想让气氛变得放松些,当他唱到《和大伙去乘凉的时候》,很多人不自禁地站了起来,他们和张楚一起大声唱着副歌,“哦,姑娘不该是肥皂”,唱到此处,很多人哭了起来。

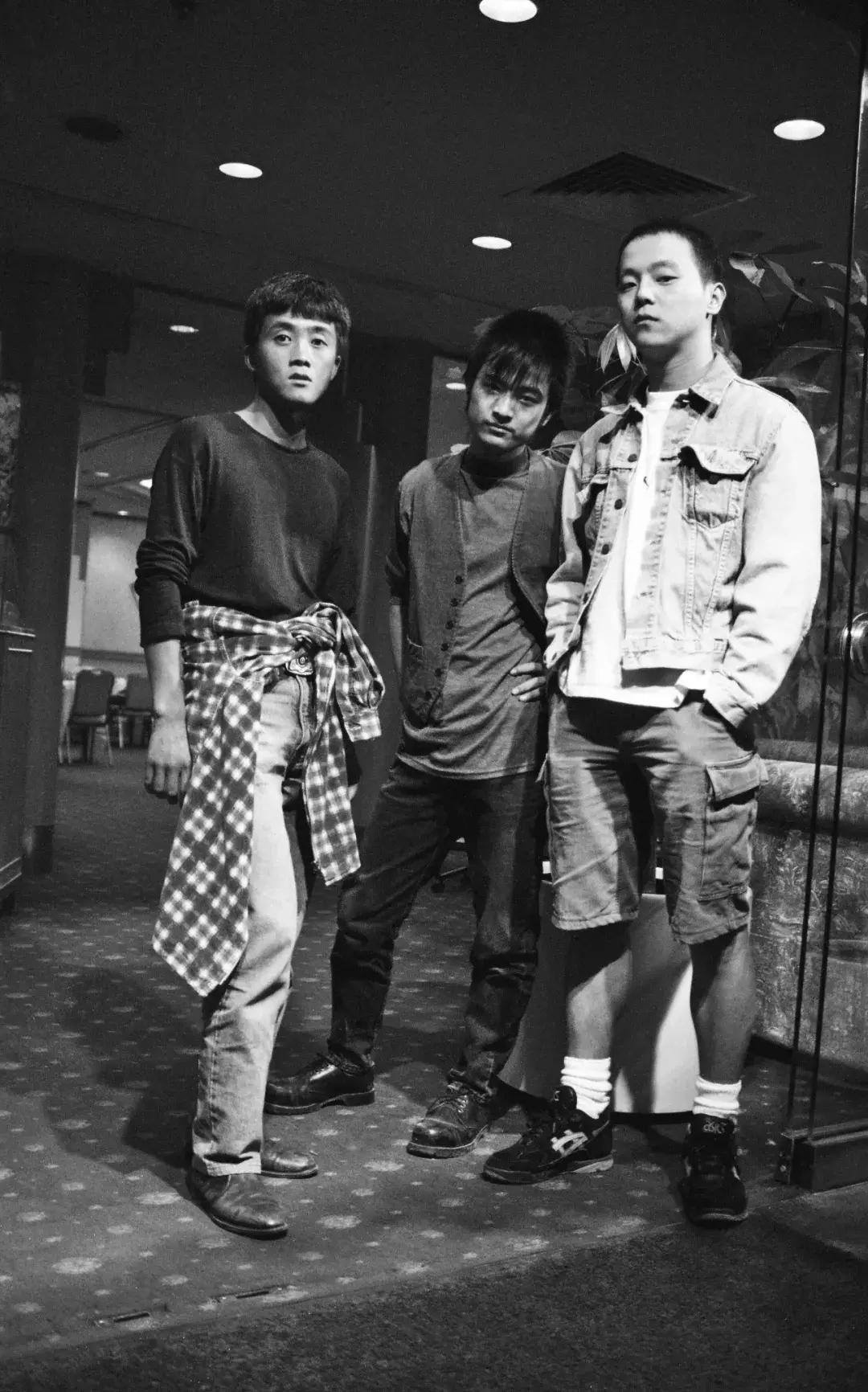

1995年,窦唯、张楚、何勇在硬石餐厅。| 高原 摄

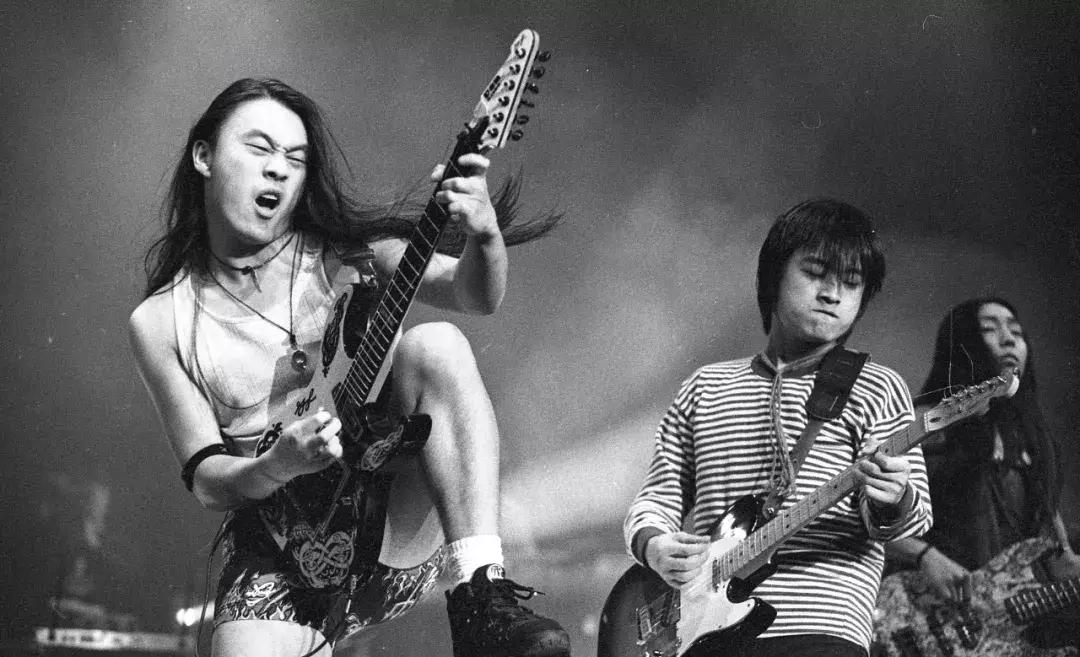

1994年,邓讴歌、何勇、欧洋,在香港红磡演出现场。| 高原 摄

在80后主宰的音乐舞台上,乐队的形态和它所处的生态都被重新定义,他们捍卫着理想主义的诗歌,也挣扎在生活的边缘。对于音乐,他们有更为宽泛的认知,他们很清楚自己需要从中获得什么。2009年的4月4日,被称作“地下之王”的Joyside乐队再一次登上了D22酒吧的舞台,那一晚,舞台下方站满了观众,他们用一种躁动,甚至是失态,来回应着台上音乐的震撼。

2012年1月10日,在D22的最后一场演出中,年轻的鸟撞和吹万等乐队用他们真挚的作品为这个承载了一批人记忆的地方划上句号。刺猬乐队的赵子健说,D22是他最喜欢的演出场所,所有人都在乐此不疲地享受音乐。但是,眼看着一个时代已经过去了,而新的时代还没有到来。或许子健的担心是多余的,就像他歌词里写到的,一代人终将老去,但总有人正年轻。

刺猬乐队在演出现场 | 杨毅东 摄

摄影师马修(Matthew Niederhauser)曾经出过一本名为《首都之音》的影集,其中记录了大量处于地下状态的新乐队,刺猬、新裤子、Click15的主唱Ricky曾经的乐队Rustic也名列其中。但是在几年后,这里的多半乐队和照片中的演出场所,都渐渐消失在人们的视野中。2012年后聚集了不同音乐圈子的,老what、D22、XP、平安大街愚公移山、鼓楼的Mao等演出场所相继消失,80后的一代地下音乐人,和小型现场的历史似乎也终告完结。但此后,仍有更多的乐队相继出现,重组。

新裤子乐队在演出现场 | 李骁 摄

click15乐队

草东没有派对是一支台湾乐队的名字,他们此前常常被称作是“台湾的万能青年旅店”,因为他们的音乐,让人闻到了中国大陆城市后工业时代的干燥与尘土气息。在北京城郊某个暴土扬长的音乐节现场,我看到了他们的演出。那会儿,正是傍晚,云层里突然刺出一束橙色的夕阳,它看起来很锋利,却照得每个人身上都暖洋洋的。只有那么一瞬间,《山海》的音乐响起时,当巫堵唱到副歌,观众一起高唱:“他明白,他明白,我给不起。”

观望四周,身旁挤满了从综艺节目走到现场的观众,他们大多因为华晨宇或是选秀歌手才熟知这个乐队,往日音乐节上那些穿着匡威鞋和瘦腿牛仔裤的青年们不见了,变成了拿着荧光棒的粉丝,或许其中也有些曾经的文艺青年在场,只不过他们变成了穿着舒适的运动鞋,手里拿着电子香烟,身材多少开始走样的一批人。

Snapline乐队(上图)和他们在D22的演出现场(下图)。| 杨毅东 摄

从北京到大厂影视基地的路况不畅,大巴走走停停,乐队从各种livehouse走向大众舞台,倾注了漫长的时间。每次观看《乐队的夏天》,总会想起一些场景、一些音乐人,他们在一个极为边缘且特殊的环境中一路走来。在这个舞台上,我们看到的只是无数乐队群体中的冰山一角,一个缩影,或许它也不能表现出完整的乐队生态。

从音乐角度而言,这档节目颠覆了那些唱烂了老歌的综艺,把一些新的声音搬上银屏;另一方面,在资本的运作下,乐队们在经历过无数的演出现场后,站上了这个光鲜、精致的舞台,这里能否是称之为彼岸,无人知晓。总之,我觉得,那个高悬着饮料广告的空间,不应该是所有乐队趋之若鹜的,且唯一的舞台。

在这期杂志中,我们简单地梳理了一下中国乐队的脉络。90年代摇滚乐生态的记录者、摄影师高原也为我们传来了她的相片,她当时所拍摄的面孔乐队还很青涩,不禁让人脑海中浮现出中国摇滚乐最初的样子;摄影师杨毅东和李骁是80后,他们在2000年后分别记录了与他们同龄的乐队成长。

高原与面孔乐队

我们的记者孙若茜探讨了《乐夏》的“破圈问题”,试图在张亚东、李红旗和孔一蝉等人的口述中,找到答案;张星云专门以刺猬乐队为线索,以D22酒吧为圆心,重访了那个时期的独立音乐生态;宋诗婷去到了石家庄,那是万青、rustic等乐队以及数本摇滚杂志的诞生地,也是一大批年轻音乐家梦想开始的地方。此外,我们杂志的整个文化部(差点打起来)用精选出的31首歌,绘制了一副中国乐队的“进化表”,从“一无所有”到“最后的乐队”,每一首歌所唱的都是青春与时代。

2006年,张亚东与麦田守望者。| 李骁 摄

PK14乐队的演出现场。| 李骁 摄

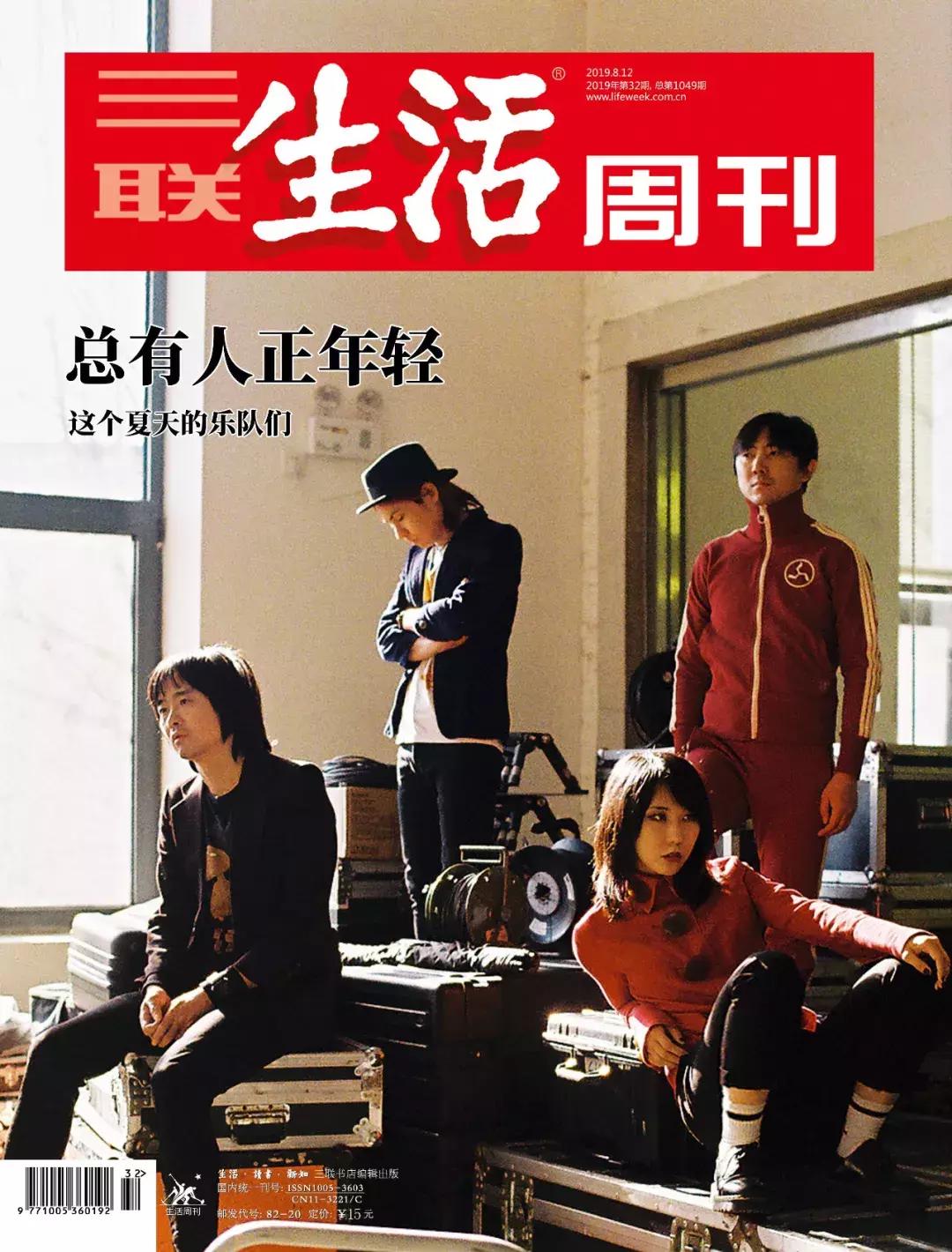

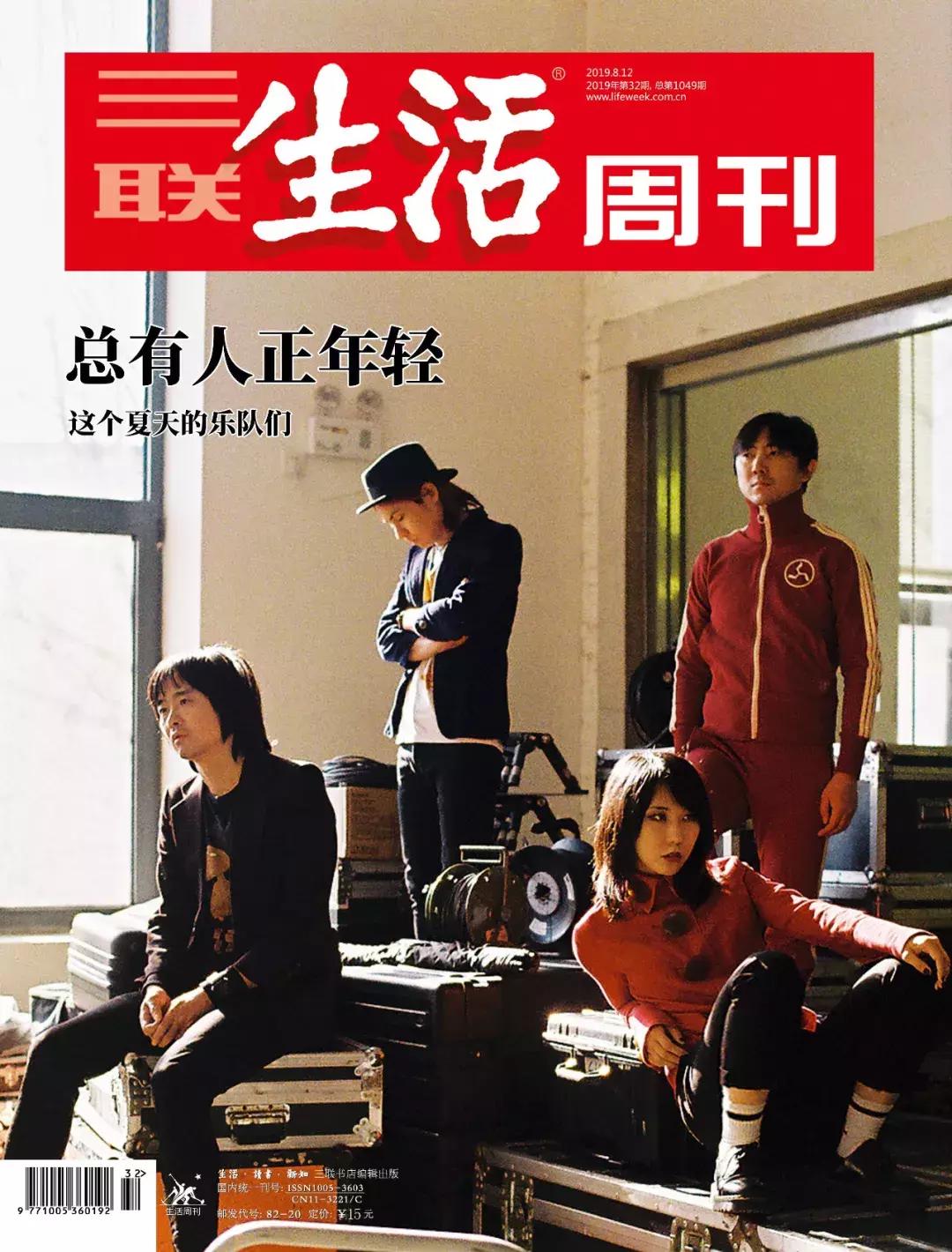

关于杂志的封面人选,也经过了杂志文化部的反复探讨(也差点打起来),最终我们选定了新裤子乐队。2019年的3月,新裤子成为了为数不多登上工体舞台的乐队。那晚,两个小时的演出浓缩了乐队20余年的作品,他们有趣地把自己虚拟成卡通的乐队成员,试图更好地讲述这一代的故事。当晚,他们第一次演唱了《最后的乐队》,但这并不是他们的离别歌曲。或许彭磊想说的是,那些曾经的乐队已经不再;或许他还想说的是,那些我们曾经固执的审美,也会随着时代消失。在“虽然这音乐还在继续,却和你一样焦虑”的歌声里,乐队的漫长的青春期似乎也定格在了这一年的夏天。

更多精彩报道详见本期新刊【总有人正年轻】

本期更多精彩

| 封面故事 |

- 总有人正年轻:这个夏天的乐队们(黑麦)

- 乐队在中国(黑麦)

- 31首歌(张星云 黄晏浩 ev 胡星宇 马尾 chuu等)

- “走起来”的夏天(孙若茜)

- 石家庄,摇滚庄(宋诗婷)

- 刺猬乐队和“无浪潮一代”(张星云)

- “90后”在听什么?(卡生)

- 现场,一种生活方式(宋诗婷)

| 社会 |

- 时事:鲍里斯归来,“脱欧”终迎接棒人(刘怡)

- 热点:寻找“乔碧萝殿下”(杨璐 李晓洁)

- 调查:躁郁症的两极人生(黄子懿 李秀莉)

- 新消费:夏日“国潮”:高端冰品为什么风靡?(丘濂)

| 经济 |

- 市场分析:再见P2P(谢九)

| 文化 |

- 艺术:走向公众生活的威尼斯双年展(薛芃)

- 话题:“第三版女郎”50岁了(李孟苏)

- 戏剧:《巴黎圣母院》,“摇滚歌剧”的鼎盛时代(驳静)

- 时尚:材料革命还有多远?(杨聃)

- 思想:哲学史上的失踪者(薛巍)

- 书评:历史的幽灵(维舟)

| 专栏 |

- 邢海洋:榨菜、阿胶和茅台

- 袁越:和癌细胞共存亡

- 卜键:增设一个“滨海省”

- 张斌:代号“东京”

- 宋晓军:“中导条约”与贸易问题

- 朱德庸:大家都有病

本期《三联生活周刊》“封面大使”面孔乐队,从1989年成立到这个“乐队的夏天”,已经跨过了整整30年。从那个物质匮乏、互相借着听打口CD的年代,到这个网络和综艺就可以带动风潮的现在,时代在变化,中国乐队的生态也在发生的改变。许多乐队出现又消失,而面孔仍在,“最重要的也许是我们有一股‘不服’的信念,一定要把最喜欢的东西坚持做下来。”主唱陈辉说。

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发