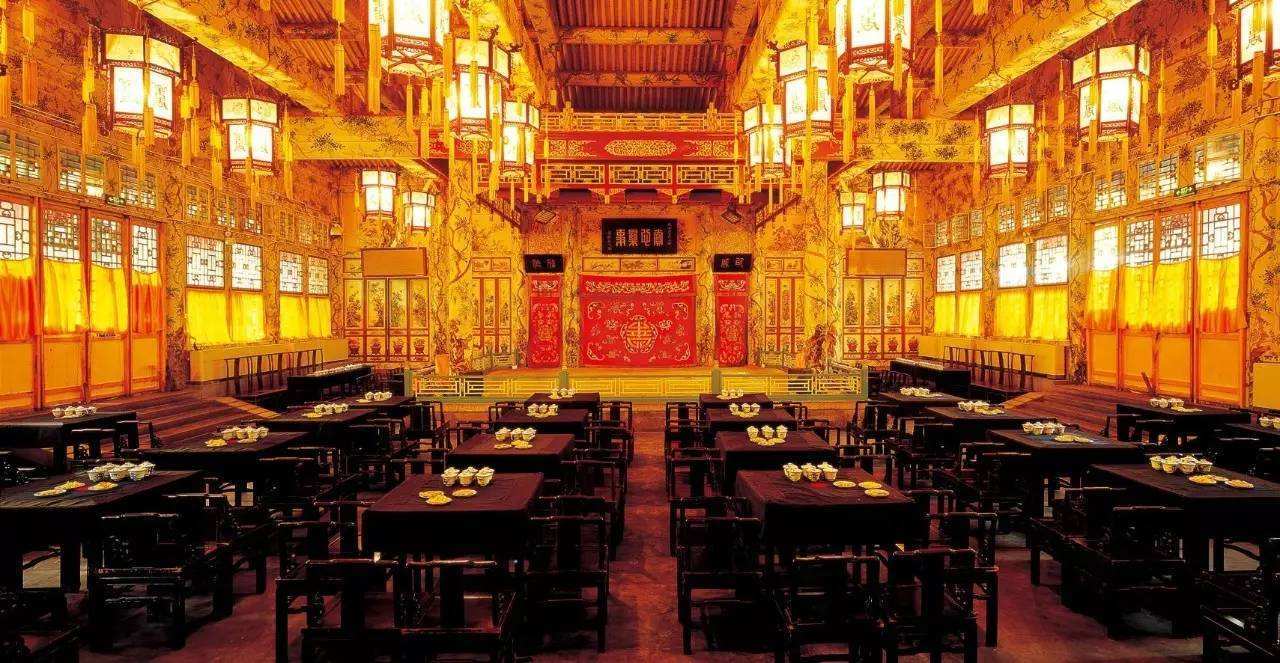

恭王府旧照

“一座恭王府,半部清朝史“。北京城内虽然曾有过上百座王府,但是没有哪座王府,可以与恭王府媲美。

恭王府之所以成为一座艺术宝库,不仅因为它恢弘的建筑群落,还在于它曾经拥有过的富丽陈设和丰富收藏,如晋陆机的《平复帖》、唐韩斡的《照夜白》等中国古代书画史上鼎鼎大名的真迹等。遗憾的是,在将近百年的沧桑巨变中,恭王府内所有可移动物品几乎全都荡然无存了!

在周恩来、谷牧和李岚清三代国务院领导人的关心下,恭王府腾退修缮工作历28年完成,使之成为当时中国唯一一座对公众开放的清代王府。

2005年10月,北京恭王府斥资4亿元对府邸进行150余年来首次大修,其中有2亿元专门用于恭王府流失文物的回收。如今,这座百年王府又焕发出了昔日的生机。

恭王府始建于清朝乾隆年间,初为大学士和珅的私邸。同治初年,这里的第三代主人恭亲王奕訢,身兼议政王、军机领班大臣等要职,重权在握,显赫一时,乃大筑邸园,同时也对府邸部分进行了修缮与改建。我们看到的恭王府的建筑规模与格局,就是在那个时候最后形成的。

恭王府前半部是富丽堂皇的府邸,后半部为幽深秀丽的古典园林,总占地面积将近六万平方米。其府邸建筑庄重肃穆,尚朴去华,明廊通脊,气宇轩昂,仅次于帝王居住的宫室。府后的萃锦园则衔水环山,古树参天,曲廊亭榭,富丽天然;其间景致之变化无常,开合有致,实为中国园林建筑的典范。

在恭王府众多的景观中,最著名的当属“三绝一宝”,它们到底是指什么呢?

第一绝——西洋门

这是恭王府花园的大门,进入恭王府花园参观,要先经过这道汉白玉石拱门,又称西洋门。这道门并不是和珅建园子时候留下的,而是恭亲王改造时建造的。

这座具有西洋建筑风格的汉白玉石拱门处于花园的中轴线上,是花园的正门。门额上外刻有“静含太古”四个字,内刻“秀挹恒春”四字,意为享太古之幽静,拥满园之春色,体现了深邃浑厚沉雄苍古的意境,蕴涵着道家的思想理念,也可说是对整个萃锦园艺术风格的概括。

据说,这种门当时在北京只有3个,如今却只有此门流传下来。因此成为恭王府的一处“绝妙之笔”。

第二绝——大戏楼

大戏楼位于邀月台东部,占地面积约700平方米,可以容纳200余人,虽没任何音响设备,却能从各个角度上听清台上的声音。据说,这个戏楼采用的是一种聚音的木料建造而成,再加上独特的内部结构,使得声音绕梁三日,不绝于耳。

这座戏楼呈三券勾连搭全封闭结构,南面是高约1米的戏台,用紫硬木雕花隔屏分为前台和后台,上面悬挂着“赏心乐事”的匾额。戏楼天花板和四面墙上画满藤萝和紫花,全部构造看不出一颗钉子,且四壁彩绘均为手工绘制,气势古朴清新,使观者有在藤萝架下看戏的感觉。

据说,当年除了外请戏班子来演出外,王府主人与仆人经常在这里同台演戏,自唱自娱。王府中的红白喜事也在这里举办,热闹非凡。

第三绝——福字碑

这块碑被和珅藏着掖着,却又敬如神明。这块藏于山洞中的福字碑本是紫禁城的镇城之宝,上面的字是康熙墨宝,是其为庆贺奶奶孝庄皇太后所题,上面印有玉玺。另外,福字也极为独特,字中多福多寿。而孝庄也因此碑的灵气而成为清朝最长寿的一个皇后。

老谋深算的和珅不知用何手段将其从紫禁城中偷了出来。但是这么个宝贝却不能摆在明面上,于是和珅将其藏于邀月台下的滴翠岩中,而且放置石碑的地方恰为整座宅院的中心。由此可以看出和珅的用心良苦。

藏于自家的山洞中,作为镇宅之宝,也是因为此物的尺寸很有讲究,放得进拿不出。就连安放这座福字碑的假山也有讲究,据传闻这是用糯米浆砌筑成的,非常坚固,山上置两口缸,缸底有管子通到假山上,通过往缸中灌水的办法来增加院中的湿度。假山下有一幽静的洞天,称秘云洞。高1米多,长近8米的福字碑就安放在洞正中。

这块碑不仅因为康熙留存人世的题字极少,倍显珍贵;而且因其巧费心机的字形令人惊叹,仔细揣摩福字间,可以读出“多子、多才、多寿、多田”,而田字却并不封口,意味着封土无疆,财无止境。因此这处“一绝”常聚集不少游客,仔细研读,用手触摸,希望沾点福气。

一宝——满园“福”字

整座恭王府宝气不散,据说是因为府内各处藏着多达1万多个“福”字,可谓处处被“福”笼罩。

传闻,和珅在设计这座园子的时候,共设计了九千九百九十九只蝙蝠藏于其间,取谐音“福”。除了前面的蝠池,后面的蝠厅和中间以邀月台为身子的整体蝠形建筑造型外,其他蝙蝠都藏身于长廊雕版之中,唯有这第一万个“福”不是蝙蝠,而是作为一绝的“福字碑”。