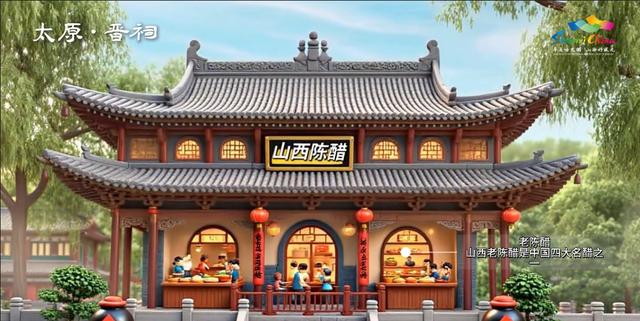

一口醋下去,舌尖先酸后甜,像把三千年的山西史直接倒进喉咙。

老陈醋的棕红里藏着高粱的脾气,也藏着老西儿过冬的底气——谁家灶台要是没这味儿,冬天就像少了把火。

刀削面在大同师傅手里不是食物,是功夫片。

面团翻飞,刀片贴着面坯“嗖嗖”削出柳叶,落水三秒就挺腰,像刚睡醒的晋北汉子,卤汁一浇,连汤带面能把人直接摁回童年。

平遥牛肉切片透光,咸香里带着松木熏过的旧时光。

老太原人过年过节才舍得切一盘,配二两汾酒,肉香混着酒气,能把人眼眶熏热——那是祖辈传下来的“仪式感”,不是网红打卡能复刻的。

太谷饼的酥皮掉渣,渣子落在衣襟上舍不得拍。

清代走西口的商队拿它当干粮,如今成了太原人哄孩子的零嘴,咬一口,甜得老实,像山西人说话,不拐弯。

清徐灌肠最懂“反差”。

名字听着重口,入口却滑得像凉粉,蘸蒜醋吃能解腻,炒辣椒又能下酒。

老清徐人半夜撸串必点,吃完一抹嘴:“这才叫烟火气。

”

莜面栲栳栳长得像蜂窝,却是晋北女人的巧思。

莜面粗粮细做,蒸出来弹牙,蘸西红柿酱能吃出肉味。

过去是“耐饿神器”,如今成了城里人追的“健康轻食”,时间把粗粝磨成了时髦。

闻喜煮饼圆滚滚裹芝麻,咬一口糖浆流心,甜得理直气壮。

康熙年间的点心方子传到现在,没变过——山西人认死理,好吃的东西,动一点都算背叛。

稷山板枣皮薄到透光,核小得能忽略。

老果农说,枣树是“站着的长辈”,年年贡枣进京,如今成了电商爆款。

可最甜的还是树上自然裂口的,像山西人,越晒越甜。

这些吃食不是景点,是山西人骨子里的密码。

醋的酸、面的劲、肉的咸、饼的酥……混在一起,就是“家”的方言。