阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

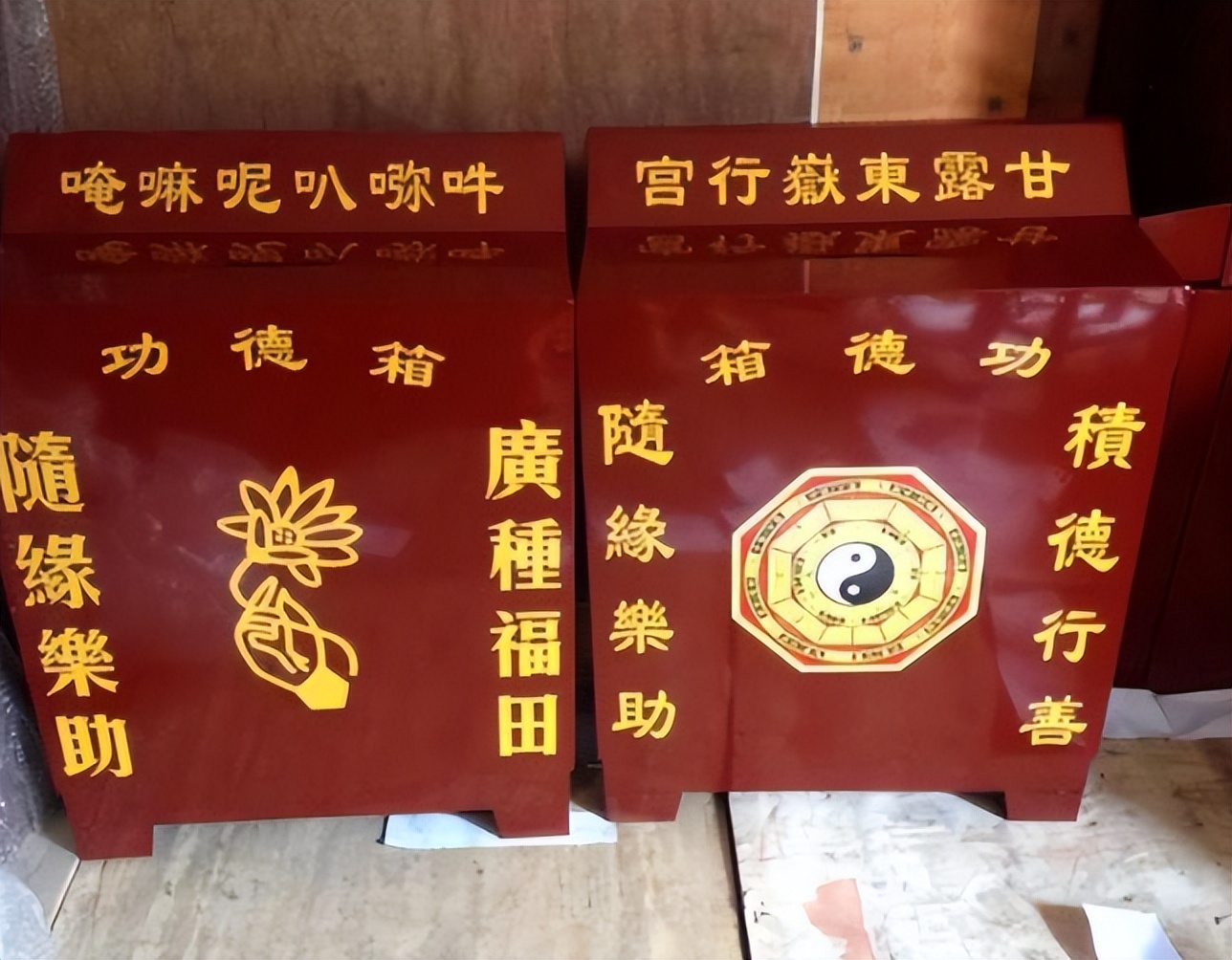

每次去寺庙,总能看到那些摆在一旁的功德箱,香火鼎盛,香客们纷纷投钱祈愿。

可你有没有想过,这些钱究竟最后都去哪儿了呢?它们真的用来帮助需要的人、修复寺庙,还是另有其人从中得利?

很多人或许从未追问过,但如果你看完这些真相,或许会对捐钱的意义产生完全不同的看法。

功德箱的前世今生

功德箱的前世今生从前,寺庙的香客不多,门前冷落车马稀。和尚们日子过得紧巴巴,常常是早上化缘得来的食物,刚够当天一顿饭。

那时候的寺庙主要靠什么维持呢?富商大贾时不时的打赏,地主老财偶尔的捐助,这些钱来得没准儿,用得小心翼翼。

"我爷爷那辈子去寺庙,哪有什么门票?都是自带香火,随喜随缘。"七十多岁的老李摇着蒲扇,回忆道。

功德箱最早设在寺庙大门口或佛像前,就是块木板钉成的简易小箱子,上面写着"添油续香"或"随喜功德"。

那时候,大家投进去的可不是纸币,多是铜钱,叮叮当当的声音传出去老远。

"小时候,我跟着奶奶去寺庙,总喜欢听铜钱落入功德箱的声音,觉得特别神奇。"今年五十出头的张阿姨笑着说,"那时候奶奶总教我,拜佛不是图个热闹,也不是为了求什么,而是心怀恭敬,尽一份心意。"

功德箱收来的钱,主要用在哪儿呢?买香油纸烛、修补佛像和殿宇、添置日常用品,还有就是和尚们的日常开销。

那时的寺庙简朴,和尚们生活清苦,一碗青菜豆腐就是一餐,化缘所得也常拿去救济附近困难的百姓。

"我姥爷讲过,三十年代那会儿闹蝗灾,他们村里人都快揭不开锅了,是山上的寺庙和尚每天熬粥给大家喝,硬是帮着全村人挺过了那个冬天。"六十岁的王大爷说。

当代寺院的"钱"途

当代寺院的"钱"途转眼到了现在,情况可大不一样了。不少知名寺庙成了5A级景区,游客如织,香火旺盛。

门票动辄几十上百,功德箱里塞的不再是铜板,而是红彤彤的人民币,甚至有了扫码功能。

"上次去龙泉寺,光门票就花了八十块,进去后又买香火、拜佛、点灯,一家三口转一圈下来,花了小五百。"家住北京的小刘说,"我不反对收费,可这跟旅游景点有啥区别?"

现代寺庙收入来源可丰富了:门票收入、功德箱善款、文创产品销售、旅游纪念品,还有政府补贴、企业赞助等。

一些大型寺院年收入甚至达到上亿元,全国知名的少林寺、灵隐寺每年香火钱就有数千万。

"不能一概而论,大型寺庙确实收入不少,但也有支出:古建维护成本高、僧人生活保障、文物保护、佛事活动等。"一位曾在寺庙工作过的李先生说,"问题在于,这些钱最终都去了哪儿?用得是否合理?谁来监管?"

现实中,一些寺院确实做了不少好事:捐助灾区、扶贫助学、环保活动、免费素食等。

比如四川某寺每年拿出善款300万资助贫困大学生;浙江某寺在地震后第一时间捐款500万;广东某寺常年为周边老人提供免费午餐。

"重点不是寺庙有钱没钱,而是钱用在什么地方。"一位信众说,"开豪车、住豪宅的和尚,跟佛陀教义明显背道而驰。"

惹争议的"和尚败家"事件

惹争议的"和尚败家"事件"电视上看到某寺院的方丈开着豪车,戴名表,我这心里就不是滋味。"虔诚的佛教徒老张说,"和尚不就该清心寡欲吗?怎么比我们这些俗人还会享受?"

近年来,关于寺庙和僧人的负面新闻时有发生:某寺院住持私吞功德箱善款数百万。

某和尚酒后驾车被查;某寺庙强制收取高价香火钱...这些新闻每次出来,都引发公众对寺庙财务管理的质疑。

"我去年去某山寺庙,被告知最低烧香要200块,不然不让进大殿。这哪像佛门清净地?简直就是拿信仰做生意!"一位游客愤愤不平地说。

记者暗访发现,一些热门寺庙甚至出现了"竞价捐赠"现象:谁捐的多,谁的牌位就放在前面;捐款达到一定数额,才能参加特定的法事活动。

更有甚者,少数寺庙将功德箱款项挪作私用,住持和管理人员享受高消费生活。

"出了家但没出'世',看破红尘却恋上红包,这样的和尚怎能代表佛法?"一位研究佛教的学者评论道。

当然,并非所有寺庙都如此。不少寺院仍然坚守传统,保持朴素清净的生活方式。

福建的天游寺、南华寺等小寺庙至今不收门票,免费提供香火。

四川峨眉山部分道观甚至禁止设置功德箱;还有一些寺院定期公开财务收支明细,接受社会监督。

"现在很少见行脚僧了,但我们寺里几位老师父一直保持着这个传统,每年都要花几个月时间云游四方,只带钵盂和衣衫,完全靠化缘度日。"一位小寺院的知客僧说,"回归本源,才是佛门正道。"

寺院管理

寺院管理寺庙怎么管钱才算合理?这个问题没有标准答案。

寺庙需要钱没错——古建筑维修、僧人生活、法事活动都需要资金支持。但作为宗教场所,过度追求经济利益显然与其本质相悖。

"今天很多人以为寺庙就该大门敞开,免费参观,这也不现实。"一位佛学研究者说,"寺庙不是博物馆,政府也不可能包揽所有费用。适度收费本无可厚非,关键是收支透明,用途正当。"

有专家建议,寺庙应当建立严格的财务管理制度:成立独立的财务委员会,定期公布收支情况,接受信众和社会监督。

功德箱善款用途应向社会公示,主要用于维持寺庙运营、慈善事业和文化传承。

一些寺院已经行动起来。

杭州灵隐寺每年向民政局报送财务报表;北京广济寺在功德箱旁设立电子屏,实时显示捐款数额和流向;陕西法门寺成立专门基金会,管理慈善项目。

"真正的佛法在度人不在敛财。"一位老和尚说,"寺庙有了钱,应该想着怎么用这些钱来弘扬佛法、利益众生,而不是越来越商业化。"

信仰的力量来自内心,而非外在的形式。当香客虔诚地将钱投入功德箱,他们期待的是心灵的回响,而非利益的交换。

对寺庙而言,接受信众的供养,就要承担起相应的社会责任,真正做到"取之于民,用之于民"。

《——【·结语·】——》

寺庙不该是商业场所,和尚不该成为商人,这是大多数人的共识。

回归佛教本源,强化管理监督,减少商业化程度,或许是解决当前问题的关键。信仰的本质是心灵的皈依,而非金钱的流转。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

资料来源:中国佛教协会研究报告、《现代寺院管理实践》、全国宗教事务管理局调研文件、《传统与现代:中国宗教场所的变迁》专题研究