黎海波|t编辑

一说到抗日剧,不少人就觉得横店是中国最“忙”的抗日基地,某种程度不假!每年一大堆剧集,把抗战搞得好像就在门口。可是真的去看八路军、新四军的剧照,脑子里第一个跳出的问题竟然是,军服颜色怎么千奇百怪?有灰有黄,还有一些杂七杂八的色调,什么情况,这不该是道具组太随意吧?怎么就没人说清楚。

其实要查下历史,有的事不是随意给个答案就好,是有来有去的。说八路军军服,讲白了就是一个“乱”字当头。本来说要统一嘛,但真实条件根本不允许统一。国共刚合作的时候,国民政府承担了军服供给,灰色布料,帽子也是圆形那种,挺讲究的。但国民党不放心了,“限共反共”,勇敢停供。这下军队只能自己想办法。灰色布料哪来的?说白了买不到。

困难可不是说说而已。八路军、新四军人多,但钱和物质紧,连染料都得自己动脑筋搞。灰色染料属稀缺品。用槐树叶、紫草这些土办法混出来,谁还管一致性?染色方子五花八门,锅灰、槐花、麦秆灰一锅端,有时候乌来叶膏搞定一批,看着颜色不家里随便染都一样。群众出点子,部队实在没办法,就采纳了。还有一次聂荣臻专门拜访老乡,请教怎么染色穿出去好看又耐用,结果大家一通操作,军服颜色鲜亮,关键还不掉色。彭老总、刘伯承都说好,最后全师都用槐子来染了。这在其他军队里是见不到的情景。

你以为只有这些材料?不,黄柏、黄芹、五倍子、石榴皮全用上。染色时弄煤灰都碰过,有一次洗完一批,颜色介乎灰与黑之间,真是难士兵都说穿上不好意思见人。我军军服颜色五花八门,其实想统一也统一不了,这是战争年代的现实。

至于军服来源,一般能想到的不外乎发给就穿。但实际上有七种途径,各有各会。第一是国民政府供应的那批,刚开始能发,后面缩水到没有,军队只能自己找路子。第二,部队自己筹集。像1937年底120师还能有一万多人没冬装,政委亲自跑下县,找衣服,拼到最后才解决过冬。第三,被服厂自己生产。李云龙碰上被贬就是去被服厂当厂长,剧里一笔带过,现实里这些小厂子一撑起,全军区衣服供应都靠它们了。

还有个办法,就是当地政府和群众帮忙做,边区政府出政策,群众出手艺。特别是鞋子,大多是妇女连夜缝的,很不容易。爱国人士捐助也是一招。上海能筹来几万套军衣布匹,香港义工送来大衣毛毯,对于偏远部队的冬天,简直是救命稻草。自己动手做大生产也很常见。日军大扫荡后,八路军大生产搞得热火朝天,自己种地,自己缝衣服,什么都自给自足,有时边打边做,“丰衣足食”其实真不是一句口号。

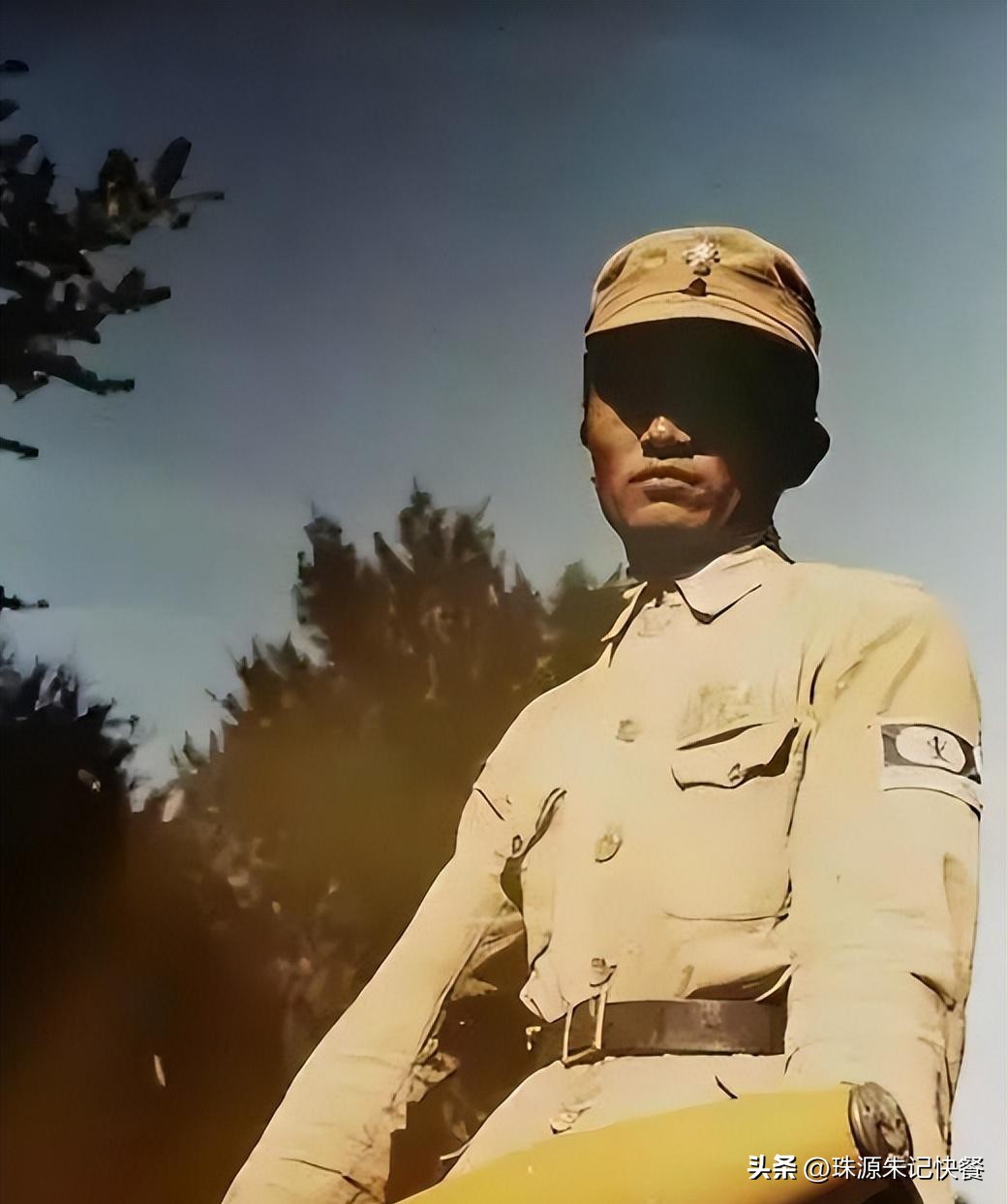

缴获敌人的衣服更直接。林彪身穿日军大衣、铁道游击队抢敌军列车,一把上万匹洋布进账。兵员自己找门路,有时实在是部队太穷,巧妇难为无米之炊。

解放后情况大变。说实话,军服从粗糙到精致是几十年的事。50式军服,从此全军一套标准,男女、战士、干部都有分,不同军种夏冬分明,全员都穿上了顺手、好看的服装。1955年之后,军服区分更细,将军服分常礼两类,用料变好。第一次尝试船型帽,不太受欢迎,最后换成解放帽。造型进行了一些试验,虽然有争议。

到1965年换成65式军服,戴解放帽,肩膀没军衔章,样式、颜色很单调。一直穿到1985年才彻底更换。那个时候士兵们穿的都几乎是一样的绿色,没有花样,也没什么讲究。虽然统一了,但审美上稍显单调,不见得多受士兵喜欢。转眼到了85式,那是改革开放后的第一套,过渡性质强烈,常服礼服啥的还没理清。其实士兵普遍觉得没什么新鲜感。1987年推出第五代军服,换成87式,真的才有“时尚感”了,结构型号全,质量也好,比以前好太多。

后面,97式、99式、04式、05式各种改良,加上最后2007年推出07式军服,用上新工艺,和国际接轨,外观档次提升明显。士兵自信多了,形象也上来了。军服不是零碎的布,变成了身份象征。时代变了,当年颜色各异、质量参差不齐的军服彻底成了电影里的记忆。

虽然说后来军服越来越美观,但我军军服里的那段曲折,不能忽略。那种“颜色不一致”其实代表着一个年代的绝望和顽强。困难很真,但办法更多,军队靠的不是资源,是一口气。细说起来有时看图册,发现同样野战部队,有的还穿了两种不同颜色,一看是在1948年,那时候既有土黄,也有青灰。聊起来就像谜一样,有人说这么乱是资源短缺,有人却觉得军队其实故意不统一,避免被敌人认出来,不知道是不是这样?

说实话,军队有不少反复,有些细节现在都没法查实。有些专家后来都说一开始就是灰色主流,可事实上,部分根据地还是黄色多一些。有时候是不是彻底采购不到染料,其实不一定,比如某些60年代的装备也分批均匀。但局部条件所限,确实也出现了军服色差严重的现象。

但也有种说法说是统一不是主要目标,更多是保证部队实用和供应,款式的变化只是过程。有过专家提出,军服改进实际不是纯粹技术进步,而是战斗体制和军队需求变化。实际最直接的,还是经济和生产力水平当时不允许。

写到这里,不得不挂在老兵嘴边的那句“军服代表时代”,其实一点都不虚。过去的军服,质量不行,但那场苦战里穿出来的军装,撑起的是一个国的气派。后来有条件了,绿得统一,款式多,细节讲究,但那些杂色军服一旦见到,总归是让人心头一颤。

时代变了,但那种靠本事和勇气撑起的军服,就是军人真正的底色。配上点最新查到的数据和图片,军人的群像依然厚实鲜活。也许军服从不是关键,关键的,是穿上它们的人。

八路军、新四军穿的军服色彩,成了历史最真实的印记。那种不齐全、不统一之中蕴藏着生命的力量。穿上灰的、土黄的、青绿的,背后都是那个不同年代的故事。至于后来怎么发展,逻辑似乎也说不通,难道只有战争才能定义颜色吗?

今天的军服只是军队发展路上的标志,不是结果。那些灰色与黄色交错的时光,恰恰让我们明白什么叫“活着就是力量”。