上一次吉林被大家这样关注还是电视剧《人世间》热播的时候。作为电视剧中的主要取景地,长春的风土与景致,唤醒了太多观众内心深处的记忆。

然而,可能很多观众并不知道,电视剧中多次出现的很多极具年代感的场景,其实都是来自长春的一所大学——吉林大学!

电视剧中的吉春火车站,以及室内的候车大厅,都是在吉林大学朝阳校区主建筑,始建于1952年的——地质宫拍摄的。

电视剧中的吉春火车站,以及室内的候车大厅,都是在吉林大学朝阳校区主建筑,始建于1952年的——地质宫拍摄的。 在《人世间》里,吉林大学基础医学院、吉林大学临床医学院、吉林大学公共卫生医院也纷纷“摇身一变”,成了政府办公室、会议室等办公场所。

在《人世间》里,吉林大学基础医学院、吉林大学临床医学院、吉林大学公共卫生医院也纷纷“摇身一变”,成了政府办公室、会议室等办公场所。疫情发生后,长春被按下了暂停键,很多人也愈发为在长春市有六个校区,占地10000多亩,拥有近7万学生和教职工的吉林大学捏了一把汗!

毕竟,在封控期间,仅仅做好保障7万师生吃饭这一件事,就没那么容易……

NO.1孩子们,我们一定会把饭供上!

NO.1孩子们,我们一定会把饭供上!3月13日,因混检出疑似阳性,吉林大学宣布寝室封闭管理。学生们无比焦虑,一位学生说:“疫情是深夜发现的,我手头几乎没有食物。我非常担心能不能正常吃饭。”

然而,让同学们猝不及防的是,学校官微在当天上午9点多推送了一篇只有一个标题、和一张照片的推文。

当天,学生们纷纷晒出自己收到的丰富的三餐,甚至还有第二天的早餐。

甚至有不少学生发帖担忧,这么高的伙食标准母校会不会被“吃垮”?但吉大一直坚持免费给每一个学生供三餐!

学校很快启动专人专岗专线,第一时间解决师生反馈问题;紧急协调被褥、生活用品、消杀用品、应急食物等物资,尽力保证全校师生的各种需求。

学校很快启动专人专岗专线,第一时间解决师生反馈问题;紧急协调被褥、生活用品、消杀用品、应急食物等物资,尽力保证全校师生的各种需求。 有学生半夜起来看到,凌晨三点,吉大的行政楼——鼎新楼,几个办公室还亮着灯。

有学生半夜起来看到,凌晨三点,吉大的行政楼——鼎新楼,几个办公室还亮着灯。 有学生拍到,一位校医院医务工作者的脸已经红肿到发亮,但仍在坚持工作。

有学生拍到,一位校医院医务工作者的脸已经红肿到发亮,但仍在坚持工作。 很多工作人员结束紧张的工作后,为了尽快投入到下一阶段的工作,选择席地而卧。

很多工作人员结束紧张的工作后,为了尽快投入到下一阶段的工作,选择席地而卧。

图片来源:微信公众号“青春吉大”

3月15日,吉林降下一场鹅毛大雪。更是给执行任务的医护人员和工作人员们造成了很大的困难。

图片来源:微信公众号“青春吉大”

而这期间,学生们的网课并没有停下,3月16日,校长张希上传了《听课笔记》详细点评8个学部17门网课的优点和不足。 这两天,一张保洁阿姨化身“大力士”的照片又看哭了很多人。

这两天,一张保洁阿姨化身“大力士”的照片又看哭了很多人。 身形瘦小的阿姨拖着一个硕大的垃圾编织袋,从六楼到一楼一阶一阶往下走。而这样大的垃圾袋,她一天要拖四次,常常忙碌到凌晨……

身形瘦小的阿姨拖着一个硕大的垃圾编织袋,从六楼到一楼一阶一阶往下走。而这样大的垃圾袋,她一天要拖四次,常常忙碌到凌晨……阿姨说:“孩子们的父母不在身边,我得照顾好他们。”

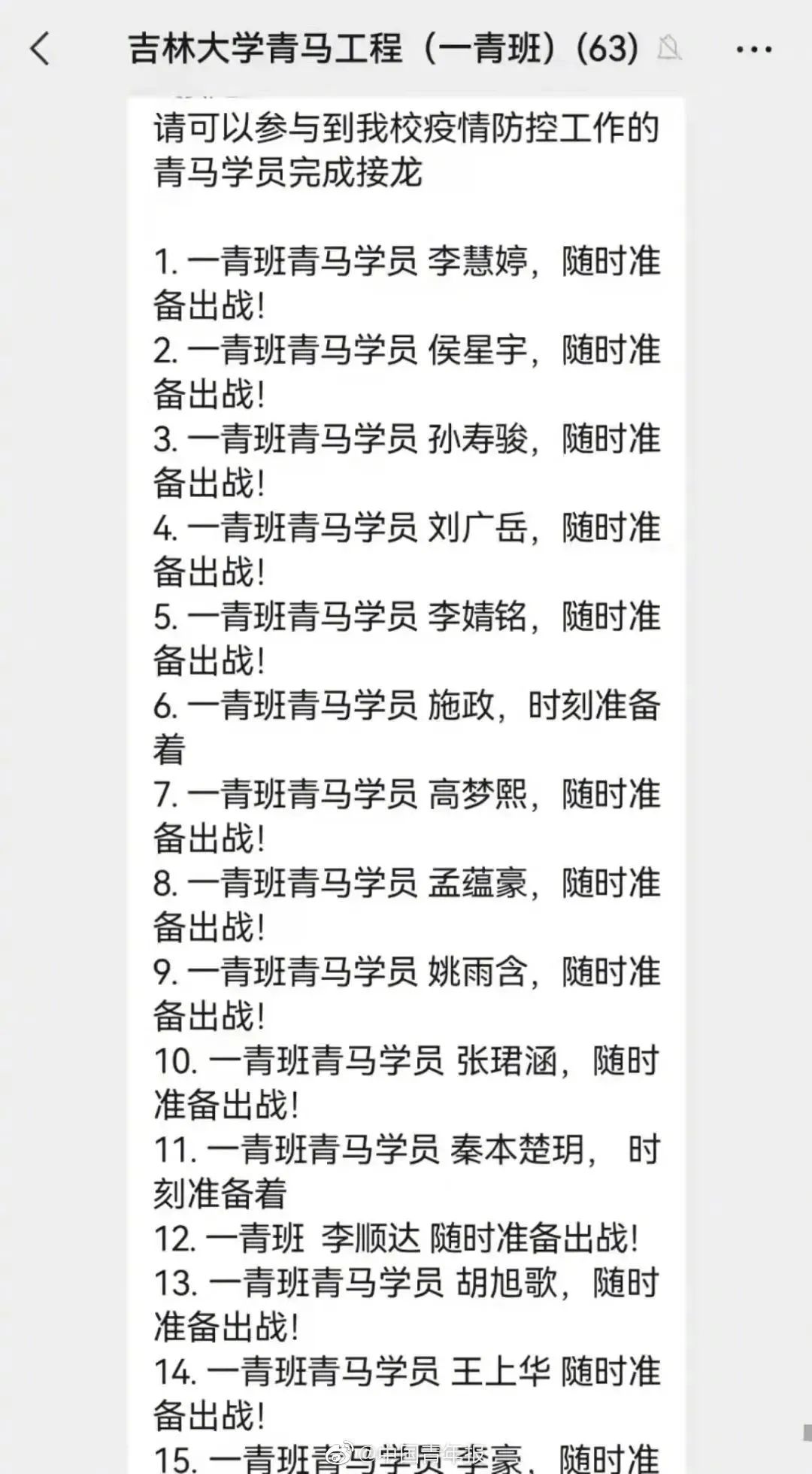

除了学校的教职工,很多学生干部和党员都加入到志愿者队伍中来。准备出战的志愿者名单长到让人泪目……

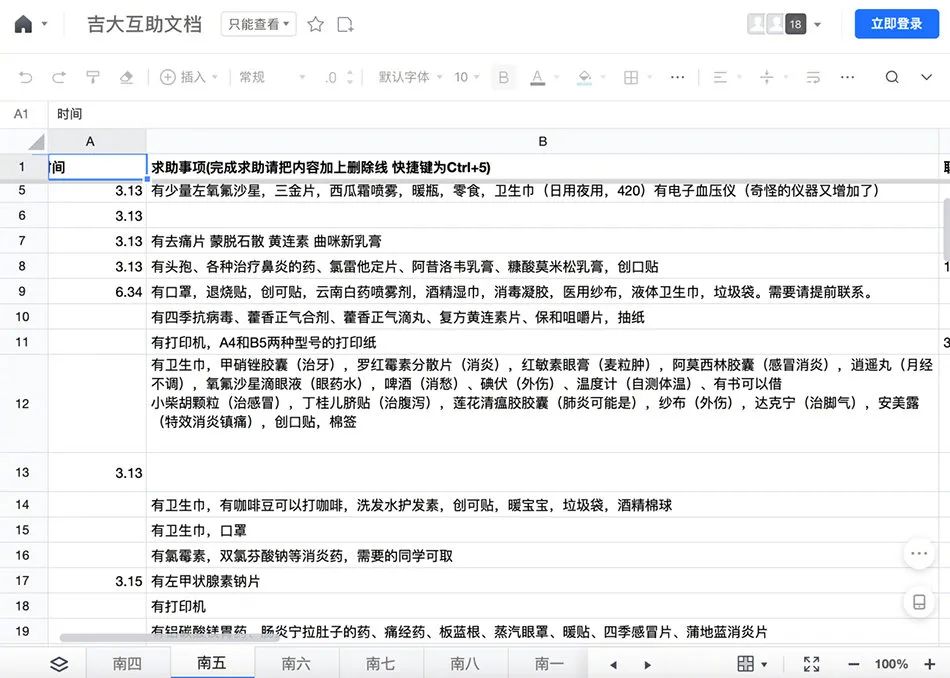

感冒灵,布洛芬,卫生巾……一份互助文档开始在几万名学生中传播。一个个小小的焦虑,在这里被巨大的温暖抚慰;而一份份小小的善意,把所有人的心连在一起。

感冒灵,布洛芬,卫生巾……一份互助文档开始在几万名学生中传播。一个个小小的焦虑,在这里被巨大的温暖抚慰;而一份份小小的善意,把所有人的心连在一起。

图片来源:微博@澎湃新闻

正如学校发出的《致全校同学的一封信》写给孩子们的那句鼓励:“再小的努力乘以所有吉大人,都会变得宏伟;再大的困难除以所有吉大人,都会变得简单。”很多网友说,吉林大学这次疫情中的作为,比招生简章还好使。当我们真正走进吉林大学,真正了解了这究竟是一所怎样的学校,才会发现,吉大,绝不仅仅只是一个身处东北的985、211院校!

NO.2这是一个被严重低估了的大学

NO.2这是一个被严重低估了的大学如果你在长春问:吉林大学在哪儿?得到的答复都是:就在附近。

因为吉林大学有前卫,南岭,新民,朝阳,和平,南湖,六个校区,而长春市都没有六个区……难怪长春人常常调侃:我们美丽的长春坐落在吉林大学!

从吉大南校开到北校的315路公交被称为“吉大班车”。13路公交的报站更是让人误以为错上了吉大校车,“吉大二院提醒您,吉大三院站到了。有去往吉大口腔医院的乘客请下车。下一站,吉大一院。”

吉林大学目前的6个校区,其实原本是6所大学,而且是6所“很不一般”的大学。

东北行政学院哈尔滨校址

东北行政学院哈尔滨校址1950年3月,她更名为东北人民大学,1952年,全国高等学校院系调整,国家从北京大学、清华大学、燕京大学等院校中抽调出一批知名学者,加强了学校的实力,使东北人民大学成为新中国成立后由中国共产党亲手创建的第一所综合性大学。

东北人民大学开学典礼

东北人民大学开学典礼1958年8月,东北人民大学更名为吉林大学,这就是吉大学子眼中的“老吉大”。

到2004年为止,在老吉大原有基础上,首批211重点建设高校、被称为“中国汽车拖拉机人才的摇篮”的吉林工业大学;在抗日烽火中由白求恩亲自参与创办的白求恩医科大学;在地质工业上取得骄人成绩的长春科技大学;当时东北地区唯一一所信息工信类工科高等学校长春邮电学院;办学历史可追溯到1904年北洋马医学堂的中国人民解放军军需大学,这六所高校“强强联合”,组成了今天包容并蓄、阵营“豪华”的吉林大学。

大学之大,在于有大师。

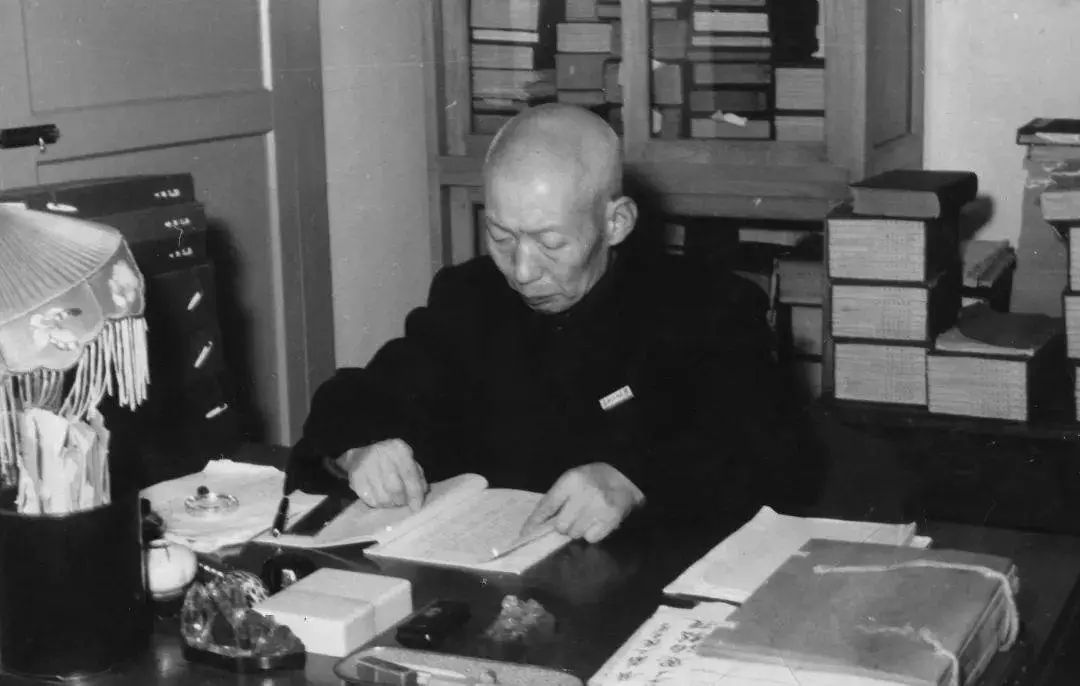

吉大如今能成为一所综合性大学,离不开一个人——匡亚明。他是吉林大学的重要奠基人,曾任吉林大学校长。

他“三顾茅庐”请来“甲骨四老”之一的于省吾。

吉大今天的考古学科位居全国第二,仅排北大之后,并建成了具有国际水准的边疆考古研究中心,于省吾功不可没。

匡亚明重才、惜才,著名历史学家金景芳,杰出诗人、古典文学及文艺理论家、《中国人民解放军进行曲》的词作者公木等学者相继到吉大任教,吉林大学人文学科真正发展起来。

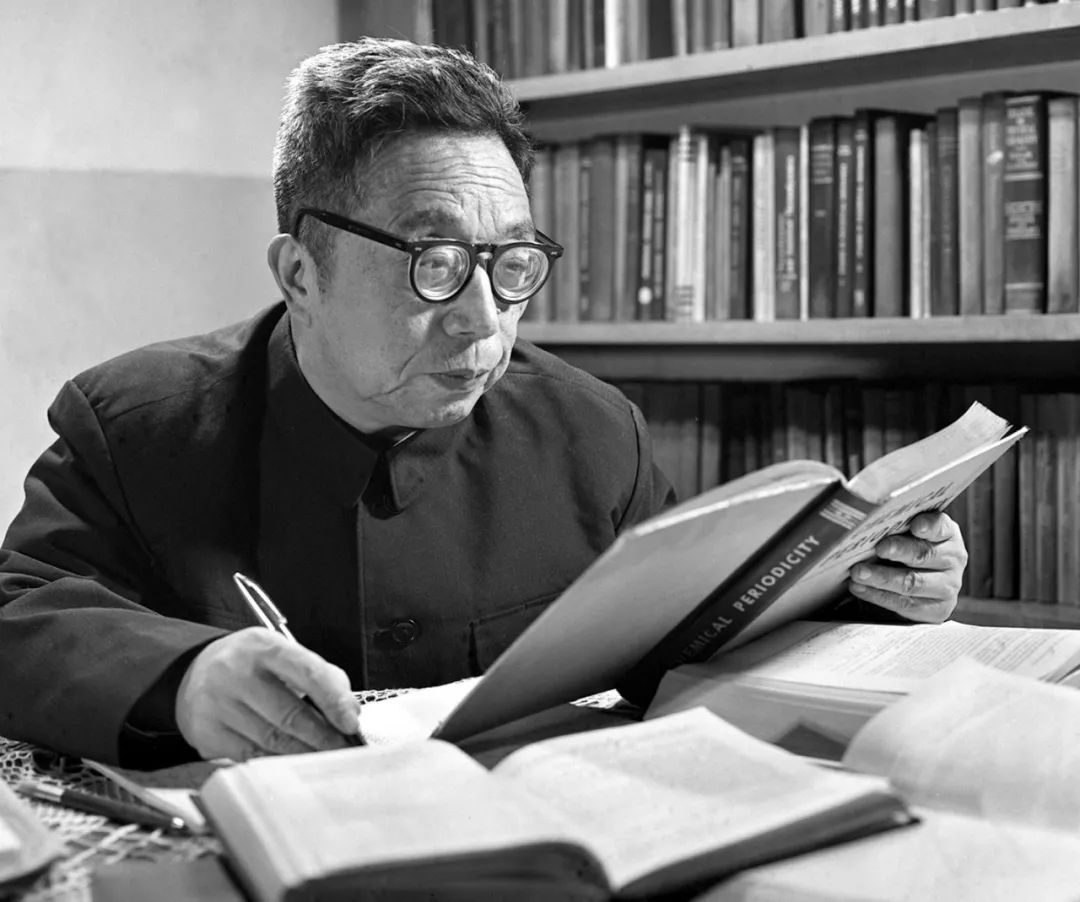

吉大的理工学科更是群星熠熠,大师云集。余瑞璜,研制出中国第一台盖革计数器,被誉为“国际上第一流晶体学家”。他领导创建了吉林大学(原东北人民大学)物理系。

“两弹元勋”朱光亚,他是中国核科学事业的主要开拓者,吉林大学物理系的主要创始人,也是当时学校里最年轻的教授。

吉大物理系至今已培养出了6位中科院院士,其中陈佳洱、宋家树、王世绩都是朱光亚亲自教过的学生。

吉林大学化学系主要创始人,是“中国量子化学之父”唐敖庆。新中国成立初期,他谢绝国外导师的再三挽留,毅然回国。他说:“我的事业在自己的祖国,我的祖国就是中华人民共和国。”

李四光,原长春地质学院(吉林大学地学部前身)首位校长,中国地质力学的创立者。

他提出“先找油区、后找油田”的理论,帮中国摘掉“贫油”帽,指导寻找铀矿,为“两弹”研发奠定坚实基础。

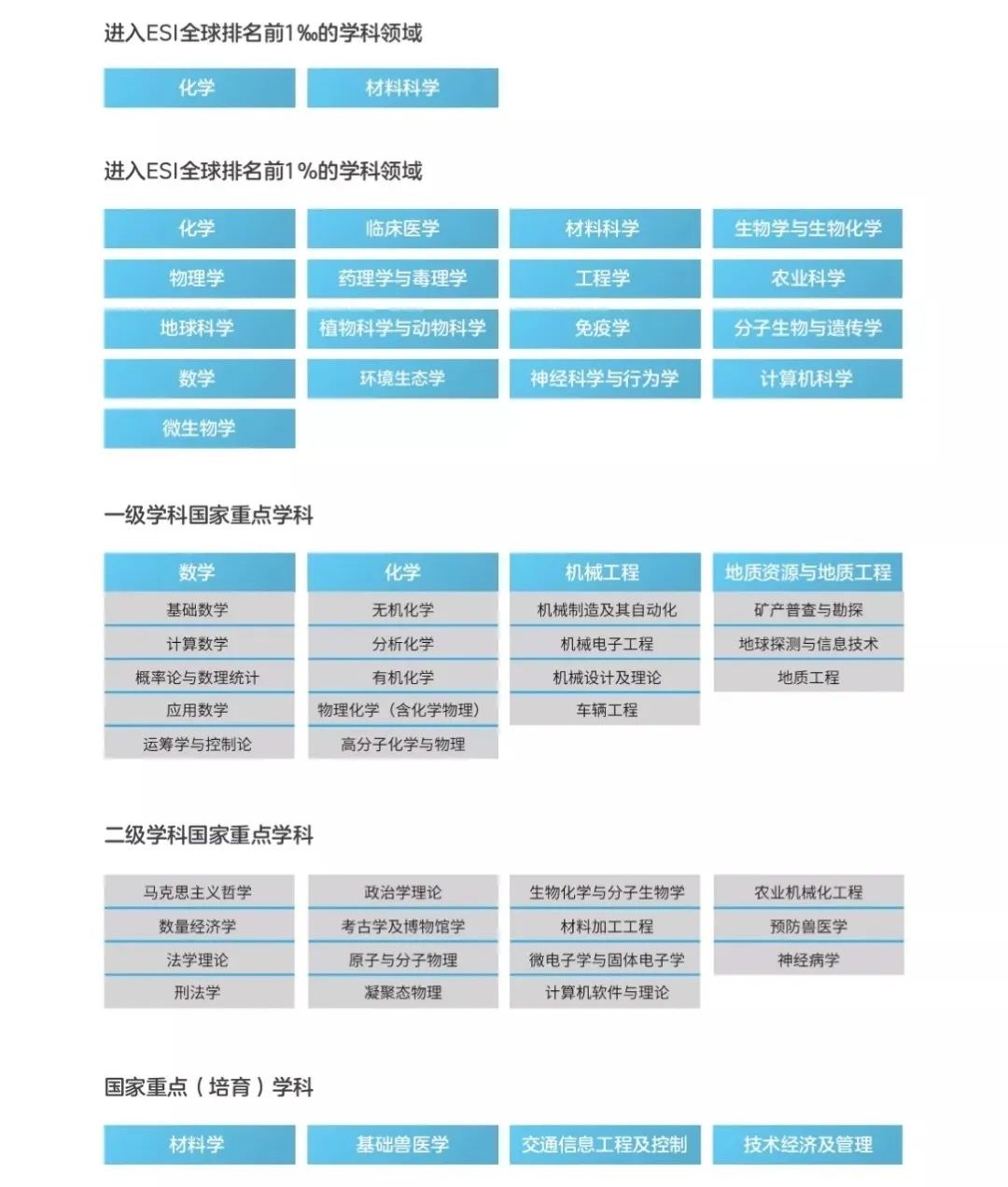

吉林大学的学科建设同样非常强,下设 50个学院涵盖12大学科门类;本科专业 141个,17个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中化学和材料科学排名进入全球前1‰。33个本科专业被认定为国家级一流本科建设点。

《双一流高校获批“双万计划”数量统计》中,吉林大学位居第三,仅排在北大和浙大之后。

《双一流高校获批“双万计划”数量统计》中,吉林大学位居第三,仅排在北大和浙大之后。

自1977年恢复高考以来,吉林大学本科教育培养出25位院士,其中,中国科学院院士17人,中国工程院院士8人,位列全国第三,在物理、化学、地质、医学等各个方面发挥着重要作用。

NO.3“求实创新、励志图强”吉大创造了太多令人瞩目的成绩

NO.3“求实创新、励志图强”吉大创造了太多令人瞩目的成绩你可能不知道,在共和国发展史上,很多重大科技进步也都有吉林大学的参与。

1958年,吉大参与试制成功的第一台内燃机水泵引发我国排灌机械的大革命。

1960年2月,吉林医科大学(原白求恩医科大学)承担了我国第一颗原子弹、氢弹爆炸的放射防护科研任务。

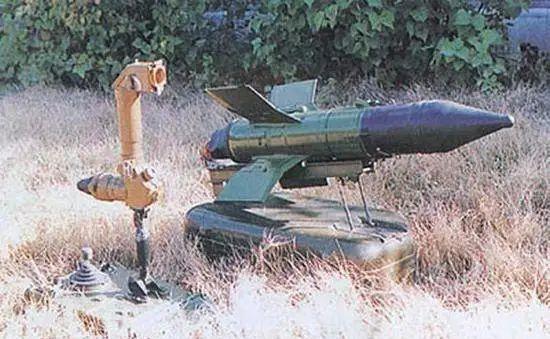

1979年,吉大参与研制的“红箭-73”反坦克导弹定型,填补了中国反坦克导弹装备的空白。

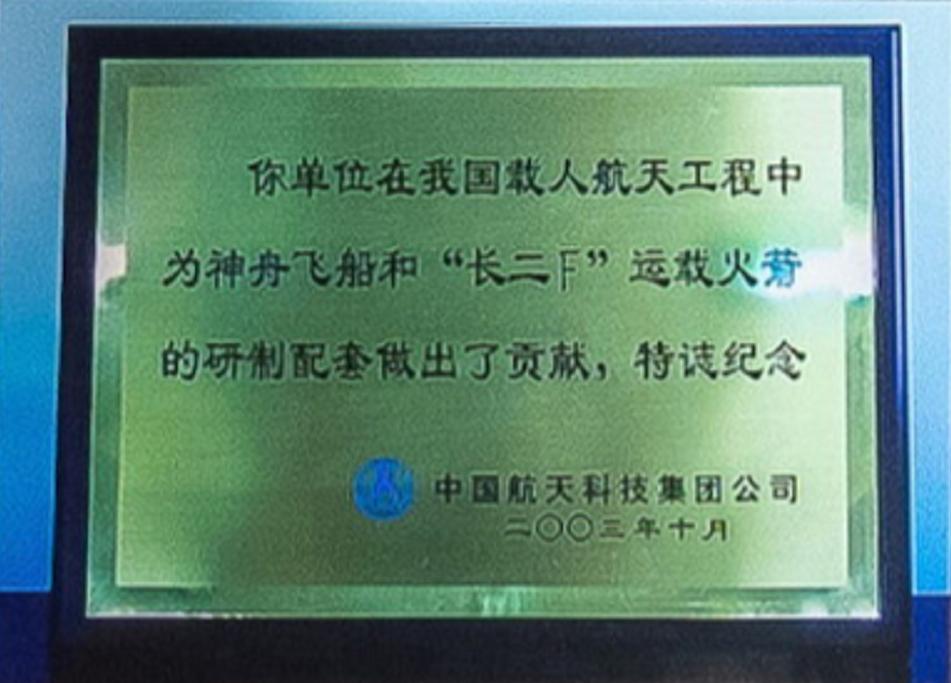

吉大通信工程学院连续十年间,负责我国载人航天飞船工程的部分电子器件可靠性筛选工作,无一差错,保证了“神舟一号”到“神州六号”一次次发射成功!

吉林大学团队经过20多年

研发的"板材无模多点成形装置"

成功应用于北京奥运会主会场“鸟巢”的建造。

神舟十号飞船返回舱安全着陆的背后,凝结着吉大通信工程学院科研人员的辛勤汗水。

教育部所属高校中,吉大是唯一进入月面巡视探测器移动系统研发工作的参研单位,研究成果为“玉兔”号月球车地面试验提供了有力的技术保障。

2018年6月2日,由吉林大学自主研发设计的万米大陆科学钻机“地壳一号”以完钻井深7018米创亚洲国家大陆科学钻井新纪录,成为继俄罗斯、德国之后的世界第三。

在中国第35次南极科考工作中,吉林大学师生用自主研发的装备,成功钻穿近200米厚的南极冰盖,钻取了冰下基岩样品。创造了又一项“中国骄傲”!

获取冰下基岩岩芯后,吉林大学科考队队员合影

获取冰下基岩岩芯后,吉林大学科考队队员合影吉林大学在求实创新的路上,始终敢为人先!而吉林大学培育出的优秀校友们,也在各行各业发光发热,始终彰显着吉大求实创新,励志图强的精神内核。

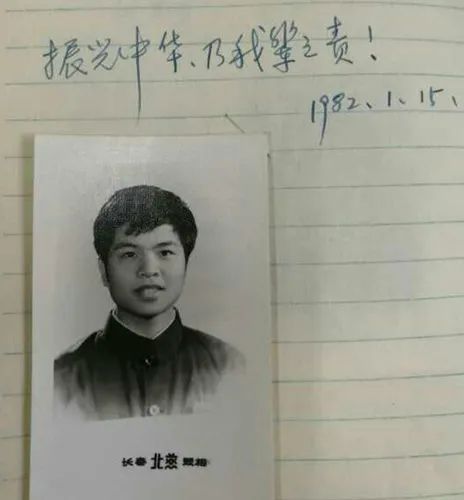

放弃国外优越的生活和科研条件回到母校工作的黄大年,带领团队在航空地球物理领域取得一系列成就,为中国“巡天探地潜海”填补多项技术空白,为深地资源探测和国防安全建设作出了突出贡献。

甚至有外国媒体报道说:“黄大年的回国,让某国当年的航母演习整个舰队后退100海里。”

40年前,他在毕业留言里写下的那句,“振兴中华,乃我辈之责”,已经成为吉大学子心中不灭的明灯。

还有30年追“光”,为我国半导体照明发展作出了杰出贡献的“中国硅基发光之父”江风益。

C919大飞机总指挥、获得“全国五一劳动奖章”的贺东风。

南海可燃冰试采现场指挥部指挥长叶建良。

被称为“当代保尔”,曾以自身经历激励了无数中国人,在刚结束的冬残奥会上担任组委会执行主席的张海迪。

创作过《刺杀小说家》《平原上的摩西》的著名作家双雪涛。

还有更多的吉大人,像我们大家一样,在各行各业平凡的工作岗位上,发光发热!

在西单大悦城事件中,临危不乱,直面歹徒的“最美逆行者”渠立萌。

毕业后没有留恋城市繁华,而是选择成为扶贫干部的博士“第一书记”撒宗朋。

前段时间刚获得2021年度感动中国人物,自幼失聪,硬是靠读唇语考上吉林大学本硕,现在正在清华攻读药学博士学位、立志帮助更多人的江梦南。

还有这次吉林疫情中,冲在最前线的护士、医生等医务工作者,他们中有很多人都是毕业于吉林大学各个医学院。

他们都是吉大的几十万分之一,他们都有同一个名字——吉大人!

我们常问,一个好大学最重要的是什么呢?吉大给出的答案就是自建校之初开始始终与祖国站在一起,始终将个人理想融入祖国前途命运的那份不变的担当!

而这份担当,正发生在每一个吉大人身上,正发生在每一个中国人身上!

我们坚信:吉林终有吉临时,长春定复往长春!所有中国人的团结努力也一定能换来花开疫散,国泰民安!

雪虽未融,但春已至,这一天,不远了……关注"吉大招生"号,获取关于国家985、211工程,一流大学A类建设高校——吉林大学的最新精彩资讯!文章转自:北洋之家